Вы скажете: такой уровень контроля над собой невозможен. Однако современный метод нейробиологической обратной связи позволяет не только наблюдать электрическую активность мозга, но и управлять ею. Хотите — верьте, хотите — нет, но сделать это можно, сидя за компьютерной игрой и используя одну лишь силу мысли. Представьте управление событиями на экране без джойстика, кнопок и прочих штуковин — всего-навсего парой прикрепленных к голове маленьких позолоченных электродов, которые улавливают электрические сигналы мозга, двигающие человечков на экране. При наличии соответствующей аппаратуры вы контролируете процесс, учась изменять ритм импульсации нейронов.

Впрочем, едва ли стоит мечтать о таком подарке под новогодней елкой. Компьютерные игры на аппарате довольно примитивные, они придуманы не для развлечения, а для выявления или, вернее, установления обратной связи с ритмичными электрическими импульсами, обычно скрытыми в вашей голове. Как только вы увидите их, научитесь ими управлять.

Но к чему вам все это? А вот к чему: если вы, не дай бог, страдаете эпилепсией или, что тоже неприятно, синдромом дефицита внимания, если разучиваете особенно трудное произведение для выступления в консерватории, ну или, скажем, вознамерились поймать пенальти в футбольном матче на чемпионате мира.

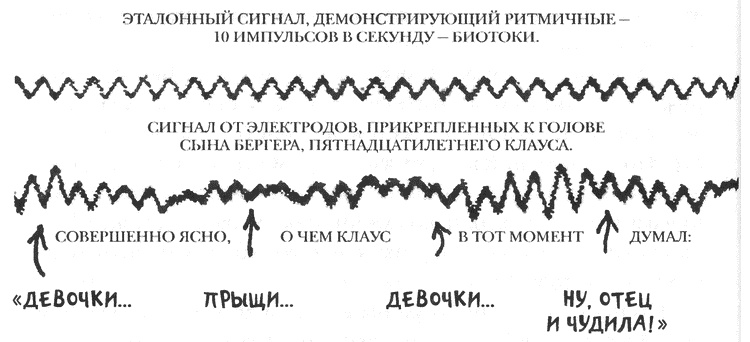

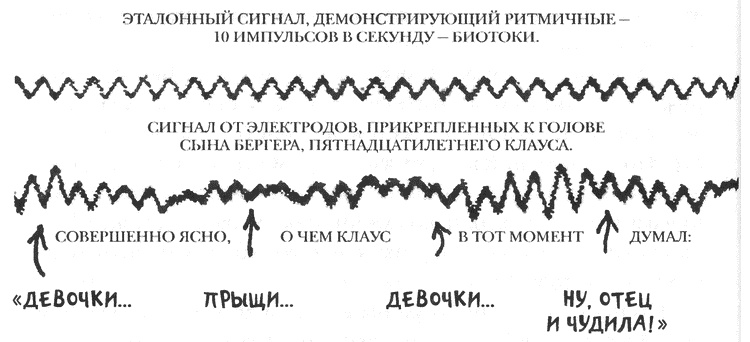

В 1924 году немецкий ученый Ганс Бергер открыл электроэнцефалографический (ЭЭГ) метод регистрации мозговой активности, обнаружив регулярную ритмичную пульсацию мозга. Он прикрепил посеребренные электроды к голове своего пятнадцатилетнего сына Клауса и измерил электрические сигналы, испускаемые нейронами головного мозга.

Когда один нейрон передает другому электрический за ряд, между ветвлениями одного нейрона и телом другого возникает синапсическая связь. И хотя прикладываемые к голове электроды, представлявшие собой металлические диски, были слишком грубы, чтобы уловить единичный импульс нейрона, первые нейробиологи, в том числе и Бергер, обнаружили, что они все же отмечают электрические импульсы в несколько тысячных вольт, возникающие в результате общей активности тысяч нейронов, или мозговых клеток, находящихся прямо под электродами в коре больших полушарий головного мозга.

Наблюдая за ритмами мозговых волн сына, Бергер обнаружил, что нейроны, пусть даже их и тысячи, пульсируют вовсе не беспорядочно, а в определенной последовательности. Пока сидевший во время эксперимента Клаус находился в спокойном, но собранном состоянии, показатели напряжения варьировались, однако сам ритм оставался постоянным — около 10 «циклов» (от отрицательного заряда к положительному) в секунду.

Но поскольку у Бергера была еще и дочь четырнадцати лет, Илзе, он задействовал в эксперименте и ее. Ученый прикрепил электроды к голове дочери и дал ей задание: разделить число 196 на 7. Пока она в уме производила вычисления, интервалы между ритмичными сигналами сократились. Уж не знаю, что у них там в итоге произошло — может, отец окончательно достал подростков своими экспериментами, — только вскоре он занялся исследованием новорожденных и детей от года до трех у самых маленьких ритм не обнаружился, из чего Бергер сделал вывод: на стадии формирования (первые два месяца жизни) мозг младенца не испускает сколько-нибудь различимых импульсов. Очевидно, исследования настолько увлекли Бергера, что он взялся измерять пульсацию головного мозга у всех и вся. Прикрепив электроды к голове издыхающего пса, Бергер выяснил: по мере того, как жизнь одряхлевшей дворняги угасала, зубчатая линия, обозначавшая пульсацию ее мозга, постепенно вытягивалась в прямую.

В 1924 году Ганс Бергер продемонстрировал ритмичность импульсации нейронов, прикрепив к голове сына электроды и записав импульсы его мозга

Выявленный Бергером ритм — 10 циклов в секунду — оказался лишь одним из диапазонов частот, на которых работает мозг человека. Доминирующая частота этих мозговых волн зависит от места размещения электродов, а также от общего состояния испытуемого: бодрствует он или спит, открыты у него глаза или закрыты, решает ли в уме задачу или смотрит по телеку какое-нибудь реалити-шоу. Ученые разделяют эти частоты на четыре диапазона.

* * *

Дельта-волны, самые низкочастотные мозговые волны, составляют всего четыре и менее циклов в секунду. В основном дельта-волны наблюдаются во время глубокого сна, если только вы не младенец — в таком случае они преобладают и во время бодрствования. Дельта-волны регистрируются также у больных в состоянии комы. Четыресемь циклов в секунду характерны для частотного диапазона тета-волн, которые чаще всего присутствуют в момент дремы. Именно тета-волны чаще всего повинны в конфузе, который случается с дремлющим в электричке по дороге на работу пассажиром — его голова безвольно падает на грудь, а из открытого рта текут слюни. Зрелище, прямо скажем, неприглядное. Альфа-волны, для которых характерна частота в 8-12 циклов в секунду, преобладают, когда вы спокойны, расслаблены. Под частотой, превышающей 12 циклов в секунду, мы подразумеваем бета-волны. Частота от 15 до 18 циклов в секунду говорит о том, что вы сосредоточены на чем-то довольно сложном, например вникаете в смысл этого предложения.

[10]

В 1970-х годах доктор Барри Стерман из Института медицины при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе продемонстрировал, что те эпилептики, которые научились менять ритм волновой активности в определенной области головного мозга, добились значительного сокращения числа приступов.

,

,

Во время эпилептического припадка мозговые волны больного меняют свое поведение. И хотя существуют разные типы эпилептических припадков, они зачастую сопровождаются высокоамплитудной ЭЭГ, захватывающей весь мозг, — импульсы всех областей синхронизируются. Это разительно отличается от нормальной деятельности головного мозга, при которой каждому отделу, выполняющему свою работу, свойственна определенная частота волны. Таким образом, эпилептический приступ здорово смахивает на приливную волну электрической активности, накрывающую весь мозг. Известно, что у взрослых синхронизированные импульсы передаются в частотном диапазоне тета-волн (4-7 циклов в секунду); Стерман, применяя метод нейробиологической обратной связи, обучал пациентов блокировать эти синхронизированные тета-волны.

Ученый прикрепил электроды над сенсомоторной областью мозга — этот участок находится ниже темени и отвечает за управление движениями. У большинства людей, когда они активно расслабляют мышцы, возникают вспышки активности мозговых волн именно в этой части головного мозга; определяются они частотой в 12-15 циклов в секунду. Такой частотный диапазон, низкие бета-волны, настолько характерен для данной области в состоянии расслабленности, что получил название сенсомоторного ритма. Стерман рассуждал следующим образом: если управление мышечной деятельностью соотносится с 12-15 циклами в секунду в этой области, а эпилептические приступы — с 4-7 циклами в секунду в любой области мозга, пациентов можно обучить технике, с помощью которой они будут генерировать больше волн одного частотного диапазона и меньше волн другого частотного диапазона. Стерман учил больных эпилепсией контролировать свои мозговые волны с помощью прибора: зеленая лампочка загоралась при возникновении сенсомоторного ритма в сенсомоторной области мозга, красная — когда частота колебаний снижалась до уровня тета-волн.