Объяснить такое явление с позиций волновой природы света было невозможно. Однако все расставила по местам гипотеза о свете, состоящем из квантов энергии, причем, объем этой энергии, содержащийся в каждом кванте, зависел от частоты. Фотоэлектрический эффект подтвердил предположение Эйнштейна о том, что свет состоит из отдельных квантов, а не разбегающихся волн. Но как научная общественность в свое время держалась за ньютоновскую теорию о свете как частицах, противясь доказательствам Юнга в пользу волновой природы света, так и в первой половине XX века она крайне неохотно пошла на замену теории Юнга теорией Эйнштейна, вновь описывавшего свет как частицы. Его гениальная догадка была отвергнута современниками, утверждавшими, что «дерзкая» гипотеза «идет вразрез с неопровержимыми фактами» и что она «не в состоянии пролить свет на природу излучения».

[66]

Однако Эйнштейн твердо держался своих убеждений. «Существование светового кванта практически доказано», — пи сал он другу в 1916 году, вскоре после того, как его предположение о существование фотоэлектрического эффекта было подтверждено экспериментальным путем. Но в полной мере теорию Эинштейна приняли только в 1921 году, когда он получил Нобелевскую премию за свою работу 1905 года на тему квантовой природы света. Спустя пять лет световые кванты, о которых впервые упомянул Планк (сам в них не веривший) и существование которых доказал Эйнштейн, стали известны как фотоны.

Все вновь переменилось: свет все же состоит из частиц.

* * *

А что же Томас Юнг с его экраном? Разве демонстрация интерференции света, идущего через прорези в экране, не доказала со всей убедительностью, что свет ведет себя как волна? Опыт подтвердил волновую природу света. Две частицы — неважно, как вы их при этом назовете: корпускулами, квантами, фотонами или даже мельчайшими, меньше атома, карамельками — не могут соединиться таким образом, чтобы в итоге дать ноль частиц, как это происходит с несовпадающими по фазе и, следовательно, взаимно уничтожающимися волнами.

Любопытно, что произойдет, если пропускать эти «карамельки» через прорези экрана по одной. Ведь не получится же так, что наша «карамелька» пройдет через обе прорези одновременно и сама с собой интерферирует, а?

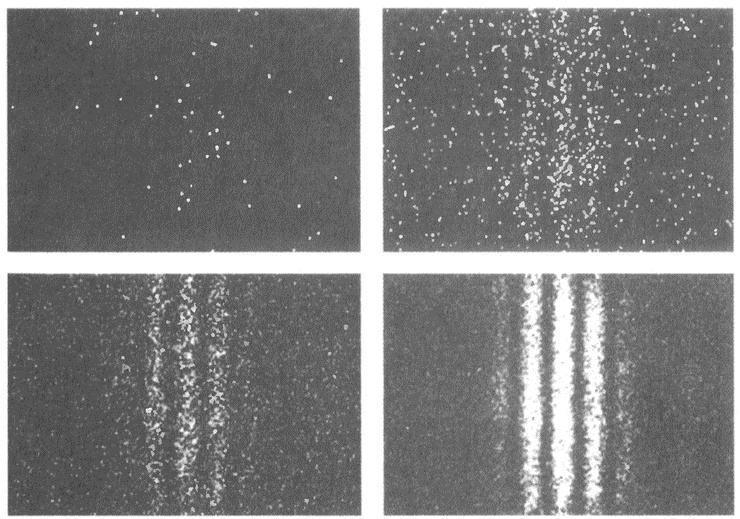

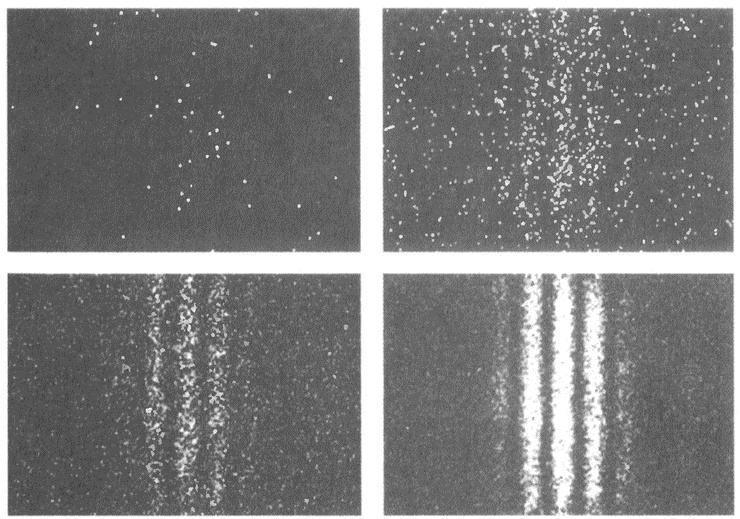

Что ж, какой бы невероятной задача ни казалась, выполнить ее возможно — с помощью фильтров, которые сократят интенсивность света, позволяя пропускать через прорези фотон за фотоном. Вместо того чтобы после прохождения через прорезь ударяться о стену, каждый фотон улавливается высокочувствительной камерой и записывается в виде белой точки.

Поначалу кажется, будто электроны располагаются в случайном порядке, однако по мере увеличения количества белых точек вырисовывается довольно любопытная картина:

Видите, что получается? Фотон за фотоном, и начинает угадываться знакомая схема

{155}

Образовались светлые и темные области, своим расположением точь-в-точь повторяющие интерферирующие края на схеме Юнга. При этом большая часть фотонов сконцентрировалась в тех местах, где предполагались светлые участки, и совсем мало фотонов оказалось в тех местах, где предполагались темные участки. Выходит, данная схема нисколько не отличается от оптической схемы интерферирующих волн. Можно предположить, как выразился Поль Дирак, один из ученых, стоявших у истоков квантовой физики, что «каждый фотон интерферирует исключительно сам с собой».

Вы подумаете: то, чем фотон занимается наедине с собой в затемненном боксе, касается его одного. Однако Дирак при этом подчеркивает: у нас нет ни малейшей догадки о том, почему отдельные фотоны иногда ведут себя как волны.

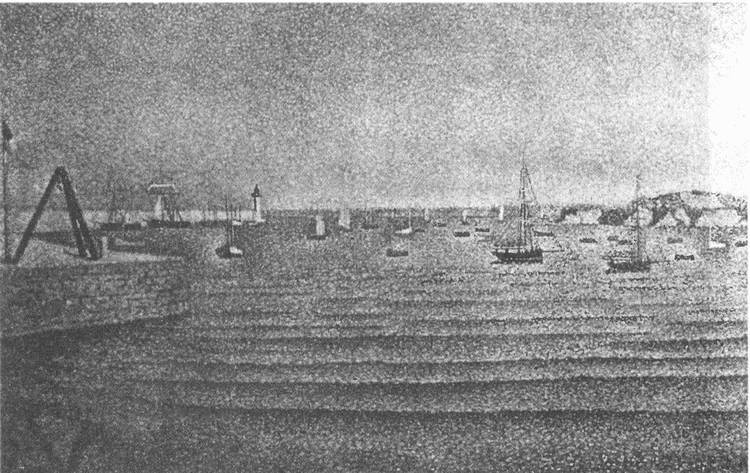

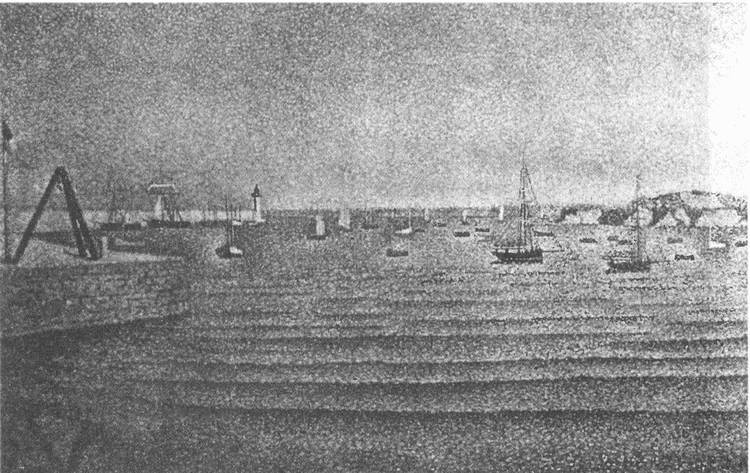

«Портрие. Порт» (1888) Поля Синьяка

Собравшиеся таким образом точки напоминают одно направление в живописи — пуантилизм. Получившуюся схему можно сравнить с картиной Поля Синьяка 1888 года, на которой он изобразил мелкую рябь в порту Портрие в Бретани. Наверняка это самая утомительная манера письма: художник касается холста кистью, нанося маленькие точки — одну за другой. (Наиболее известной картиной данного жанра считается «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Жоржа-Пьера Сера. Подумать только, на ее написание у художника ушло два года!) Ну хорошо, точки на холсте ставит художник. Но вот кто располагает фотоны? Чья таинственная рука управляет их размещением на экране, поначалу хаотичным, однако со временем вырастающим в пуантилистическую схему волновой интерференции?

Складывается такое впечатление, будто путь каждого фотона определяется волной — словно свет ведет себя как волна при движении и как частица при контакте с камерой

[67]. «Как только возникла частица, — сказал физик Джордж Паджет Томсон, — волна исчезла, как исчезает сон при пробуждении».

Таков на первый взгляд противоречивый мир квантовой механики, в рамках которой двойственность поведения электромагнитных волн теперь может быть объяснена математически. Противоречивое поведение света в теорию вполне укладывается, но вот приблизила ли она нас к пониманию того, что свет, собственно, такое? Ричард Фейнман, квантовый физик с мировым именем, считает, что нет: «Дело в том, что мои студенты-физики тоже этого не понимают. Потому что я сам этого не понимаю. Никто не понимает».

Большинство квантовых физиков твердят о том, что природа света для них так же загадочна, как и для людей обычных, к науке никакого отношения не имеющих. В 1951 году сам Эйнштейн писал:

«За пятьдесят лет напряженных размышлений я так и не нашел ответа на вопрос: «Что такое кванты света?» Само собой, в наше время каждый дурак считает, что знает ответ, однако он глубоко заблуждается».

* * *

Двойственность света состоит в том, что он может быть описан с точки зрения частоты (красный — как самый низкочастотный видимый спектр, синий/фиолетовый — как самый высокочастотный) или энергии его фотонов (фотоны красного цвета обладают наименьшим количеством энергии, фотоны синего/фиолетового цвета — наибольшим).

Но двойственную природу — и волны, и частицы — демонстрирует не только видимый свет. В этом замечены все электромагнитные волны — они могут быть описаны и с точки зрения их частоты, длины волн, и с точки зрения энергии их фотонов. Те волны, частота которых ниже частоты волн видимого света, и есть волны первой необходимости в мире коммуникаций: радиоволны, микроволновое излучение и инфракрасные волны. К волнам с частотой выше частоты волн видимого света относятся ультрафиолетовые волны, рентгеновское и гамма-излучение.