Многие обитатели сада земных наслаждений, то есть коралловых рифов, гораздо привлекательнее тернового венца. (Лично мне больше всего нравится расписная каракатица, которая перевоплощается, меняя тон кожи, переливаясь потрясающими фиолетовыми или розовыми оттенками и позируя, словно актер театра но.) Но вряд ли среди них есть более жуткие и странные, чем терновый венец. И многие ли виды могли бы потягаться с терновым венцом в способности потреблять и уничтожать – разве что человек.

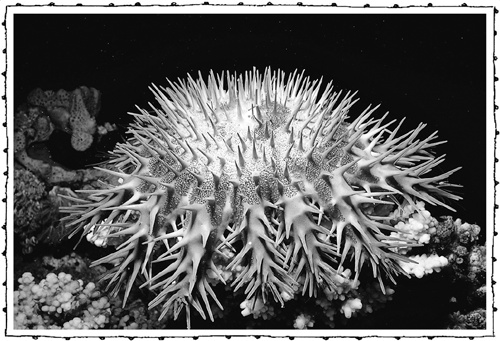

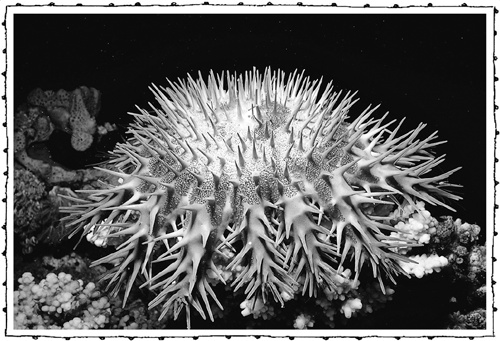

Это утверждение может показаться довольно странным: что общего у человека и тернового венца? Терновый венец живет на рифах, передвигаясь на тысячах микроскопических ножках-трубочках, через которые животное также дышит и которые могут удлиняться или изгибаться в зависимости от того, сколько воды поступает в них из полостей внутри конечностей венца. Венец может передвигаться со скоростью примерно равной скорости перемещения минутной стрелки часов или несколько быстрее (когда «переключает скорость»). Он движется, как сороконожка (а не как отрезанная человеческая рука, как кто-то мог бы вообразить), подтягивая себя пальцами по морскому дну. Когда венец находит свое излюбленное лакомство – молодой коралл, – он обвивает его своими щупальцами в смертельном объятии, выворачивает через рот один из двух своих желудков и поливает полип желудочными соками, превращая его в вязкую массу, а затем засасывает эту массу внутрь. Если несколько таких морских звезд собираются вместе, они способны полностью разрушить коралловый риф за несколько дней. Вот вам и история из вполне реальной жизни животных, ничем не уступающая сюжету какого-нибудь второсортного голливудского фильма про монстров глубин.

У морских звезд два отдела желудка: кардиальный и пилорический. Кардиальный отдел представляет собой мешкообразный орган, расположенный по центру животного, этот отдел животное может выворачивать наружу, чтобы захватывать и переваривать пищу.

До 1960-х гг. мало кто из океанологов видел, а уж тем более изучал этот вид морских звезд. О терновом венце было известно, что он питается кораллами, но это животное считалось довольно редким. Однако затем была замечена большая популяция, проедавшая себе путь среди одной из особенно любимых туристами отмелей Большого Барьерного рифа у берегов Австралии. К концу 1960-х гг. было обнаружено еще несколько популяций, обитавших на Большом Барьерном рифе и в других частях Индийского и Тихого океанов.

Пресса подняла вокруг этих звезд настоящую шумиху. Так The New York Times писала в июле 1969 г. о том, что терновый венец угрожает безопасности пищевой цепочки и даже физическому существованию многих тропических островов. В статье приводились слова специалиста по охране окружающей среды Ричарда Чешера: «Если резкое увеличение популяций морской звезды будет продолжаться бесконтрольно, это может привести к катастрофе, равной которой человечество еще не знало». В ноябрьском выпуске журнала Economist в том же году сообщалось, что коралловые рифы в Тихом океане «разрушаются и экономика всего региона может разрушиться вместе с ними».

Казалось, и в самом деле наступил час расплаты, о котором предупреждали защитники окружающей среды, например Рейчел Карсон и Берри Коммонер. Человеческое безрассудство в конце концов привело к нарушению «природного равновесия»: изменение пищевого и химического баланса океана уничтожило некие сдерживающие развитие морской звезды факторы, и никому ранее не известный терновый венец превратился в беспощадного хищника. Но катастрофа все-таки не произошла: численность морских звезд вновь упала, а многие коралловые рифы, судя по всему, полностью восстановились. Эта история заставила нас переоценить способность рифов к восстановлению, в очередной раз показав, как несовершенны наши знания о них.

Но, как и во многих фильмах ужасов (или средневековых эпосах вроде «Беовульфа»), настоящая опасность впереди. В начале XXI в. ученые заговорили о том, что, если объемы выбросов парниковых газов не будут значительно уменьшены, глобальное потепление и повышение уровня кислотности океана приведет к разрушению оставшихся коралловых рифов в течение 100 лет, причем на этот раз рифы могут уже не восстановиться.

Человечеству с самых своих первых дней знакомы звуки, запахи и вид лесов, саванн, берегов рек и морей; в течение многих сотен лет мы живем среди них, ощущая их всеми органами чувств. А наши представления о тропическом подводном мире, напротив, начали складываться совсем недавно и пока еще очень отрывочны. Конечно, люди селились и возле рифов и издревле научились различать многочисленные виды рыб и животных, обитавших в этой экосистеме. И как минимум уже несколько веков назад в некоторых сообществах понимали, как важно защищать экосистему рифов от излишней эксплуатации, и устанавливали запрет на ловлю рыбы в определенные периоды, чтобы популяции успевали восстановиться. Для многих рифы связаны с магией, преданиями и творением. Но большинству людей, тем, кто живет вдали от них, о красоте этих мест и их ценности стало известно только в связи с научными открытиями последних 150 лет.

Например, обитатели острова Грут-Айленд у северного побережья Австралии различают виды морских и наземных животных почти так же, как это принято в современной биологии.

Современная наука не сразу обратилась к изучению фауны тропических морей. Первые исследования по большей части представляли собой описание каких-либо удивительных животных, выловленных из океана и оказавшихся в коллекции того или иного ученого. Например, «Амбоинская кунсткамера» (Amboinische Raritäten-Kammer), опубликованная в 1705 г., примерно три года спустя после смерти ее составителя Румфиуса, – одна из величайших работ того времени. В книге содержатся сотни описаний и точных зарисовок разнообразных морских организмов. Данные книги подтверждаются современными исследованиями. (Румфиус так описывает терновый венец, которому он дал наименование Stella marina quindecim radiorum: «Встречается крайне редко, длиной 4–5 дюймов, разделена на 12–14 ветвей, красновато-коричневый панцирь покрыт острыми шипами. Обитает в море, на глубине, среди камней… Укол шипом вызывает сильное жжение и боль, поэтому морскую звезду никто не трогает».)

Корона морской звезды терновый венец

Георг Эберхардт Румфиус – ботаник голландской Ост-Индской компании, потерял жену и дочь во время землетрясения. Его ботанические зарисовки сгорели во время пожара, написанная им книга о животных утонула в море. А потом он потерял и зрение из-за глаукомы.

Но подобные труды, хотя по-своему интересны, практически ничего не говорят о происхождении описываемых видов и их взаимосвязи в великой цепи рождения, смерти и эволюции. Только в середине XIX в. ученые сделали первые шаги к созданию такого общего представления. В 1830-х гг. Чарльз Дарвин предположил, что коралловые острова образуются на постепенно разрушающихся подводных горах и вулканах, оставаясь на поверхности, тогда как морское дно в некоторых местах со временем опускается. (Оседание дна в некоторых частях океана – естественный процесс, вызываемый сдвигами тектонических плит; кораллы растут, чтобы получать достаточное количество солнечного света.) Коралловые полипы, одни из самых скромных морских организмов, научились выживать в столь непростых условиях и способны создавать крупнейшие живые конструкции на Земле – в тысячи раз больше египетских пирамид. Гипотеза Дарвина в то время была прямо-таки революционной и настолько опережала общий уровень развития науки, что окончательно подтвердить ее удалось только в 1950-е гг. Чтобы сделать такое смелое предположение, необходимо было обладать широтой взглядов и способностью разглядеть общность среди всех живых форм: понять, что объединяет самые масштабные процессы (геологические силы, действующие на всех континентах и во всех океанах) и миниатюрные организмы (средний коралловый полип размером не больше кончика карандаша). Эта теория стала предпосылкой теории естественного отбора, опубликованной Дарвином через 20 лет. Цветущая жизнь кораллового рифа – результат борьбы между организмами, но в то же время пример взаимодействия разных форм жизни – и в этом, вероятно, суть их причудливой красоты.