Человечество привыкло рассчитывать на океаны, когда речь заходит о спасении от губительных последствий глобального потепления или по крайней мере об отсрочке исполнения приговора. Океан поглощает более половины углекислого газа, производимого человечеством с начала промышленной революции, и тормозит повышение температуры атмосферы. Возможно, это подарило нам несколько дополнительных десятилетий, чтобы справиться с опасными климатическими изменениями. Но мысль, что выпускаемый нами в атмосферу углекислый газ не только изменит биохимический состав 1,3 млрд кубометров Мирового океана, но и окажет столь значительное влияние на обитающих в нем животных, причем в течение всего нескольких десятков, а не сотен (как считалось ранее) лет, стала для многих настоящим откровением. Именно на это обращают внимание опыт Фабри и многие другие исследования начала XXI в. Ученые уже знали, что сопоставимое по силе изменение кислотности воды Мирового океана, произошедшее 55 млн лет назад, стало причиной одной из самых масштабных катастроф для морской фауны: мадрепоровые кораллы, скелет которых состоит из карбоната кальция, как и раковины крылоногих моллюсков, исчезли на миллионы лет. На этот раз, однако, изменения происходят как минимум в 10 раз быстрее.

Крылоногих, в частности морских чертиков, питающихся обильным микроскопическим планктоном, которым так богат Мировой океан, в свою очередь называют морскими «чипсами», поскольку это доступный и, в отличие от чипсов, ценный источник питания; многие рыбы, в том числе треска, лососи и скумбрии с удовольствием едят их. «Исчезновение этих организмов окажет катастрофическое влияние на пищевую цепочку», – считает биолог Гретхен Гофман.

Слово «планктон», собирательное название для планктеров или планктонных организмов, происходит от греческого «блуждающие». Это довольно расплывчатый термин для обозначения любых живых существ, дрейфующих в воде и неспособных сопротивляться течению (в противоположность которому для активно плавающих существ используется термин «нектон»). Численность и разнообразие морского планктона не поддается воображению, но один из способов классифицировать его исходит из источников энергии, позволяющих ему расти. По этому принципу выделяют фитопланктон, получающий энергию от солнца, после чего остается практически все остальное.

Фитопланктон осуществляет фотосинтез, но к растениям не относится. Фитопланктонные организмы относятся к царству хромист

[3].

Фитопланктон (от греч. phyton – растение) – главный производитель в Мировом океане: он «питается солнцем», то есть использует солнечный свет для преобразования углерода, как обычные растения на суше. Почти все остальные животные в океане получают энергию, поедая планктон (как корова траву), поедая других животных, которые питаются планктоном (как лев корову) либо поедая продукты жизнедеятельности или трупы животных, питающихся первым или вторым (как крысы или грифы). Фитопланктон поставляет значительную часть кислорода, необходимого для существования сухопутных животных, в том числе и человека, и играет важную роль в переработке углерода, кремния, азота и других веществ в экосистеме Земли.

Существует несколько тысяч видов фитопланктона, сильно отличающихся друг от друга внешним видом и происхождением. Все они живут в фотической зоне (от греч. «хорошо освещенный») – на глубине не более 200 м от поверхности, куда проникает достаточно света для фотосинтеза. Большинство организмов микроскопичны, но их общая биомасса больше суммарной массы всех остальных морских животных (зоопланктона, рыбы, китов и всех остальных).

Ниже фотической зоны, в океанических толщах, занимающих 95 % океана, многие животные питаются «морским снегом» – частицами мертвых организмов беловатого цвета, постоянно опускающимися сверху, из фотической зоны. А затем другие животные едят поедателей этого «снега».

Самый распространенный вид фитопланктона – цианобактерии, известные также как сине-зеленые бактерии (а иногда по ошибке именуемые сине-зелеными водорослями

{48}). А мы назовем их для простоты «цианобактерии». Эти обманчиво простые организмы, формирующие похожие на ожерелья цепочки, – самые древние из известных на планете организмов, осуществляющих фотосинтез. Так что с определенными оговорками их можно назвать книгой, в которой все остальные формы жизни являются всего лишь примечаниями. Самые ранние их представители существовали, по всей видимости, уже 3 млрд лет назад. Наверняка можно сказать, что 2 млрд лет назад было уже множество видов цианобактерий. В протерозое между 2,5 млрд и 543 млн лет назад цианобактерии были основными «производителями» в океане. И сегодня разнообразные виды цианобактерий, многие из которых практически не изменились с тех пор, по-прежнему поставляют четверть общего объема продукции фотосинтеза на Земле. Свободноживущие цианобактерии отлично чувствуют себя во влажной и хорошо освещенной среде, но особенно широко они представлены в морском планктоне. В них масса питательных веществ, поэтому ими питается множество организмов, в том числе люди, одержимые здоровым образом жизни, которые употребляют такие ее разновидности, как спирулина, в качестве пищевых добавок. Типичный представитель цианобактерий – прохлорококкус (Prochlorococcus), он настолько микроскопический, что около миллиона организмов умещаются в одной капле морской воды. Вообще в Мировом океане прохлорококкус и близкие ему формы существуют в таком количестве (измеряемом октильонами), что синтезируемого ими кислорода достаточно на один из пяти вдохов, которые делают все обитающие на Земле животные, включая человека. Притом что это, вероятно, самые многочисленные фотосинтезирующие организмы, обнаружены они были только в 1986 г.

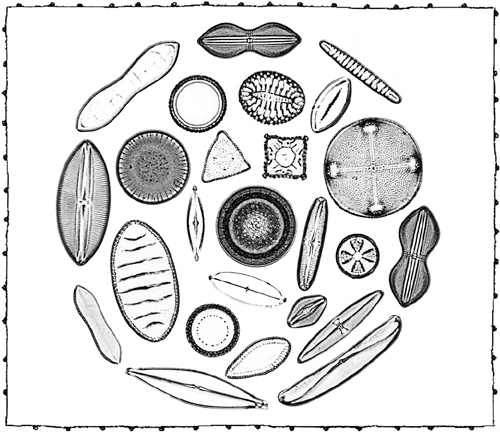

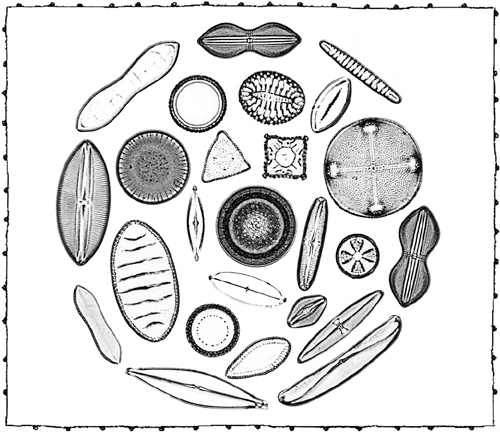

Вторую крупную группу фитопланктона составляют одноклеточные диатомовые водоросли диатомеи. Они обитают в основном в пресной воде, но в больших количествах встречаются и в океане, и их вклад в первичную продукцию водной экосистемы уступает, наверное, только сине-зеленым бактериям. Для диатомовых характерно наличие своеобразного клеточного «панциря» из двуокиси кремния. Это организм наноразмерного диапазона, обычно от двух до двухсот миллионных метра, хотя некоторые достигают и 2 мм в диаметре. Но это говорит о диатомовых не больше, чем скажет о музыке утверждение, что она состоит из нот: диатомовые насчитывают около 100 000 видов, и на то, чтобы только осознать, что представляет собой их разнообразие, уйдут многие месяцы, если не годы.

Морские диатомеи с Мадагаскара