После того как мы по ту сторону воли к удовольствию и воли к власти встретились с волей к смыслу, мы сможем исследовать смысл страдания, выходящий за рамки смысла творчества и смысла любви.

Итак, вырисовываются три возможности придать смысл бытию-в-мире: реализуя творческие ценности, ценности переживаний или ценностные установки. Именно выполнение и реализация таких смысловых и ценностных возможностей – то, что требуется от каждого человека и возлагается на него.

Теперь обратимся к вопросу о том, какой смысл в особенности присущ страданию. В моем «Опыте патодицеи»

[68] я попытался ответить на возглас Ницше «зачем страдать?» таким образом: в зависимости от того, как человек принимает выпадающие ему страдания, – именно в этом «как» человеческого страдания заключается ответ на вопрос о смысле страдания. В данном случае важна позиция, которую человек занимает по отношению к болезни, установка, с которой он выступает против болезни. Короче говоря, важна правильная позиция, должное восприятие истинной судьбы. Правильно нести судьбу важно – если ты уже не властен что-либо поделать с нею, то все равно можешь что-то поделать с собой. Иными словами, там, где уже ничего нельзя исправить, необходимо принимать судьбу с правильной установкой.

Как же обстоит дело в случае, когда страдание не было судьбоносно-неизбежным, а значит, и неотвратимым, однако в сложившейся ситуации избежать его уже невозможно – короче говоря, в чем может заключаться смысл страдания, которое человек навлек на себя сам? Итак, страдание, возникшее из-за плохих поступков, все равно можно исправить при помощи правильных действий, причем такие действия обычно называются «искупление». Однако что делать, если исправить что-либо невозможно как минимум на уровне искупления, нельзя исправить верными действиями? Тогда речь тем более заходит о правильной установке, но уже не столько о правильном отношении к страданию как таковому, сколько об отношении к вине. Правильное отношение к вине называется раскаянием. Раскаяние – это отношение и установка к себе самому, то есть к более раннему «Я», виноватому «Я». Насколько раскаяние позволяет если не исправить, то как минимум обратить вспять на моральном уровне произошедшее, за что чувствуешь вину, продемонстрировал нам Макс Шелер в своем эссе на эту тему. Идея о том, что раскаяться никогда не поздно, вплоть до последнего вздоха, необыкновенно впечатляюще продемонстрирована в рассказе Толстого «Смерть Ивана Ильича». Это рассказ о человеке, преодолевающем себя именно в раскаянии за свою бездарно прожитую жизнь, он вырастает над собой и достигает внутреннего величия. Это означает, что вплоть до последнего мига ничто окончательно не потеряно. Итак, для биографии каждого отдельного человека справедливо изречение Дж. Джентиле: «В истории нет ничего уже сделанного, есть только то, что еще предстоит сделать».

Теперь мы понимаем, насколько прав был Гёте, сказавший: «Нет в жизни положения, которое нельзя было бы облагородить либо достижением, либо терпением». Следует лишь дополнить его мысль: терпение, как минимум в смысле истинного, стойкого перенесения подлинной судьбы, само по себе является достижением, более того – наивысшим достижением, на которое способен человек. Пусть даже это достижение сводится к тому, что человек находит в себе силы отказаться от чего-то, если на такой отказ его вынуждает сама судьба.

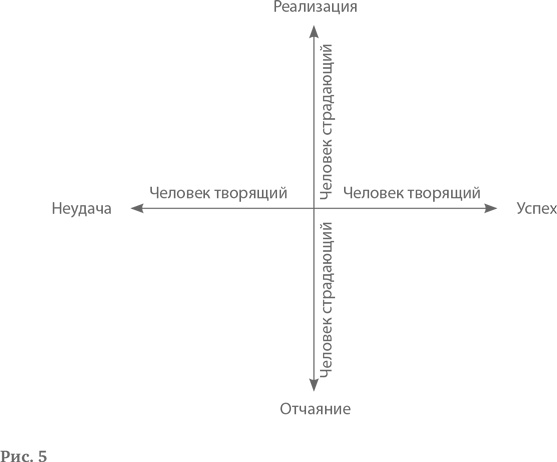

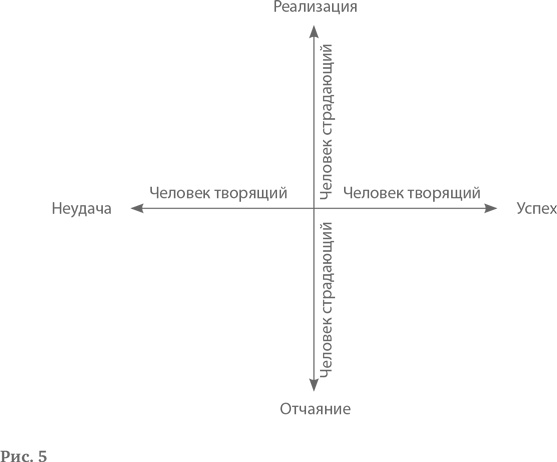

Теперь попытаемся ответить на вопрос, почему смысл, открывающийся человеку через страдание, является наивысшим возможным смыслом. Итак, оказывается, что ценностные установки оказываются гораздо значительнее творческих и переживаемых ценностей, поскольку смысл страдания находится в более высоком измерении, нежели смысл работы и смысл любви. Если исходить из того, что в человеке разумном можно выделить такие составляющие, как «человек творящий», реализующий смысл своего бытия-в-мире в творчестве, «человек любящий», обогащающий свою жизнь смыслом, переживая, встречаясь и любя, а также «человек страдающий», который отвоевывает у жизни смысл, вынужденный развить способность к перенесению страданий. Итак, человек творящий – это так называемый карьерист; он мыслит лишь в категориях успеха и неудачи. Между двумя этими крайностями протекает его жизнь, ориентированная по линии этики успеха. Иначе обстоит ситуация с человеком страдающим: его важнейшими категориями являются отнюдь не успех и неудача, а, напротив, реализация и отчаяние. Однако эти категории находятся на линии, расположенной перпендикулярно линии этики успеха; ведь реализация и отчаяние относятся к другому измерению. Именно этим отличием в измерении объясняется и превосходство реализации и отчаяния; ведь человек страдающий может самореализоваться даже в состоянии исключительной неудачи, полного крушения

[69].

Итак, оказывается, что реализация совместима с неудачей, равно как и успех с отчаянием. Но это можно понять лишь с учетом разницы измерений двух пар категорий. Естественно, если бы мы спроецировали триумф человека страдающего, его смысло– и самореализацию в страдании на линию этики успеха, то из-за разницы измерений эта линия отобразилась бы как серия точек, то есть выглядела бы как ничто, как нечто абсурдное. Иными словами, человеку творящему триумф человека страдающего казался бы глупостью и вызывал бы лишь раздражение.

При всем этом ясно, что по сравнению с возможностью овладеть своей судьбой, совершая верные поступки, более приоритетна необходимость правильно относиться к выпадающим на твою долю страданиям и вине. Короче говоря, если даже смысловая возможность, скрывающаяся в страдании, находится на более высоком ценностном уровне, чем смысловая возможность творчества, то есть пусть смысл страдания и обладает приматом, смыслу творчества присущ приоритет; поскольку принимать на себя такое страдание, которое не является судьбоносно необходимым, а которого, напротив, можно было бы избежать, – это не успех, а, скорее, авантюризм.

Как же эти отношения отражаются в плоскости практической медицины, in clinicis? Итак, сказанное означает, что только в неизлечимой болезни скрывается смысл, как бы парадоксально это ни звучало. Если человек страдает от операбельной раковой опухоли, но тем не менее не соглашается на операцию, то это страдание не имеет смысла

[70]; скорее в данном случае следует говорить о безответственном страдании. Человеку, оказавшемуся в такой ситуации, потребовалось бы мужество, чтобы решиться на операцию, тогда как человеку, в слепой ярости отрицающему судьбу, которая уготована ему из-за неоперабельной опухоли, потребовалось бы смирение.