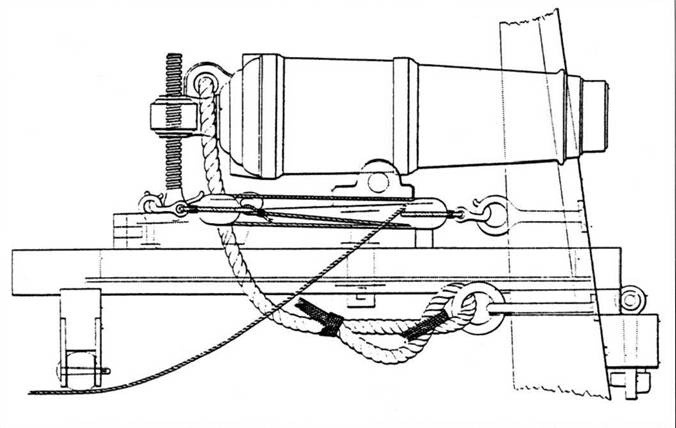

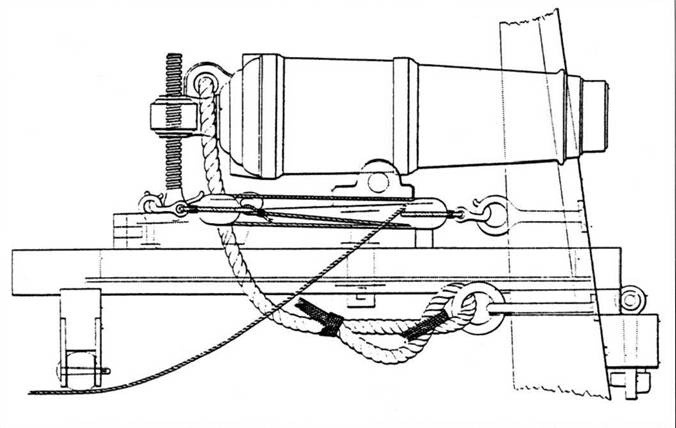

Прежде всего пушку следовало отвязать, а затем зарядить. Использовались три основных типа выстрелов: ядро (основной тип), двойное ядро (соединенное поперечиной или цепью) и картечь (коробка 3-фунтовых ядер или мушкетных пуль). Картечь использовалась на близких расстояниях для уничтожения живой силы. Теоретически дальнобойность пушки превышала 2000 метров, но пробить борт корабля ядро могло только на дистанциях не более 500 метров. Порох находился в картузах — матерчатых мешочках, содержащих заранее определенное количество пороха. Зарядив пушку, капитан-канонир протыкал картуз через запальный канал куском проволоки. Над запальным отверстием находился запальный механизм, по конструкции напоминавший кремниевый замок ружья, но приспособленный для воспламенения гусиного пера, наполненного порохом и вставленного в канал. Затем пушку выкатывали в орудийный порт и при необходимости наводили на цель. После чего оставалось только дернуть за шнурок, присоединенный к замку. Отдачей пушку откатывало назад на длину тросов, которыми пушка крепилась к борту. После выстрела ствол пушки прочищали банником, затем перезаряжали ее и делали новый выстрел. Опытный расчет мог делать пять выстрелов каждые гри минуты.

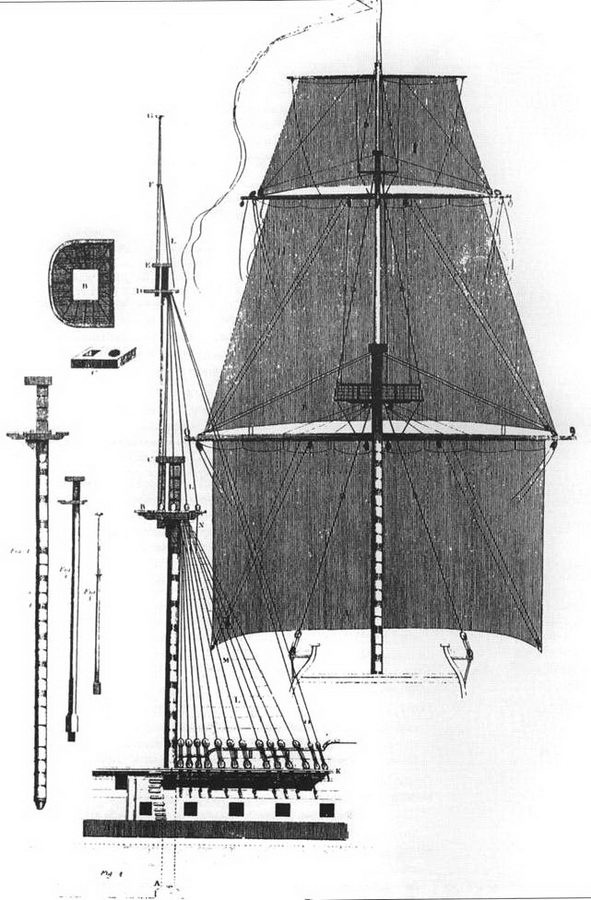

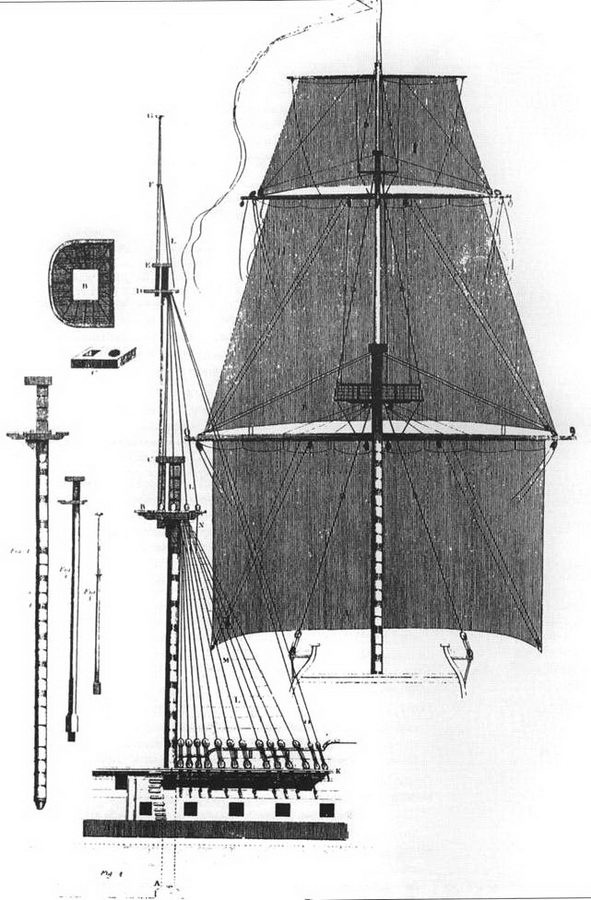

Упрощенный рисунок грот-мачты линейного корабля. Видны три составные части мачты, соединенные между собой, а также положение боевого марса.

В задачу линейного корабля было обрушить на противника всю мощь своего боргового залпа. На удивление, тренировочные стрельбы почти не проводились. Порох считался слишком дорогой вещью, чтобы тратить его на тренировки. Поэтому пороха на учения не отводилось. Состоятельные капитаны приобретали некоторое количество пороха за свой счет, чтобы дать возможность канонирам попрактиковаться. В результате уровень требований к канонирам был невысок. Хотя они и умели обращаться с пушками, они почти не имели опыта наведения их и стрельбы по движущимся целям. На большинстве флотов было принято сближаться с противником на расстояние, когда уже нельзя было промахнуться. Британские матросы, годами жившие на своих кораблях, необходимый опыт все же набирали, поэтому уровень подготовки британских канониров как правило был выше, чем их французских и испанских противников. На практике английские корабли делали три залпа за то время, когда противник успевал сделать два. Ставка на скорострельность и маневр вместо меткости оказалась выигрышной. Такие флотоводцы, как Нельсон, осознавали неспособность кораблей вести прицельный огонь, поэтому они старались как можно быстрее сократить дистанцию до расстояния уверенного выстрела. Известен афоризм Нельсона, утверждавшего, что капитан не ошибется, если поставит свой корабль борт в борт с кораблем противника, свидетельствующий именно о тактике боя на короткой дистанции. Слабость этой тактики обнаружилась в ходе войны 1812 года, когда американские фрегаты вели огонь с той же скорострельностью, но добивались большего числа попаданий, нежели их британские противники.

32-фунтовая каронада на поворотном лафете. Изображены дополнительные тали, из Voyages dans la Grand Bretagne Шарля Дюпена, Париж, 1821 г. Каронады, весьма эффективные на коротких дистанциях, значительно усиливали огневую мощь британских кораблей.

Корабль начинал готовиться к бою за час до начала канонады. На камбузе тушили огонь. Хороший капитан старался накормить свою команду до начала боя, и выдать матросам порцию рома. Палубы корабля расчищались для боя. Все переборки, животных, личные вещи сносили в трюм. В результате орудийные палубы становились сплошными от носа и до кормы. Шлюпки спускали на воду и брали на буксир за кормой. Над верней палубой растягивали сеть, призванную уберечь экипаж от кусков падающих снастей. Палубы посыпали песком, чтобы обеспечить лучшее сцепление. Офицеры надевали лучшее платье. Пороховые погреба накрывали мокрыми одеялами. К работе готовились пожарные насосы и ведра. К каждой пушке подносили порох и ядра. Тем временем хирург и его помощники разворачивали в кубрике операционную. Обычно для этой цели использовался мичманский кубрик. После того, как все приготовления были сделаны, капитан отдавал команду «все по местам!». По команде все без исключения члены команды занимали предписанные им места у пушек, на мачтах и т. п. Канониры начинали заряжать пушки.

Линейные корабли проектировались с расчетом выдержать отдачу бортового залпа всей своей артиллерии. Но после первого залпа каждая пушка стреляла в том темпе, какой мог поддерживать ее расчет. В считанные минуты орудийные палубы затягивало пороховым дымом. Огонь противника причинял опустошения. Ядра пробивали борт, убивали и калечили матросов, переворачивали пушки, рассеивали тучи смертоносных осколков. Когда корабли сближались, верхние палубы обстреливались картечью. Снайперы вели прицельный огонь, стараясь вывести из строя офицеров противника и командиров орудий. На борту корабля воцарялся настоящий ад, который нам даже трудно себе представить.

Экипажи были обучены вести абордажный бой, хотя настоящий абордаж редко встречался в то время. Заметное исключение из правила составляло сражение у мыса Сен-Винсент в 1797 г., когда Нельсон и его экипаж HMS Captain (74 пушки) взял на абордаж два испанских линейных корабля. При необходимости одного-двух человек из каждого орудийного расчета отзывали от обслуживания пушек и формировали из них абордажные партии. Они вооружались абордажными саблями, пиками и пистолетами. Когда два корабля сходились борт о борт, противники забрасывали на корабль противника абордажные крюки, которыми накрепко соединяли корабли между собой. Осыпая друг друга гранатами, абордажные команды начинали рукопашный бой. Абордаж всегда был кратким, кровопролитным и решительным.

Линейный корабль проектировался с расчетом вести линейный бой в составе флота. Но британские линейные корабли на протяжении всей войны в основном занимались блокадой вражеских портов, таких как Кадис или Брест. В результате корабли и их экипажи действовали на грани возможностей. На протяжении Французской революционной войны произошло всего пять крупных морских сражений, и только одно на протяжении Наполеоновских войн. Во всех случаях сражение инициировал противник, стараясь силами своего флота прорвать блокаду или перехватить британский конвой. Единственным исключением был бой при Копенгагене в 1801 г., когда Нельсон по своему решению уничтожил датский флот.

С середины XVII в. противоборствующие флоты практиковали линейную тактику, когда корабли выстраивались в колонну и вели артиллерийскую дуэль до тех пор, пока преимущество одной из сторон не становилось очевидным. Как правило линейные сражения решительной победы никому не доставляли. В 1782 г. адмирал Родни повернул свою линию наперерез противнику и сумел отрезать и уничтожить часть французского флота. Ему удалось одержать решительную победу, но маневр был слишком рискованным, так как корабли, шедшие наперерез, подвергались концентрированному обстрелу со стороны противника. Адмиралы Джервис, Дункан и Нельсон шли на такой риск и добивались блестящих побед. Окончательным примером подобной тактики стал Трафальгар (1805), когда Нельсон разрубил линию франкоиспанского флота в двух местах, изолировал часть флота противника и навязал ему бой на короткой дистанции, где у британцев было неоспоримое преимущество. Таким образом, Нельсон не был изобретателем подобной тактики, но он хорошо знал потенциал и ограничения своих кораблей, поэтому смог использовать их наилучшим образом.