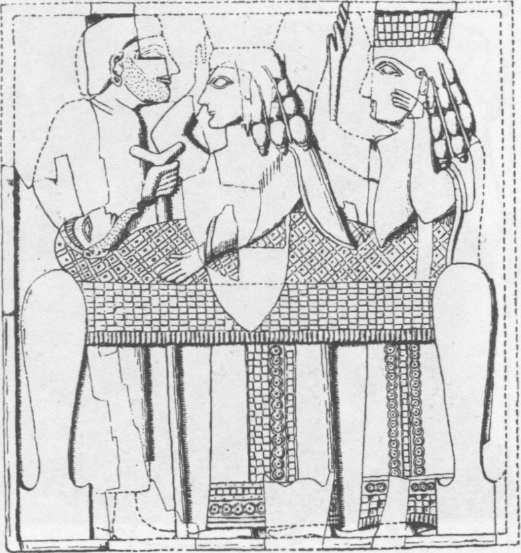

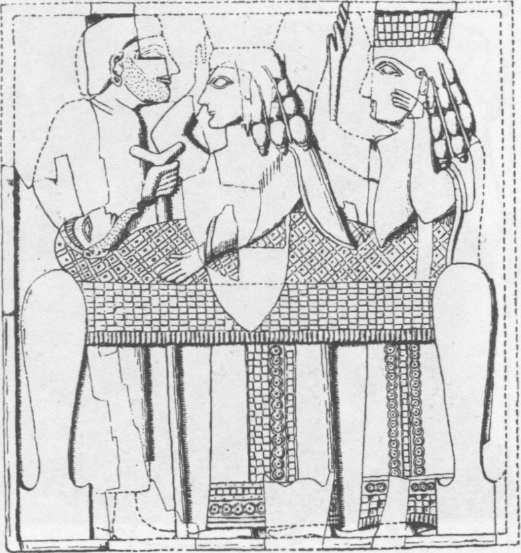

Ил. 22. Оплакивание героя. Плакетка слоновой кости IV стиля. Святилище Артемиды Орфии. Афины. Национальный музей

Сравнительно небольшую, но, пожалуй, наиболее интересную часть изделий дедалического стиля составляют композиции на популярные сюжеты из греческой мифологии. Некоторые из них выполнены в статичной манере, по-видимому, еще не вполне освободившейся от геометрических традиций и, видимо, могут быть признаны самыми ранними из всех (наиболее вероятная датировка — начало третьей четверти VII в.). Такова, например, плакетка с изображением сцены оплакивания героя или бога, может быть Гектора

[98] (Ил. 22). Даукинс считает ее одним из двух уцелевших образцов своего IV стиля. Механически вздымаемые вверх руки плакальщиц, их застывшие, почти ничего не выражающие лица превращают их в какое-то подобие живых автоматов, отличающихся от туго спеленутой на египетский манер фигуры покойника только тем, что им предоставлена художником известная свобода движения. По силе экспрессии эта сцена заметно уступает более примитивным и, видимо, более ранним изображениям Орфии — «владычицы зверей». Несколько более динамична, хотя еще очень несовершенна по исполнению плакетка так называемого III стиля (АО, Pl. 100), судя по всему, изображающая терзаемого орлом Прометея.

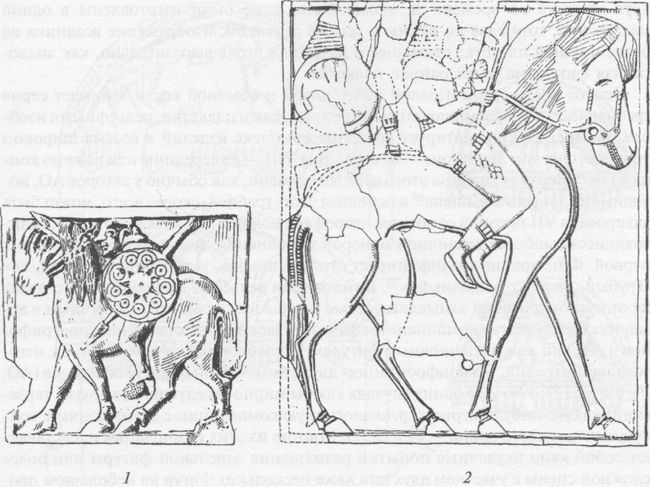

Ил. 23. Герой, убивающий кентавра. Плакетка слоновой кости. Святилище Артемиды Орфии. Конец VII в. Афины. Национальный музей

Рядом с этим изделием хотя и наделенного некоторой долей фантазии, но явно неискусного ремесленника Даукинс помещает подлинный шедевр лаконской резьбы по кости, одну из бесспорно лучших вещей всей серии — плакетку, украшенную сценой борьбы героя с кентавром (Ил. 23 — По общепринятой версии «Геракл, убивающий кентавра Несса» — Л. Ш.). Поражает необыкновенное совершенство этой работы, проявляющееся и в свободной компановке достаточно сложной сцены и удачном размещении фигур на очень небольшом пространстве, и в уверенной передаче анатомических пропорций, и в замечательном динамизме и общей выразительности фигуры и лица пораженного насмерть кентавра. Сколько-нибудь близкие аналогии этой композиции трудно подыскать даже среди произведений греческой монументальной и мелкой пластики VI в. Можно с уверенностью утверждать, что эту вещь отделяет от других произведений постулируемого Даукинсом III стиля, например, от той же сцены оплакивания или плакетки с Прометеем целая вечность. Таким образом, есть основание датировать эту работу концом VII — или даже началом VI в., признав ее одной из завершающих, а не, наоборот, открывающих всю серию вещей. Стилистически более или менее близкими к ней и, вероятно, синхронными изделиями должны быть признаны плакетки, отнесенные Даукинсом к наиболее позднему V стилю, в том числе изображение борьбы героя с двумя чудовищами (АО, Pl. 105), сцена умерщвления Медузы Горгоны (см. Ил. 21) и другая композиция на этот же сюжет, происходящая из самосского Герайона

[99], вероятно, и фигура сражающегося воина (см. Ил. 20, 2), скорее всего, также являющаяся частью какой-то мифологической композиции. Но сцена кентавромахии является, несомненно, самой лучшей даже среди этой группы вещей отборного качества. Одна из наименее интересных работ этой серии — плакетка, изображающая Геракла, сражающегося с гидрой (АО, Pl. 103, 7). Хотя и выполненная более уверенной и опытной рукой, чем плакетка с Прометеем, она все же еще очень статична и мало выразительна, далеко уступая по степени художественного совершенства сцене борьбы героя с кентавром.

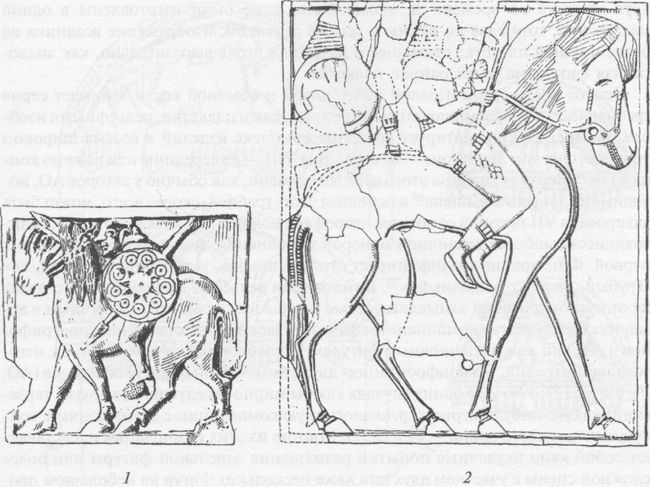

Ил. 24. Всадники. Плакетки слоновой кости. Святилище Артемиды Орфии. Афины. Национальный музей

Среди изображений на плакетках несколько раз повторяется фигура всадника — один из наиболее популярных мотивов в лаконском искусстве на протяжении всей его истории, хотя и не одинаково характерный для разных его жанров (изображения всадников, выполненные из свинца или бронзы, как будто неизвестны). Две наиболее интересные плакетки этого типа Даукинс относит к двум далеко отстоящим друг от друга во времени стилистическим группам: одну к так называемому «первому стилю», другую — к пятому (Ил. 24, 1—2). Между этими двумя произведениями, действительно, есть определенные различия. Фигура лошади на первой из двух плакеток более приземиста и массивна. Всадник посажен слишком глубоко, так что его голова оказывается на одном уровне с головой лошади. Фигура второго всадника также сильно укорочена (при столь же сильно удлиненных ногах лошади), но его посадка кажется более естественной. Однако, различия эти, на наш взгляд, едва ли носят стилистический характер. Скорее их следует приписать разнице размеров этих двух плакеток: вторая более, чем в два раза превосходит первую, что, видимо, и позволило резчику сделать фигуру лошади более стройной и изящной, сильно удлинив ее ноги. Манера изображения лошадиной головы с густой гривой, падающей на глаза челкой и заметно расширенной мордой, как будто нигде более не встречающаяся (ср. изображения лошадей на Ил. 28; фигуру Пегаса на гребне — АО, Pl. 126, 3 и, может быть, более близкую по типу голову лошади рядом с головой Орфии — см. Ил. 10, 5; свинцовые фигурки лошадей — см. Ил. 13), позволяет предположить, что эти две вещи не особенно далеко отстоят друг от друга во времени и, может быть, даже были изготовлены в одной мастерской, хотя едва ли одним и тем же резчиком: изображение всадника на более поздней плакетке статичнее и далеко не столь выразительно, как аналогичная фигура на более ранней плакетке.

Особое место среди изделий из слоновой и обычной кости занимает серия гребней (всего 27 экземпляров), украшенных, как и плакетки, рельефными изображениями. Даукинс датирует весь этот комплекс изделий в весьма широком хронологическом диапазоне — от середины VIII — до середины или даже до конца VI вв.

[100] Верхняя граница этого отрезка времени, как обычно у авторов АО, по-видимому, сильно завышена

[101] и основная часть гребней, скорее всего, может быть датирована VII веком, в основном второй его половиной, хотя некоторые, отличающиеся наиболее архаичной манерой исполнения, могут быть отнесены и к первой. Фицхардинг квалифицирует стиль рельефов, украшающих гребни, как «грубый, но ярко „народный"»

[102]. Композиции рельефов в большинстве случаев не отличаются особой замысловатостью и чаще всего сводятся к обычным в архаическом искусстве комбинациям фантастических существ: сфинксов, грифонов и т. д. или же к их одиночным фигурам. Излюбленный прием резчиков, изготовлявших гребни, — «конфронтация» двух симметричных фигур сфинксов (АО, Pl. 126,2; 127; 128, 2), в одних случаях как бы мирно беседующих, в других терзающих какую-нибудь жертву (ср. аналогичную композицию с двумя конями, топчущими лежащего воина — Pl. 128, 2). Многие из этих композиций представляют собой явно неудачные попытки размещения отдельной фигуры или более сложной сцены с участием двух или даже нескольких фигур на небольшом пространстве, ограниченном полукругом верхней части гребня. Примерами могут служить фигурка Пегаса, как бы переломленная пополам (АО, Pl. 126, 3) и известная сцена «суда Париса» (АО, Pl. 127), датируемая довольно поздним временем (около 620 г.)

[103], но поражающая крайней небрежностью или, скорее, все же беспомощностью исполнения, явно вступающей в противоречие с амбициями художника (это — своего рода шедевр со знаком —).