Общий вес механической установки неуклонно возрастал от «Дойчланда» к «Шееру» и к «Шпее», хотя мощность главной ЭУ не менялась. На головном корабле он составил 1316 т и 559 т по главным и вспомогательным механизмам соответственно; на второй единице — 1413 и 663 т, а на последней — 1483 и 762 т. Если рост веса вспомогательных машин можно оправдать увеличением мощности электрогенераторов (на «Шеере» суммарно до 2800 кВт и на «Шпее» до 3360 кВт), то незапланированное увеличение аналогичного показателя для главных моторов обусловлено "латанием дыр", образовавшихся в результате чрезмерного их облегчения, и плохой весовой дисциплиной при проектировании.

Главным достоинством дизельной установки являлась огромная дальность плавания, достигавшая при полном запасе топлива 20 000 миль, причем при значительной крейсерской скорости. Испытания «Шпее» показали, что он способен пройти 16 300 миль при средней скорости 18,6 узла. Даже при максимальном ходе без форсировки (26 узлов) дальность составляла 7900 миль — больше, чем у многих линкоров конца 1930-х годов при экономическом ходе! Еще одно важное достоинство этих установок — возможность быстрого набора скорости. Для этого требовались считанные минуты, тогда как традиционные турбинные механизмы могли дать полную мощность только при разведении полных паров в котлах, что могло потребовать и полчаса, и час — в зависимости от режима. Поэтому "карманный линкор" мог, во всяком случае в теории, быстро набрать свои 27–28 узлов и скрыться (или наоборот, сблизиться) до того, как противник сумеет развить полный ход.

Однако нельзя забывать и об отрицательных сторонах "военных теплоходов". Их высокооборотные двигатели производили неимоверный шум, настолько сильный, что при полном ходе у механиков неоднократно текла кровь из ушей, а офицерам в кают-компании приходилось общаться между собой при помощи записок — слов соседа невозможно было разобрать в чудовищном гуле. Но если шум можно отнести к «бытовым» недостаткам, то значительная вибрация, обусловленная, в частности, облегченными станинами и креплением моторов, отрицательно сказывалась на боевых качествах — от тряски выходили из строя точные устройства систем управления огнем и связи. Хотя в ходе эксплуатации большинство «неудобств» удалось в той или иной степени устранить или ослабить, точная стрельба на полном ходу оставалась сложной задачей.

Модернизации

Два первых корабля серии за время своей карьеры неоднократно модернизировались, причем в ряде случаев с заметными изменениями внешнего вида и оборудования. Причин тому хватало. Уже в ходе довоенных океанских походов, которые хотя и проходили в основном в «щадящих» условиях субтропиков, выяснилось, что «броненосцы», спроектированные для относительно коротких волн Северного моря и Балтики, очень сильно принимают воду. На большой скорости они зарывались носом в волну и, не успевая распрямиться, затем погружались кормой, которая практически всегда оставалась «мокрой». Проблемы возникли в ходе службы и с дизелями. Надо сказать, что трудности с принципиально новой для таких больших боевых кораблей механической установкой не являются чем-то особенным. Реальные неприятности большей частью обуславливались слабыми основаниями и сильной вибрацией. Однако переборка моторов стала делом регулярным и несколько раз совмещалась с модернизациями.

Адмиралам одновременно хотелось улучшить боевые качества. Неоднократные совещания, прошедшие в течение 1937 года с участием высших чинов флота и специалистов по кораблестроению привели к выводу о необходимости существенных изменений прежде всего в форме корпуса. Мореходность оставалась больным местом всех германских боевых судов; одновременно с ростом мореходных качеств увеличивались и требования к ним. Адмиралы и инженеры пришли к согласию по следующим вопросам: корабли должны получить более высокий «атлантический» форштевень с плавным понижением линии борта вплоть до передней башни, а корму следует уширить. Расплатой за увеличение нагрузки могла служить замена башенноподобной надстройки на трубчатую мачту, использование успокоительных цистерн Фрама для хранения топлива, удаление посадочных тентов, перемещение прожекторов и, наконец, изменение состава вооружения. Все перечисленные меры были так или иначе испробованы впоследствии с достаточно хорошим результатом, кроме последней. Командующий линейными силами адмирал Карлс категорически не желал соглашаться с уменьшением числа 150-мм орудий вдвое, тем более что выигрыш в весе оказывался незначительным. Тогда всплыл первоначальный вариант "карманного линкора" с универсальной вспомогательной артиллерией. Место восьми 150-мм и шести 105-мм пушек должны были занять четырнадцать 127-мм в спаренных установках, из которых по три располагались бы по бортам, а еще одна — в диаметральной плоскости, вместо возвышенной зенитной установки. Это давало бы 8 орудий на борт для стрельбы как по морским, так и по воздушным целям, практически уравнивая немецкие броненосцы с американскими тяжелыми кораблями — признанными лидерами в отношении ПВО. Кроме того, единый калибр позволял высвободить почти 100 человек и дополнительные объемы в погребах для патронов к автоматам, а также забронировать подачи универсальных установок.

Проекты модернизации по корпусу рассматривались почти 12 месяцев, и в результате наиболее предпочтительным оказался самый смелый из них, предусматривавший не только изменение формы носа, но и увеличение ширины и длины корабля (хотя масштабные работы со снятием 150-мм орудий и заменой их и тяжелых зениток на 127-мм универсальные орудия «пробить» не удалось). В сущности не такая уж значительная добавка веса в 500 т позволяла одновременно увеличить остойчивость, мореходность и скорость на целых 2 узла! Из этих несколько ошеломляющих расчетов следует, насколько невыгодными были формы и размеры, диктовавшиеся жесткими рамками ограничения водоизмещения. Общий рост нагрузки предполагался примерно в 750 т, из которых 200 т приходилось на новое оборудование и добавочную противоосколочную защиту. В 1938 году Редер настоял на включение в планы годичной модернизации всех трех единиц. Первым с января 1940 года на верфь должен был отправиться «Шеер», за ним — «Шпее» и последним — «Дойчланд» (соответственно с июня и декабря 1942 года). Напряженная международная обстановка не позволила реализовать этот интересный замысел, а начавшаяся мировая война окончательно похоронила его. Хотя в итоге «Шеер» и «Дойчланд» претерпели довольно обширные модернизации, проведенные работы сильно отличались от запланированных.

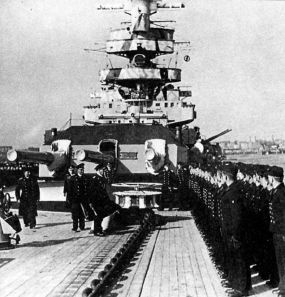

Наиболее существенной перестройке за годы службы подвергся головной «Дойчланд». К его переделке пришлось приступить сразу после ввода в строй, поскольку некоторые виды вооружения имели явно временный характер. К 1935 году его 500-мм торпедные аппараты уступили место новым 533-мм, прикрытым легкими броневыми щитами. В 1934 году корабль получил КДП 88-мм зенитной артиллерии и одновременно — спаренные 88-мм пушки вместо одинарных. В конце того же года в ходе планового ремонта заменили вспомогательный паровой котел, а также переместили прожектор на мачте. (Сама мачта «обросла» дополнительным мостиком.) В ходе следующего зимнего ремонта с ноября 1935 года по январь 1936 года на «броненосце» появилась катапульта и устройства для приема второго гидросамолета. Следующее переоборудование совпало с большим ремонтом во второй половине 1937 года после попадания испанских бомб. Основные работы выполнялись внутри корпуса: подкреплялись основания дизелей и палуба платформы в районе энергетической установки, что несколько ослабило общую вибрацию на больших ходах. Произошли, однако, и изменения во внешнем виде — прожекторы по бокам от трубы переставили с трубчатых подпор на более легкий мостик, проходивший по самому верху трубы, а для того, чтобы на нем мог находиться персонал, саму трубу в 1938 году снабдили наклонным козырьком. По обе стороны (в нос и корму) от 150-мм установок появились выгородки, препятствовавшие распространению дульных газов при стрельбе. На топе передней мачты появилась антенна радиолокатора FuMG39. Годом позже на трубе установили наклоненный назад козырек. В 1939 году произошла замена радиолокатора на новый FuMO22; бипланы Хенкеля отправились на берег вместе с посадочным тентом, а их место заняли новые «Арадо-196».