Онлайн книга «Плавучие крепости»

Кроме того, в конце 30-х годов США и Англия всячески препятствовали поставкам в Японию стратегического металла — никеля, и металлургам Страны восходящего солнца пришлось немало помучаться в поисках замены. Наконец, им удалось создать однородную броню с добавками марганца, практически не уступавшую никелевой.

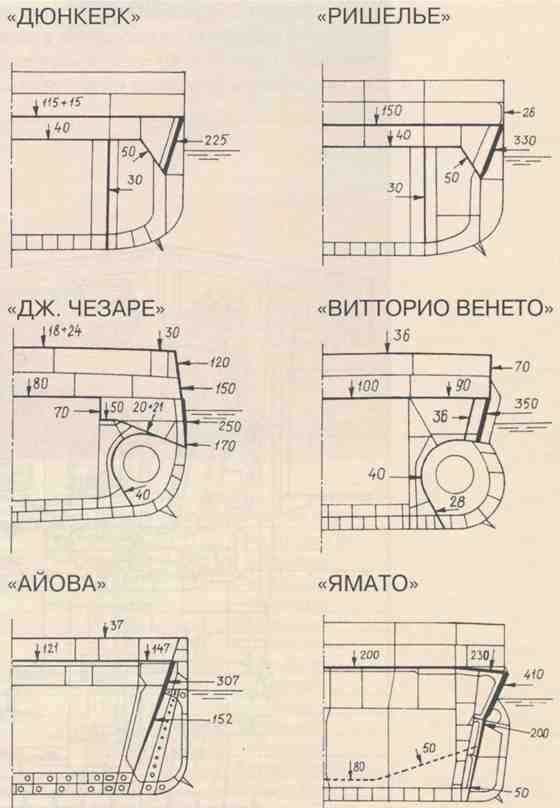

Сечения по миделю линкоров последнего поколения

Цифрами обозначена толщина брони в мм

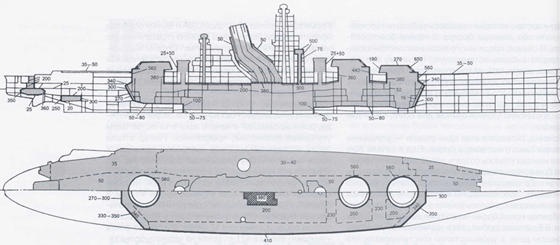

Схема бронирования линкора «Ямато»

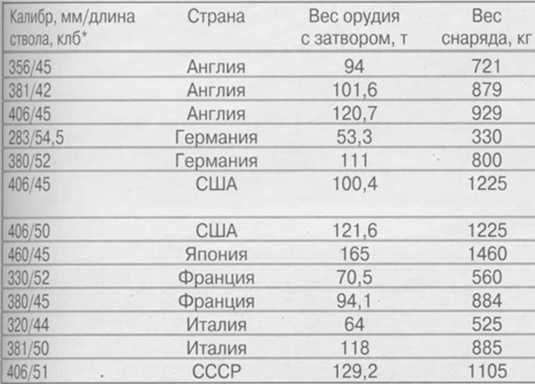

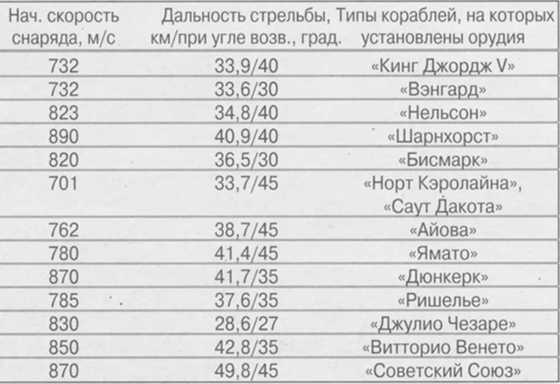

Значительный прогресс наблюдался и в области морской артиллерии. Рост начальной скорости снаряда, доминировавший в начале века в качестве меры улучшения баллистики, прекратился. Разгар ствола после нескольких десятков выстрелов приводил к столь значительному увеличению рассеивания, что терялись все преимущества в бронепробиваемости — орудия просто переставали попадать в цель. Поэтому скорости снаряда во всех странах, кроме Италии и Франции, начали сокращать, одновременно увеличивая вес снаряда. Старт этому процессу дала Россия, создав после Цусимы для 12-дюймовок своего флота «чемодан» весом в 471 кг, почти на четверть более тяжелый, чем стандартный английский или японский. Ну а «венцом творения» здесь стали американские 406-мм снаряды, разработанные перед Второй мировой войной: они превысили по весу свои аналоги 20-х годов почти на треть.

Увеличение дистанций боя заставило обратить особое внимание на форму снаряда. Если в годы Первой мировой войны внешне соответствовала пистолетной пуле, то через два десятка лет снаряды стали похожи на пулю остроносую винтовочную. Заднюю часть снаряда стали делать скошенной, а на головную для улучшения баллистических качеств надевали специальный легкий заостренный щиток, сминавшийся при ударе о преграду. Под ним бронебойные снаряды по-прежнему скрывали тупой «макаровский» наконечник. Улучшение формы позволило при том же весе и начальной скорости снаряда увеличить дальность почти на 10 %. Принципиально же конструкция боеприпасов оставалась прежней. Интересно, что на флоте даже не пытались ввести кумулятивное оружие, казалось бы, решавшее вопрос с броней раз и навсегда. Даже мало и среднекалиберные танковые кумулятивные снаряды формально пробивали до 1 м брони. Однако корабельных артиллеристов не устраивало то, что отверстие при этом часто оказывалось не толще карандаша, и дальше разговоров дело не пошло.

По-прежнему наиболее критической частью снаряда оставался его взрыватель. Расследование, проведенное в Британии после Ютландского боя, ввергло специалистов в состояние шока: от трети до половины английских снарядов при попадании в цель не давали эфективного разрыва! Ко Второй мировой войне англичанам удалось несколько исправить положение, а вот немцы, имевшие в том же Ютланде вполне приличный боезапас, совершили необъяснимый «обратный ход». В боях 1939–1943 годов уже у них свыше 50 % попаданий не давало разрыва. Так что снаряд (или снаряды), погубившие линейный крейсер «Xуд» являются скорее исключением, чем правилом. Из павших в находившийся рядом с ним «Принс оф Уэльс» снарядов нормально сработали только два.

Практически полностью обесценили свою артиллерию японцы, оставив на всех крупных кораблях единственный тип снаряда для боя с надводными целями — бронебойный, снабдив его к тому же взрывателем с огромным замедлением (около 0,1 с). Расчет строился на недолетах, которые на средних дистанциях могли поразить корпус противника ниже броневого пояса, вызвав фатальные последствия. Однако расчет этот на деле ни разу не оправдался, а вот американские конвойные авианосцы и эсминцы в бою в заливе Лейте уцелели, буквально пропустив через себя не взрывавшиеся снаряды в количестве, достаточном для потопления линкора.

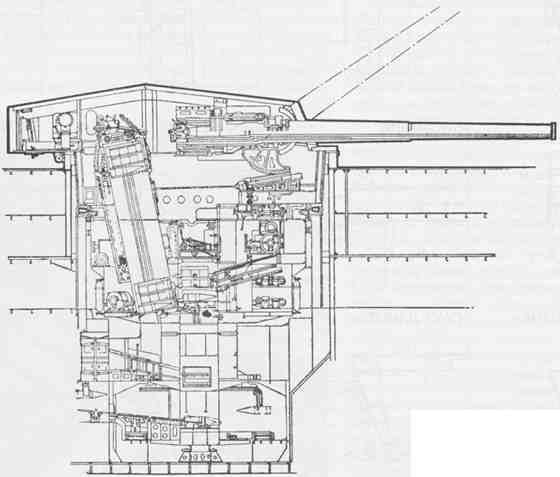

Разрез 381 — мм трехорудийной башенной установки линейного корабля «Витторио Венето»

Впрочем, в ходе Второй мировой войны становилось все более и более ясно, что история почти векового соревнования брони и пушки переходит совершенно в другую плоскость. Все большее значение приобретали не баллистические характеристики орудий и даже не их число, а средства управления огнем. Исключительно совершенные для своего времени вычислительные системы, многочисленные оптические системы для определения дистанции и угла на цель, замененные впоследствии радарами, стали наиболее важными компонентами линейного корабля. Но хорошо защитить хрупкие приборы уже не представлялось возможным, а без них — главная мощь флота становилась малоэфективной. После того как на «Бисмарке» вышла из строя система управлением огнем, он не смог добиться ни одного попадания в британские корабли. На Тихом океане единственное и неопасное попадание торпеды в «Норт Кэролайну» полностью лишило ее «глаз и ушей» просто от сотрясения; американские моряки считали, что при встрече с противником в таком состоянии она не имела бы никаких шансов спастись. Все более увеличивавшееся в числе и объеме электронное оборудование и появление ракетного управляемого оружия оставляли броне и орудиям все меньше и меньше места.

Затвор 406-мм орудия на одном из американских линкоров

Залп главного калибра линкора «Айова»

* Длина ствола в СССР и Германии указывалась полная, от казенного среза до дульного.

В остальных странах измерялась без учета толщины затвора (т. е. от дна затвора до дульного среза).

Линейный крейсер «Гуам» в октябре 1944 г.

В годы Второй мировой войны чуть было не родился новый класс боевых кораблей, представлявший собой промежуточное звено между крейсерами и линкорами. В СССР их именовали тяжелыми крейсерами, в США — большими, в Германии — броненосными, в Голландии — линейными. Проектируемые в разных странах с собственными кораблестроительными школами и предназначенные для решения совершенно различных задач, эти корабли в итоге по своим элементам оказались очень похожими друг на друга. Но опыт войны заставил пересмотреть взгляды на использование военно-морских сил. И из многочисленного семейства суперкрейсеров — строившихся и планировавшихся — в состав флота вошли только два — американские «Аляска» и «Гуам». Впрочем, и те оказались не у дел…