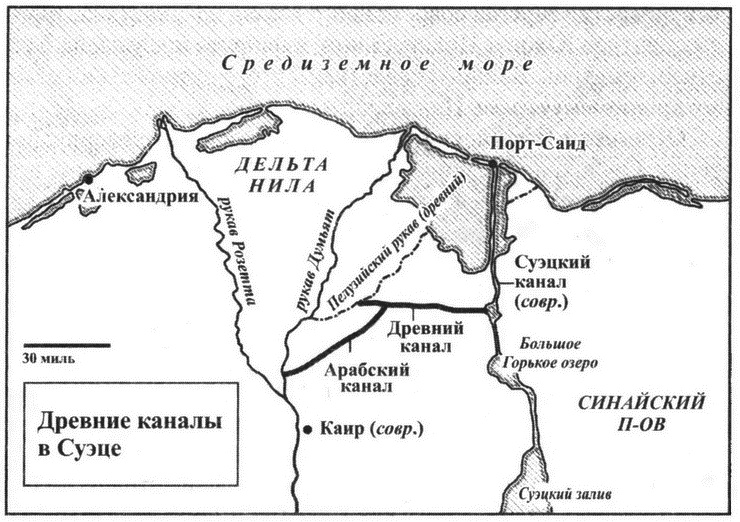

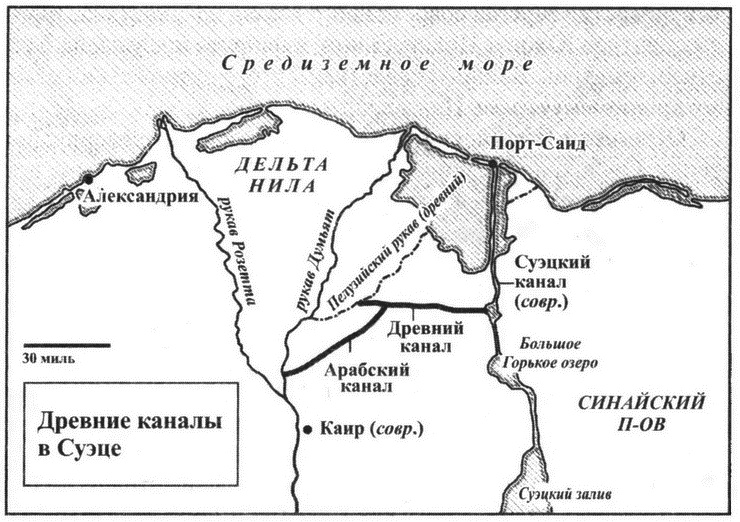

Затем средоточие власти сместилось на восток, в Персию, у которой были свои виды на район Эгейского моря. В поисках альтернативы трудному пути по суше через Геллеспонт Дарий Великий прорыл канал в Суэце, изначально запланированный фараоном Нехо и соединяющий Нил (а значит, и Средиземное море) с Красным морем.

Однако амбиции персов относительно Эгейского моря потерпели крах в начале V века до н. э. в битвах при Марафоне, Саламине и Платеях. На политическую, торговую и военную сцену Средиземноморья вышли греки.

* * *

Хотя независимые греческие и финикийские города-государства активно торговали и основывали колонии в пределах Черного и Средиземного моря (а финикийцы время от времени путешествовали и за пределы Средиземного моря), их основная торговая сфера не выходила ни в океан, ни в глубь континентов. Имперские амбиции афинян вскоре переключились на Пелопоннесскую войну, ослабившую Грецию и расчистившую путь Александру Македонскому к покорению Греции, Египта и Западной Азии в конце IV века до н. э. Захват этих земель привел к эллинизации западного мира и значительно расширил ареал мировой торговли.

Самым долгоживущим наследием Александра стал основанный им город Александрия. В течение столетий он был базой для крайне доходной торговли с Аравией, Индией и Китаем. Империя после смерти Александра в 323 году до н. э. просуществовала недолго. Держава распалась на враждующие государства диадохов. Одним из таких государств стал Египет, возглавляемый Птолемеем, перенявшим морские и торговые традиции предшественников, а также финикийскую технологию судостроения (кедровые дощатые корпуса). Это позволило египтянам стать пионерами мореплавания в Индийском океане и наладить постоянную торговлю с Индией. Однако приоритет отдавался не торговле, а добыче в Эфиопии слонов, «танков древнего мира». Слоны были нужны для борьбы с враждебной Персией Селевкидов, другого государства-наследника империи Александра.

Именно поэтому Птолемей II попытался восстановить затянувшийся илом старый канал Дария, однако особым успехом его старания не увенчались.

Из-за стратегически важного положения Египта между Средиземным морем и Индийским океаном (через Красное море) этот канал мог бы стать идеальным путем снабжения Птолемея слонами. Мечта о мореходном канале через Суэц восходит еще к фараону Нехо (600 г. до н. э.). Проект осложнялся многочисленными проблемами. Обширные земляные работы — прокладка глубокого канала длиной 100-130 км — истощили бы казну даже богатого государства, древнего или современного. Геродот писал, что попытка фараона Нехо привела к смерти более ста двадцати тысяч человек. Хуже всего было то, что западным окончанием канала был Нил. Во время паводка река засоряла канал илом. А когда уровень воды в Ниле падал ниже, чем в Красном море, в него попадала морская вода, делая воду в источниках и ирригационных сооружениях непригодной для питья и полива. Кроме того, существовали опасения (как и сейчас), что враги используют канал, чтобы окружить Египет. Это и было причиной, по которой Нехо не закончил строительство канала.

Но искушение было велико. Успешные попытки строительства каналов были предприняты древними персами, Птолемеями, римлянами и на заре мусульманской империи.

Все каналы (кроме последнего) шли по одному и тому же пути, соединяя самый восточный, Пелузийский рукав дельты Нила через пересохшее русло Вади Тумилат с северным окончанием Большого Горького озера, там, откуда начинается современный Суэцкий канал. Ко временам халифата Пелузийский рукав Нила заилился, что вынудило арабов начать строительство канала от более южного рукава Дельты. В библейские времена Большое Горькое озеро соединялось узким каналом с Суэцким заливом и через него с Красным морем. Более поздние работы по соединению Нила и Большого Горького озера в основном заключались в прочистке и расширении предыдущего канала.

Канал между Большим Горьким озером и Суэцким заливом был неглубоким и узким. При сочетании восточного ветра и отлива он часто пересыхал. Такое сочетание обстоятельств, вероятно, и позволило Моисею провести идущих за ним, как это сказано в легендах. Вскоре после этого вода могла вернуться и залить египтян-преследователей. Эта связь между Большим Горьким озером и Суэцким заливом исчезла около 1000 года н. э. после землетрясения.

Персидский и аббасидский каналы, по-видимому, находились в рабочем состоянии более столетия. Сколько времени функционировали остальные — неизвестно. Даже действующий канал всего лишь служил началом трудного пути в Красное море. Жестокий встречный ветер в северной части моря препятствовал плаванию на север. Кроме того, плавание в любом направлении было чревато смертельно опасными мелями и рифами. Если мореходов не пугали ветер и рифы, то оставались еще и пираты, опасные на всем пути, но особенно — в верхней его части.

Вернемся к Птолемеевым слонам. Слуги царя отлавливали их в сердце Африки, к востоку от Эфиопии. Слонов грузили на борт и отправляли в египетский порт Беренику (две трети пути на север). Затем они переходили пустыню и достигали начала судоходной части Нила (Коптос или Кенополис). Отсюда их снова везли водой более 480 километров до Александрии.

Нил — единственная из великих рек мира, которая течет на север и где круглый год дует северный ветер. Эти обстоятельства позволяют плыть вниз по течению на север и под парусом на юг. Путь через Нил, пустыню, Красное море и Индийский океан составлял «хребет» торговли до открытия парового двигателя. Пар не только освободил моряков от прихотей ветра, но и дал возможность построить новый канал, позволяющий обойти занесенную илом дельту Нила.

После 200 года н. э. торговцы Птолемеева царства расширили район своих интересов на восток до Индии. Столетие спустя отважный капитан Евдокс из Кизика совершил плавание от Египта до Индии вдоль берега через Баб-эль-мандебский пролив. Сперва он держал курс на юг, а потом — к восточному побережью Ормузского пролива, в устье Персидского залива. Затем он достиг берегов современного Ирана и Пакистана, торговых центров Южной Индии. Длина маршрута превышала 8 тысяч километров. Важным следствием этого путешествия стало «открытие» муссонов Индийского океана.

Огромный Индийский океан служит как бы резервуаром тепла. Он сохраняет примерно одинаковую температуру, в то время как Азия нагревается летом и остывает зимой. Так как тепло образует низкое давление, а холод — высокое, то ветры дуют в основном из зон высокого давления в зоны низкого. То есть, летом, как правило, дует южный ветер (юго-западный муссон), а зимой — северный (северо-восточный муссон).

Честь впервые обуздать муссонные ветра выпала Гиппалусу, греку из Египта и, вероятно, штурману Евдокса. Это позволило грекам пересекать Арабское море и покрывать расстояние от Баб-эль-мандебского пролива до Индии в течение нескольких недель. Результатом стало процветание больших этнически разных торговых узлов, таких как Сокотра и порт Малабар. Это были многоязыковые сообщества, в которых смешивались, общались, торговали, ловили удачу и обогащались торговые диаспоры. Жителям Запада (то есть римлянам) на Востоке были интересны шелк, хлопок, специи, драгоценные камни и экзотические животные.