По-си по природе склонны к торговле, они привыкли плавать на больших судах по [Средиземному] морю, и они заходят в Индийский океан до Цейлона, где покупают драгоценные камни… Они также ходят в страну Кун-лун [вероятно, Африка] за золотом. Они также плавают на больших кораблях в Китай прямо в Кантон за шелком и подобным товаром. Жителям нравится убивать скот. Они служат Небесам (Аллаху) и не знают закона Будды.

«По-си» основали торговые диаспоры по всему побережью Китая — большое число мусульманских торговцев, обеспечивавших растущий объем импорта и экспорта. Евреи сопровождали их или следовали по их стопам. Почти одновременно христиане-несторианцы, изгнанные за ересь из Византийской империи, но терпимые среди мусульман как «люди Писания», начали прибывать с запада по суше. Легко увидеть, как отколовшееся христианское движение, отторгнутое дикой нетерпимостью католической церкви, распространялось все дальше на более толерантном Востоке.

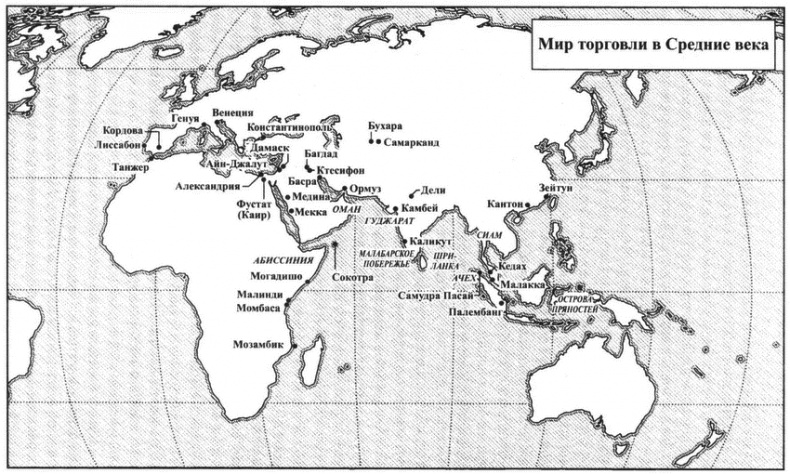

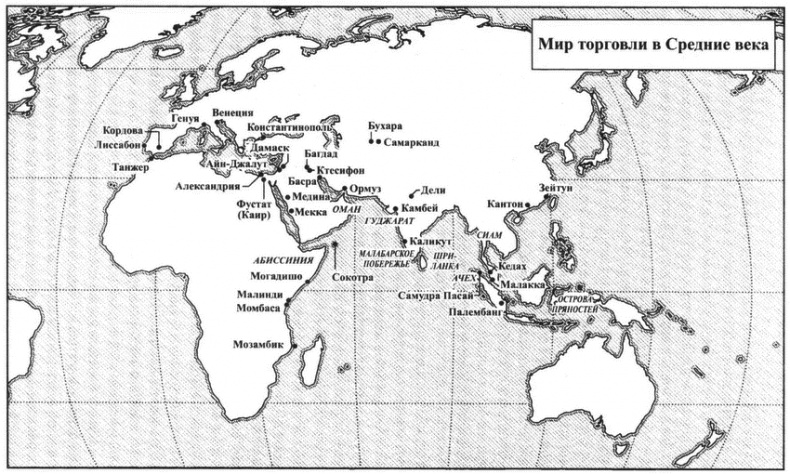

Контакты между Востоком и Западом усилились с победой Аббасидов над Омейядами в 750 году, которая сместила центр ислама от окруженного сушей Дамаска к прибрежному Багдаду, обладавшему выходом к заливу. Один из правителей Аббасидов объяснил: «Это Тигр. Между нами и Китаем нет препятствий. Все, что в море, может прийти к нам».

Старинные записи содержат мало данных о торговле, а свет истории освещает коммерцию между Китаем и исламским миром только изредка найденными рукописями. Одна из самых известных рукописей — арабская «Акбар аль-Син валь-Хинд», «Сообщение о Китае и Индии». Предположительно эта компиляция была написана в середине VIII века несколькими арабскими купцами, в частности неким Сулейманом. В ней повествуется о головокружительном путешествии из Багдада в Кантон, обещающем чудеса и приключения, описанные более чем четыре сотни лет спустя в книге Марко Поло.

«Акбар» описывает погрузку на корабли в Басре и Сирафе, глубоководном порту Персидского залива, последующий месячный переход в муссон из Омана от острова Ормуз до Малабарского побережья Индии, где местный правитель взимал налог в 10-30 динаров с одного судна (приблизительно 800-2400 долларов США в современной валюте). Потом персидские корабли плыли еще один месяц через Бенгальский залив, пополнив запасы продовольствия на полпути на Андаманских островах:

Жители каннибалы. Они черные с курчавыми волосами, у них уродливые лица и глаза и длинные ноги. У каждого пенис почти в локоть (45 см) длиной, и они обнажены… Иногда каннибалы хватали матросов, но они убегали.

Купцы бросили якорь в Юго-Восточной Азии, на побережье Кедах, к северу от Пенанга современной Малайзии, где они выбирали, отправиться ли на юг вокруг Малаккского пролива или переправиться волоком через узкий перешеек полуострова Малайя. Путешествие из Кедаха через Малакку в Индокитай заняло около 20 дней. Из Индокитая в Кантон еще месяц. Хотя «Ак-бар» утверждает, что весь путь от Басры до Кантона длился всего 4 месяца плавания, смена муссонов, а также бюрократические препятствия увеличили время в дороге до более чем года.

Поскольку купцы и капитаны предпочитали плавать в муссоны из своих родных портов и обратно в определенное время в году, отдельные лодки и команды курсировали только по одному участку маршрута год за годом (если им удавалось выжить столь долгий срок). Гуджаратский купец, например, обычно грузил корабль тонким хлопковым платьем и индиго со своей родины, отправлялся с летним муссоном в Малакку, менял товары на шелк, пряности и фарфор и возвращался домой с зимним муссоном. Или он мог отправиться на запад зимой и вернуться летом из Адена с лошадьми и ладаном, или зайти в Малинди на восточно-африканском побережье и вернуться с золотом и рабами. Из-за направления муссонов, определявших возвращение домой, корабли с товарами, которые везли по всему маршруту Багдад — Кантон, заходили по меньшей мере в три различные точки.

Китайцы получили от арабских и персидских купцов «Акбара» медь, слоновую кость, ладан и черепаховый панцирь, тогда как мусульмане в Кантоне грузили золото, жемчуг и, конечно, шелк и парчу. Процесс обмена был утомительным и осуществлялся через монополию правительства. Китайцы шесть месяцев держали товары, привезенные из Багдада в Кантон, на складах, пока «не прибудет следующая группа моряков». 30% товаров поглощал налог на импорт, а потом «все то, что правительство хотело купить, оно покупало по самой высокой цене, и выплачивало деньги сразу, и не причиняло при обмене несправедливостей».

«Акбар» открыл почетную западную традицию рассказов о странствии в Китай, поддержанную позже Марко Поло, ибн-Баттутой и многочисленными последующими путешественниками. В основном безымянные авторы «Акбара» изумлялись размером и утонченностью Поднебесной, в которой было более двух сотен крупных городов, экзотическим образом жизни и развитыми учреждениями: «Все в Китае, будь то бедняки или богачи, молодые или старые, изучают каллиграфию и искусство письма». Тем, кто сейчас имеет отношение к спорам вокруг социального страхования, пригодится описание «Акбаром» китайской системы налогов или пенсий:

Налоги собираются подушно в соответствии с личным имуществом в богатствах и землях. Если у кого-то рождается сын, его имя регистрируется у властей. Когда он достигает 80 лет, налоги с него не взимаются. Ему тогда выплачивают пенсию из казны. Они говорят: «Мы берем у него, когда он молод, и платим ему, когда он стар».

Не все в Китае пришлось по вкусу набожным мусульманам. Особенно не могли они примириться с частым наличием свинины в блюдах и с туалетной бумагой, что серьезно нарушало санитарные заповеди Магомета. В конце они перечислили самые удивительные напитки:

Среди важных статей дохода царя… трава, которую они смешивают с горячей водой и пьют. Ее продают в каждом городе по очень высокой цене. Она называется аль-сакх. Листьев у нее больше, чем у зеленого клевера, и она немного более душистая, и у нее кислый вкус. Они кипятят воду, а потом кидают туда листья. Этим они лечат все.

Запад только что открыл чай — продукт, который почти тысячу лет назад породил собственную торговую империю и умножил мировую потребность в сахаре, рабах и фарфоре.

Спустя примерно век после написания «Акбара» персидский капитан Бурзуг ибн-Шахрияр записал 123 коротких рассказа из первых или вторых рук, от матросов и купцов. Они были названы «Книгой о чудесах Индии» и повествовали о невероятных, ужасающих чудовищах и великанах-людоедах, достойных пера южноамериканских писателей. Там был даже остров женщин, нападающих на потерпевших кораблекрушение мужчин:

На каждого мужчину набросилось сразу около тысячи женщин или еще больше; они потащили путешественников в горы и беспрерывно принуждали их к новым наслаждениям… Люди умирали от истощения один за другим.

И все же повсюду в фантастическом повествовании разбросаны виньетки, бросающие свет на природу средневековой торговли в Индийском океане. Книга дает понять, что страх крушения маячил и перед купцом, и перед матросом. Почти все истории включают минимум одно разбитое судно. Путешествие в Китай настолько преисполнено риска, что история о капитане, совершившем семь плаваний, поражает автора: