До 4 марта, дня инаугурации, веление времени состоит в формировании Южной Конфедерации и установлении принципов свободной торговли. Затем Север, распростертый во прахе, осознает со всей остротой, что за жемчужину они потеряли навеки. Югу не нужна таможня, он достигнет процветания единственно благодаря свободной торговле.

В 1861 году отделение и война потребовали от Севера средств на финансирование армии, а позже — и на пенсии, и на Реконструкцию. Все это требовало миллиардных пошлин на ввоз. Союз, уже убежденный в оппозиции Юга, был готов возвести один из самых высоких тарифных барьеров в мире. Больше полувека после Гражданской войны этот выдающийся барьер защищал американскую индустрию от британского соперничества.

* * *

Насколько дебаты о протекционизме перетряхнули Соединенные Штаты и Европу в начале XIX века, настолько же эта тема прозвучала и в грандиозном падении цен на перевозку. После 1830 года дешевый фрахт создал совершенно новый глобальный рынок для самого важного оптового товара — зерна.

Историк-экономист Поль Берош подсчитал, что в 1830 году пшеницу в Европе продавали в среднем за 95 долларов за тонну, а цена на перевозку одной тонны за 1000 миль составляла 4,62 доллара чрез океан, 28 долларов по реке или каналу и 174 доллара по суше. (Цены указаны в долларах 2007 года.) Богатые новые земли Америки могли производить зерно, грубо говоря, в два раза дешевле, чем в Европе — за 47,50 долларов за тонну. Однако, если принять во внимание цены на транспортировку, хранение и страховку, точка самоокупаемости учитывала бы не более нескольких десятков миль по суше от американских портов.

Эти цифры показывают, что в середине XIX века цены на транспорт были такими высокими, что зерно и другой сыпучий товар из Америки не могли соперничать с Европой. Другими словами, цены на наземные перевозки были столь высоки, что взимаемые за товары пошлины не имели значения.

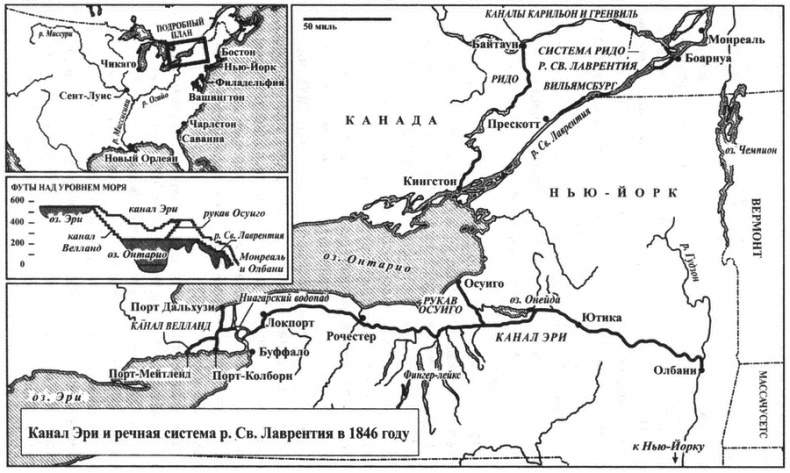

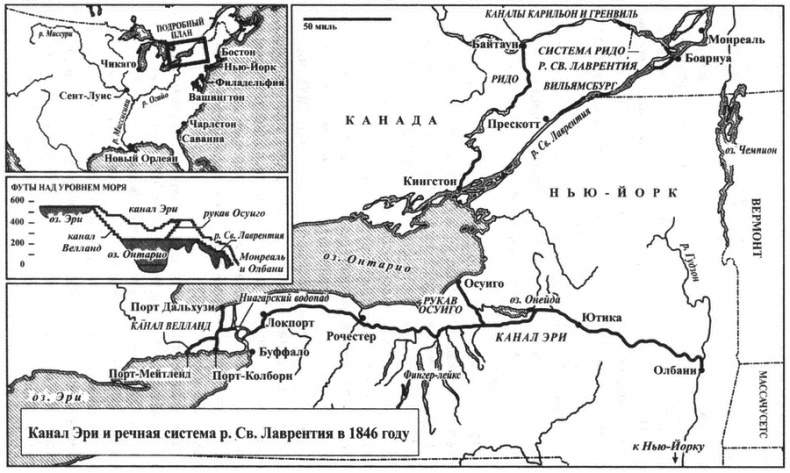

Ни Миссисипи, ни Великие озера не обладали достаточно дешевой или эффективной системой транспортных путей. Решением проблемы мог стать канал Эри, длиной 364 мили, который прорезал неосвоенные леса к югу от Ниагарского водопада к реке Гудзон в Олбани, пересекая по пути возвышенность в несколько сот футов.

По открытому в 1825 году каналу проходили на восток 185 000 тонн груза ежегодно. Движение по водному пути вскоре так возросло, что канал пришлось расширить и ограничить к нему доступ. В 1845 году по нему транспортировали миллион тонн грузов. В 1852-м — 2 миллиона. А в 1880-м, на пике его популярности, — 4,6 миллиона тонн. Успех канала Эри ознаменовал бум каналов Америки, общая протяженность которых к 1840 году составляла 3326 миль.

Историки давно удивляются, что перевозки по каналу Эри продолжали возрастать в течение 55 лет, несмотря на конкуренцию со стороны железных дорог.

Тоннаж транспортируемого через канал груза рос так стремительно благодаря паровозу. До железных дорог канал страдал от тех же недостатков, что и морское сообщение: из-за астрономической стоимости сухопутных перевозок груз зерна, выращенный за 20-30 миль от порта, был так же недосягаем, как и доставляемый с Луны. Примитивные технологии пара и железа середины XIX века не были способны доставить зерно в порты и перевезти его через океан. Потребовались более прогрессивные металлургические технологии, чтобы сделать возможной новую систему доставки грузов по суше.

Основным стопором были механические свойства железа. Кованые железные рельсы были слишком мягкими для тяжелых вагонов и быстро изнашивались. Паровые котлы из железа были недостаточно прочными, чтобы выдерживать высокое давление.

Для рельсов и котлов требовалась твердая, прочная, гибкая сталь, но пока Анри Бессемер не изобрел в 1850-х свой процесс продувки, это было слишком дорого. После улучшения бессемеровского процесса Чарльзом Уильямом Сименсом и Пьером Мартеном цена на сталь упала всего до нескольких фунтов за тонну, то есть примерно в 10 раз.

Переход от чугуна к более прочной и гибкой стали для котлов и поршней открывал путь для более совершенных двигателей и, самое важное, для более высокого давления и эффективности топлива. Однако всякие улучшения обычно создают новые проблемы: деревянные корпуса не выносили нагрузок новых двигателей. Стальные платформы позволяли использовать более крепкие и легкие корпуса, а стальные лопасти и валы лучше переносили высокую скорость вращения, чем железные. Место триумфа пара переместилось на океан.

Победа пара в открытом море далась не легко. В то самое время, когда конструкции новых стальных двигателей и корпусов позволили создавать океанские пароходы, радикальные изменения произошли и в области конструкции парусников и деревянных корпусов, особенно описанных в 11 главе клиперов. Потребность парохода в дозаправке означала, что чем длиннее маршрут, тем менее конкурентоспособным становился пар. В конце XIX века конструкция «квинтэссенции клипера», воплощенная в «Катти Сарк», позволяла развивать скорость более 15 узлов и доминировала на дальних маршрутах.

В «ревущих сороковых» хорошо снаряженный клипер мог развить до 20 узлов — с такой скоростью не мог тогда сравниться ни один пароход.

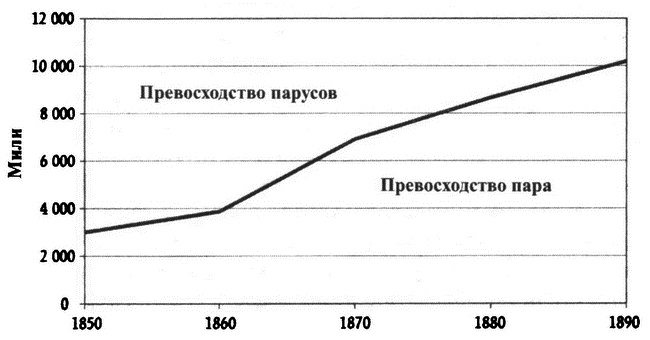

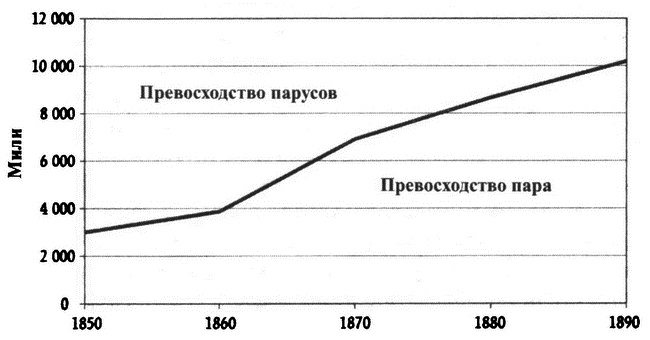

Историки-экономисты подсчитали, как падала грузоподъемность пароходов (тоннаж, не занятый углем, и поэтому свободный для груза) вместе с расстоянием, что показано на схеме 12-1. При грузовместимости ниже примерно 75% (то есть при использовании более четверти пространства для угля) пар не мог соперничать с парусами. В течение XIX века эта граница «пар — парус» постепенно смещалась, поскольку более совершенные двигатели потребляли все меньше топлива. В 1850 году пар проигрывал ветру на дистанции 3000 миль, но к 1890 году граница сдвинулась до 10 000 миль. Эпическая борьба между паром и парусами почти полностью завершилась к концу века. К началу XX века паровые машины стали экономически выгодными даже на самых продолжительных океанских маршрутах.

[82]

Рис. 12-1. Точка рентабельности в соревновании пар-парус

Металлические пароходы обладали и другими недостатками. Цена парохода была примерно на 50% больше, чем у деревянного судна того же размера, и требовала в два раза большей команды. Пароходные компании тратили огромные средства на чистку железных днищ, поскольку те быстро обрастали ракушками и водорослями. (Медь эффективней справлялась с этой напастью. Тонкий слой меди несложно было приделать и к корпусу парохода, но взаимодействие металлов приводило к разрушению стального корпуса.) Если докеры или морские чиновники не были уверены, ожидать ли им парусное или паровое судно, то все сомнения развеивались, едва корабль показывался на горизонте. Джозеф Конрад писал: