— Что, не нравится рожа? — Он снова погладил себя по лицу — по челюстям, пятнистым и бородавчатым, по носу-плошке. — То есть вас от нее тошнит?

Женщина посмотрела на него, и сердце у нее растаяло. Под этим трепом у горбатого таракана имелась душа, и он просто так себя ведет, потому что с детства его била смертным боем неуверенность, решила она. Такое она понимала.

— Нет, — ответила она, и сердце ее затопилось растаявшими батончиками «Херши». — Я думаю, судить о человеке нужно по тому, что у него внутри.

— Ну вот и славно, — сказал Буковски, — Тогда пошли поебемся.

Все это наблюдала Линда Кинг, поэтесса, которую представили как «Буковски с пиздой». По ее собственному признанию, она была Лили во многих колонках и рассказах Хэнка. И вовсе не походила на санта-крусскую тусовшицу — скорее зрелая такая женщина. Когда смотришь на нее, в пальцах и груди теплеет.

Вечеринка длилась до трех ночи. Буковски наконец уговорили уйти, после того как он попробовал разбить подвесную люстру и весь пол усыпало осколками, а ноги прилипали к линолеуму из-за бухла, что он разлил. Когда толпа стала редеть, люди запереживали, с кем они проведут ночь, — и, куда ни кинь взгляд, мужчины переходили от одних отчаянных уговоров к другим. Очень старомодная была вечеринка.

Наутро в восемь меня разбудили пять-шесть звонков телефона. Одна из женщин, что меня пригласили к себе, сняла трубку — звонил ее приятель. Я видел только светлые волосы и клок белой ночнушки. Приятель звонил откуда-то по межгороду — ему хотелось, чтоб она приехала к нему на праздники. Она отговаривалась. Все авиарейсы переполнены. У нее нет денег, и ей не хочется занимать. Да, она по нему тоже скучает.

Я смотрел ей в затылок и раздумывал, какое же у нее лицо. Потом оглядел комнату. Сосновые или кедровые панели. Карсон чистит зубы в ванной, а в сотне ярдов виден и слышен прибой. Женщина рассказывала своему приятелю в трубке про вчерашние чтения.

— Все так по-американски, — вздыхала она. — Просто невероятно — все эти американские поэты болтали про Америку.

Уильям Чилдресс

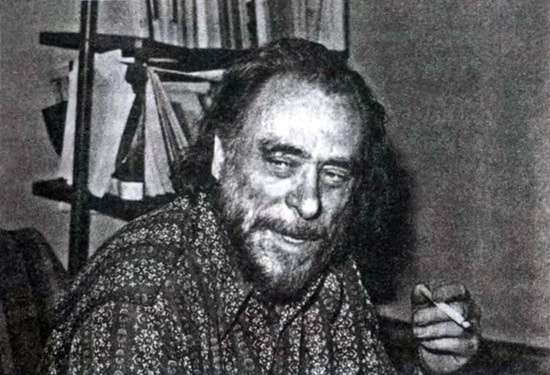

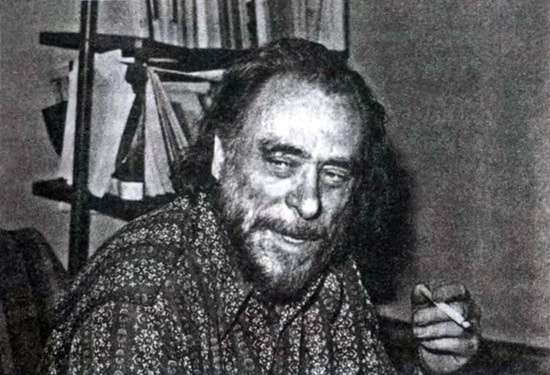

Чарльз Буковски. 1974

«Charles Bukowski», William Childress, Poetry Now, 1974, Vol. 1, No. 6, pp. 1, 19, 21.

— Меситься начинали в десять утра в субботу, и на закате мы еще дрались. Ну, пытались. Руки так уставали, что мы их поднять не могли. Мы все уже были в крови и синяках, а сдаться можно было, только если тебя вырубали намертво, но мы знали, что даже тогда нас будут пинать, поэтому дрались, будто какие-то оголтелые римляне: сколько держались на ногах. Родители сидели на своих лос-анджелесских трущобных крылечках и смотрели, отупев от недоедания и Депрессии. Наверное, прикидывали, что, если мы друг друга поубиваем, одним голодным ртом станет меньше.

Рассказывает Чарльз Буковски. Сидит на увечной тахте в тихом пригороде Лос-Анджелеса, в одной ручище — банка эля «Баллантайн».

— Зеленая смерть, — говорит он, с удовлетворением вдыхая варево.

Буковски — большой человек: неуклюже сложен, почти что бык, ростом футов шести. Родился в Андернахе, Германия, 16 августа 1920 года — ему пятьдесят четыре. Плечи у него ссутулились с годами, но по-прежнему крепки. Он весит двести двадцать фунтов, и, может, двадцать из них — его слегка отвислое пузо. Остальное смотрится крепко — и опасно.

В чертах его есть что-то волчье — от макушки до подбородка лицо обрамлено длинными выцветающими каштановыми волосами. Само лицо изрыто оспинами и ямами тысячи шрамов от пьяных потасовок. Лицо длинное, а лоб широк и высок. Ярко-зеленые глаза выглядывают из-под густых бровей. Даже когда он дружелюбен, глаза его, глядя на тебя, как-то леденеют.

Буковски — гений поэзии, однако больше всего признания ему, вероятно, принес кураж — по крайней мере все его знакомые говорят о его тяге к дракам.

— Он поистине великий поэт, — говорит его давний друг Гарольд Норзе

[75].— Но он всегда лезет в драку. Держаться рядом с ним подолгу — кликать беду на свою голову.

— Я не боксер, — объясняет Буковски, поднося ко рту пивную банку. — Я просто драчун. По крайней мере был. Теперь я слишком старый. Однажды надел перчатки против профессионала. Мы немного с ним потанцевали, и мне повезло, я его жестко двинул слева. Сшиб наземь. После нокдауна он встал и давай меня обрабатывать, как пиранья какая. Когда закончил, я больше напоминал кусок свежей говяжьей вырезки… Во время Депрессии, когда был подростком, я как бы привык к потасовкам. На дне Л.-А. тогда царил бардак, выживали только крутые. Я был здоровый, крутой пацан, кость крепкая. Мне удалось. Беда в том, что мне это нравилось. Нравилось столкновение костяшек с зубами, та великолепная молния, что разламывается в мозгу, когда кто-то тебе засаживает вчистую, — и ты должен постараться и встряхнуться, и снова накинуться, и двинуть ему, пока он тебя не прикончил… Но больше, чем в детстве, я дрался уже взрослым, бродя по барам. Жизнь дома подготовила меня к грубости улицы. Я был единственным ребенком, а единственных детей часто балуют и портят. Не мой случай, малыш. Я рос на пинках и подзатыльниках.

Он родился у немецкой фройляйн и солдата оккупационных войск и Америку впервые увидел в два года. Его отец стал в Лос-Анджелесе молочником, затем сторожем в музее и, по словам Буковски, «…всегда свою проклятую работу тащил домой».

— До сего дня я боюсь восьмичасовых рабочих дней. Я тогда схожу с ума. Они прикончили слишком многих, и моего старика заодно. Насмотревшись, как он неумолчно болтает о своей работе, как она медленно его убивает, я вылечился от всякого желания эдак устраиваться. Пишущая машинка — вот моя работа.

Жизнь дома текла без любви.

— Старик мой был бесчувственной скотиной. Мы были полными противоположностями, и часто он меня вообще не замечал: ему было все равно, есть я или нет. Любил ли он меня? Черт, да он и слова такого не знал. Если ему взбредало в голову, он меня ловил и вышибал из меня дух, а моя милая старушка-мамочка его науськивала. Не знаю, может, это и помогло мне в смысле дисциплины, что ли, — выйти один на один с жизнью вообще без любви. В общем, хороший, военный такой подход. Если выживешь — будешь спартанцем.

Он смотрит на банку зеленого эля, мрачный и задумчивый, густые брови насуплены. Отвернулся от меня.

Комната, где мы сидим, выглядит жилой, однако незапущенной. Изобилие книг и журналов. Я замечаю гантели в углу, спрашиваю Буковски, поднимает ли он тяжести.

— Поднимаю? — Он криво ухмыляется. — Черт, да я иногда ими швыряюсь. В стене одной квартиры как-то пробил огромную дыру — мне показалось, она квартиру украсила, но хозяин со мной не согласился. Не знаю, отдаете ли вы себе отчет, но из двадцатифунтового блина от штанги получается отличный диск, если ты пьян и охота что-нибудь метнуть.