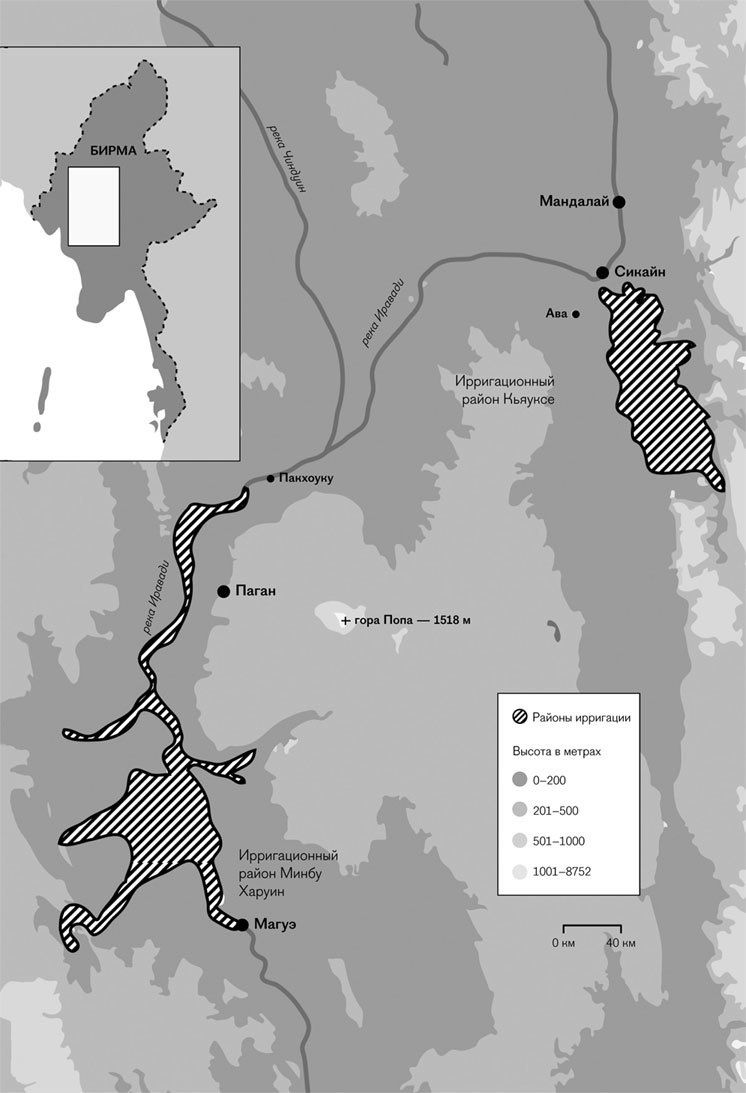

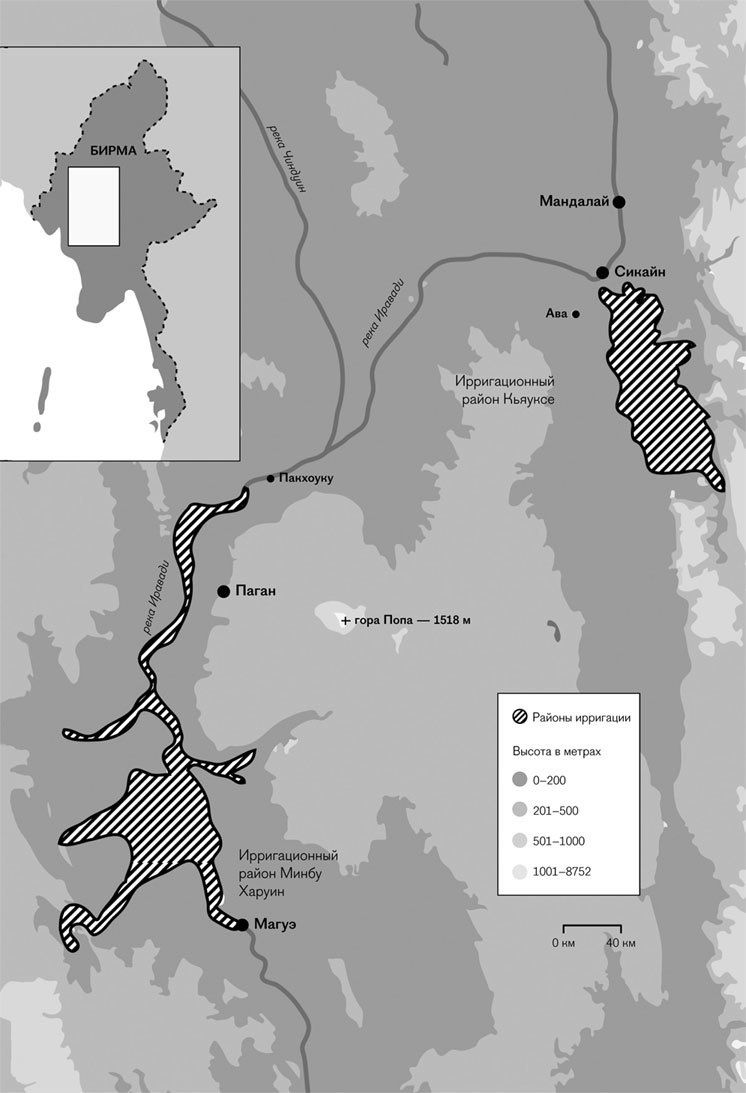

Карта 6. Две основные зоны ирригации — Минбу Харуин и Кьяуксе — были рисовой корзиной доколониальных государств Верхней Бирмы. Ирригационные работы в Минбу Харуине в значительной степени предопределили расцвет королевства Паган в IX веке н. э. Эти два рисовых центра сформировали ресурс рабочей силы и запасы зерна, необходимые для становления государства и его неизбежного спутника — войны. Слово к’а уш’п (эо[с), часто транслитерируемое как khruin, означает «район» и имеет дополнительное значение огороженного стеной города, как в случае с известным выражением «девять к’а уш’п», составляющих классический город Кьяуксе; в значительной степени это слово эквивалентно понятию из шанского языка main (ее:), или же тайскому тиапд. За пределами этих зон, на равнине, располагались богарные пахотные земли, однако урожаи здесь не были столь же предсказуемы и щедры, как на орошаемых землях. На северном выступе Пегу-Йома, горе Попа и расходящихся от нее высоких холмах население и земледелие еще более рассеяны, а потому и население, и продукцию было сложно захватить.

Карта 6. Ирригационные работы в Минбу Харуине (K’a yaί) и Кьяуксе

Цветная карта, построенная по критерию сопротивления ландшафта, также позволит приблизительно оценить параметры культурной и торговой, но не политической интеграции. Там, где растекание красной краски встречает наименьшие препятствия, вдоль берегов рек и по равнинам, больше вероятность встретить схожие религиозные практики, диалекты и социальную организацию. Резкие культурные и религиозные различия скорее всего проявятся там, где наблюдается внезапный рост сопротивления ландшафта, как в случае с горным хребтом. Если бы карта могла показать, как замедленная киносъемка, масштабы перемещения людей и товаров в пространстве и относительную легкость передвижений, мы могли бы уверенно оценить вероятность социальной и культурной интеграции

[119].

Наша метафорическая карта, как и любая другая, выдвигает на первый план приоритетные для нас взаимосвязи, но оставляет без внимания все остальные. В этом смысле она, например, не позволяет оценить сопротивление ландшафта, за которое отвечают болота, топи, малярийные районы, мангровые побережья и густые заросли. Другая опасность связана с «горшком краски» в центре государства. Он абсолютно гипотетичен и олицетворяет возможный диапазон влияния сильного и амбициозного государственного центра в самых благоприятных условиях. Очень немногим государствам удалось хотя бы частично реализовать подобную степень контроля над своими перифериями.

Ни один из государственных центров, независимо от своего размера, не смог полностью подчинить себе территорию. Каждый из них существовал лишь как один из целой плеяды то набирающих силу, то ослабевающих соперников. До начала колониальной эпохи и юридического закрепления современного территориального устройства государства, существенно упростивших восприятие пространства, было почти невозможно оценить даже количество государственных центров, бывших по большей части карликовыми. Лич нисколько не драматизировал ситуацию, когда отметил, что «практически каждый значительный по размерам город в „Бирме“ претендует на то, что когда-то в историческом прошлом он был столицей „королевства“, заявляемые границы которого и слишком претенциозны, и неправдоподобны»

[120].

Как же нам, вновь схематично, отобразить эту множественность государственных центров? Один из возможных вариантов — призвать на помощь санскритский термин «мандала» (mandala — «круг царей»), широко встречающийся в Юго-Восточной Азии, где власть правителя, нередко претендующего на божественное происхождение, распространялась из царского двора на рисовой равнине на все окружающие ее территории. Теоретически ему подчинялись все мелкие царьки и вожди, признавшие его притязания на духовную и светскую власть. Анахроничный образ лампы с разным уровнем яркости свечения как метафорическая оценка харизматичности и власти правителя, впервые предложенный Венедиктом Андерсоном, улавливает две принципиальные характеристики политических центров, устроенных по образцу мандал

[121]. Их свет меркнет, отражая постепенное ослабление духовной и светской власти по мере удаления от центра, и это рассеянное свечение не допускает применения по отношению к подобным политическим образованиям современных трактовок государства как «прочных» границ, внутри которых можно говорить о стопроцентном доминировании верховной власти, полностью утрачивающей свою силу за их пределами.

На рисунке 1 я попытался обозначить некоторые поразительные сложности, с которыми сталкивается верховная власть в плюральной системе мандал. Для этого я изобразил несколько мандал (negara, muang, main, k’a yain) в виде неподвижных колец, в центре которых сконцентрирована власть, постепенно сходящая на нет по мере продвижения к внешней периферии. Подобная схема требует от нас пересмотра идеи глобального влияния ландшафта. Фактически мы представляем себе равнину плоской, как блин. Бирманские власти в XVII веке тоже исходили из подобного упрощения, моделируя административную организацию территории: провинция виделась им как окружность с радиусом контроля в сотню тьянгов (один тьянг равен 3,25 километра), большой город — с радиусом в десять тьянгов, средний город — в пять тьянгов, деревня — в два с половиной тьянга

[122]. Читатель может себе представить, как географические особенности, например болото или гористая местность, нарушали правильность этих окружностей или как судоходная река могла расширить их радиус у водного пути. Еще более важно, что неподвижное изображение пространства совершенно не учитывает радикальную нестабильность системы во времени, тот факт, что «центры духовной власти и политического господства бесконечно сменялись»

[123]. Поэтому читателю следует представлять их, скорее, как источники света, который сначала ярок, потом ослабевает и со временем затухает, в то время как новые источники света, центры силы, внезапно возникают и светят куда ярче.