Чохов и другие мастера, среди которых было 6 его учеников (Василий Андреев, Дружина Богданов, Богдан Молчанов, Никита Павлов, Никита Провотворов, Дружина Романов) работали на новом Пушечном литейном дворе, построенном в 1547 г. в Москве. Именно здесь было начато производство «великих» пушек, прославивших имена их создателей. Артиллерийские орудия создавались также в Устюжне Железнопольской, Новгороде, Пскове, Вологде, Великом Устюге, с XVII в. в Туле. В XVII в., по неполным данным, литьем пушек занималось 126 мастеров.

По своим характеристикам русские орудия XV–XVII вв. можно разделить на 5 основных типов:

1. Пищали — обобщенное название артиллерийских орудий, предназначенных для настильной стрельбы по живой силе и оборонительным укреплениям противника. В качестве снарядов к ним использовались не только сплошные ядра (весом до 40 кг.), но и каменный и металлический «дроб». Среди пищалей были большие орудия и малокалиберные «волконеи» (фальконеты).

2. Верховые пушки (мортиры) — короткоствольные артиллерийские орудия крупного калибра с навесной траекторией стрельбы, предназначавшиеся для разрушения крепостных сооружений и зданий, находящихся за городской стеной. В качестве снарядов к ним использовались каменные ядра.

3. Тюфяки — небольшие артиллерийские орудия, предназначенные для стрельбы металлическим и каменным дробом по живой силе противника. Сведения об их изготовлении относятся даже к началу XVII в. В этот период в арсеналах русских городов встречались тюфяки на лафетах. Так, в Старице в 1678 г. находилась «пушка тюфяк железной в станку окован железом на колесах». В некоторых крепостях вся артиллерия состояла из орудий этого типа и затинных пищалей. В описании Борисова Городка 1666 г. упоминаются стоявшие «в воротех 3 тюфяка медные дробовики».

4. «Сороки» и «органы» — малокалиберные многоствольные орудия залпового огня.

5. Затинные пищали — малокалиберные орудия, предназначенные для настильной прицельной стрельбы большими свинцовыми пулями. Имелось два типа затинных пищалей, различавшихся по способу крепления ствола. В первом случае пищаль помещалась в специальный станок. Орудия, устроенные подобным образом, упоминаются в описании псковского и торопецкого «наряда» 1678 г. (в Пскове было «147 пищалей затинных в станках», а в Торопце — 20 таких орудий). Во втором случае ствол закреплялся в ложе, наподобие ружья. Отличительной особенностью затинных пищалей второго типа являлось наличие «гака» — упора, цеплявшегося при стрельбе за крепостную стену или любой выступ для уменьшения отдачи. Отсюда происходит второе название затинной пищали — «гаковница».

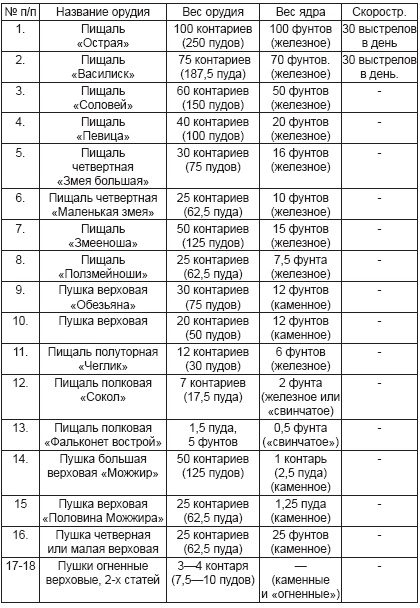

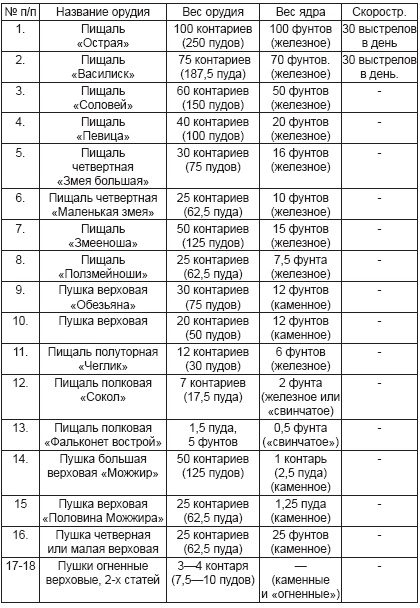

В начале XVII в. в нашей стране делается попытка ввести первую классификацию артиллерийских орудий по их весу и весу снаряда. Создателем ее стал Онисим Михайлов, предложивший в своем «Уставе» разделить русские пищали и верховые пушки на несколько основных типов. Их характеристики представлены в следующей таблице:

Составитель «Устава», рекомендовавший ввести 18 типов орудий, безусловно, использовал опыт европейской артиллерии. В Испании при Карле V было введено 7 образцов орудий, во Франции — 6 (до 1650 г. в этой стране не было мортир), в Нидерландах — 4 основных калибра. Впрочем и в Европе тенденция к сокращению основных типов орудий не всегда выдерживалась. В XVII в. в Испании их было уже 50, с 20 различными калибрами.

В России первый шаг к унификации артиллерийских орудий и боеприпасов к ним был сделан в середине XVI в., когда при изготовлении их стали использоваться определенные шаблоны («кружала»).

Сохранился интересный перечень пушек и пищалей, находившихся при армии Ивана Грозного во время его похода в Ливонию в 1577 г. В этой кампании русский стенобитный и полковой «наряд» насчитывал 21 пушку и 36 пищалей, в том числе знаменитые чоховские «Инрог» (отлитая в этом же 1577 г., по-видимому, специально для Ливонского похода), «Аспид» и «Лисица». В разрядной записи не только названы все пушки и мортиры, но и сообщены их основные характеристики (вес ядра). Благодаря этому можно установить, что для некоторых типов орудий — «верхних пушек Якобовых», «полуторных» и «скорострельных» использовались единообразные по весу снаряды. Приведем весь список целиком:

«Да в тот же поход пометил государь наряду: пищаль «Орел» — ядро потретья пуда (2,5 пуда. — В. В.) и пищаль «Инрог» — ядро семьдесят гривенок (28,6 кг.), пищаль «Медведь» — ядро пуд, пищаль «Волк» — ядро пуд, пищаль «Соловей московской» — ядро пуд, пищаль «Аспид» — ядро 30 гривенок (12,3 кг), две пищали «Девки» — ядро по 20 гривенок (8,2 кг.), две пищали «Чеглик» да «Ястробец» — ядро по 15 гривенок (6,1 кг), две пищали «Кобец» да «Дермблик» ядро по 12 гривенок (4,9 кг.), две пищали «Собака» да «Лисица» — ядро по 10 гривенок (4 кг.), деветнадцеть пищалей полуторных — ядро по 6 гривенок (2,4 кг.), две пищали скорострелных с медеными ядры по гривенке (409 г.), пушка «Павлин» — ядро 13 пуд, пушка «Кольчатая» — ядро 7 пуд, пушка «Ушатая», которая цела, ядро 6 пуд, пушка «Кольчатая» новая — ядро 6 пуд, пушка «Кольчатая» старая — ядро 6 пуд, пушка «кольчатая» другая старая — ядро 6 пуд, четыре пушки верхних «Якобовых» — ядро по 6 пуд, пушка «Вильянская» ядро 4 пуда, восмь пушок «Олександровских» — ядро по пуду с четь».

Для обслуживания этого великого «наряда» помимо артиллеристов (пушкарей и пищальников) было выделено 8600 пеших и 4124 конных посошных людей (всего 12 724 человека). В годы Смоленской войны 1632–1634 г. для доставки одной пищали «Инрог» понадобилось 64 подводы, еще 10 подвод требовалось под «стан с колесы» этой великой пушки.

Неудивительно, что поход 1577 г. стал одним из самых удачных русских походов, когда были захвачены почти все города и замки Ливонии, кроме Риги и Ревеля.

В середине XVI в. русские мастера создали первые образцы артиллерийских систем залпового огня — многоствольные орудия, известные по документам того времени под названием «сорок» и «органов». Первые «сороки» появились, по-видимому, в середине XVI в., так как «сороковой» порох упоминается уже в 1555 г. Среди пушек Ермака в его знаменитом походе в Сибирь было одно такое орудие, имевшее семь стволов, калибром 18 мм (0,7 д). Стволы были соединены общим железным желобком, в который засыпался порох для воспламенения зарядов и производства одновременных выстрелов. Перевозили «сороку» Ермака на двухколесном небольшом стане. Из описания не дошедших до нас «сорок» видно, что характеристики их сильно разнились. На них устанавливалось от трех до десяти стволов, столько, сколько хотел мастер. Другой образец многоствольного оружия — «орган» — изготовляли, закрепляя на вращающемся барабане 4–6 рядов мортирок, калибром ок. 61 мм, по 4–5, а иногда и по 13 стволов в каждом ряду. По-видимому, орудием залпового огня была не дошедшая до наших дней «Стоствольная пушка», изготовленная в 1588 г. Андреем Чоховым. Описание «Стоствольной пушки» сделал участник польской интервенции в Московском государстве начала XVII в. С. Маскевич. Он видел ее «против ворот, ведущих к живому (устроенному на плавучих опорах. — В. В.) мосту» через Москва-реку. Пушка поразила автора, и он подробно описал ее, выделив из «бесчисленного множества» орудий, стоявших «на башнях, на стенах, при воротах и на земле» по всей протяженности Китай-города: «Там, между прочим, я видел одно орудие, которое заряжается сотнею пуль и столько же дает выстрелов; оно так высоко, что мне будет по плечо, а пули его с гусиные яйца». А. П. Лебедянская обнаружила упоминание об осмотре пушки в 1640 г. московскими пушкарями, отметившими наличие у орудия серьезных повреждений.