Двигались войска с такой скоростью, чтобы колонна не растягивалась и отряды в случае необходимости могли сгруппироваться для боя. Порядок движения должен был сохраняться неукоснительно. Если неприятель был близко, войска двигались в боевом порядке.

Нормальный дневной переход (justumiter) равнялся приблизительно 30 км и продолжался около семи часов. Если войска шли форсированным маршем (magna itinera и maxima itinera), он мог достигать 50 км и более. Так, например, во время экспедиции против галльского племени лузитанов войска Гальбы (68–69 гг.) однажды преодолели более 90 км.

Обоз

Армия во все времена сопровождалась большим обозом, бывшим не только сильным искушением для врага, но и неизбежной обузой для собственного войска. После реформы Мария обоз римской армии значительно сократился. Этого удалось достичь за счет того, что поклажа каждого легионера весьма возросла. Отныне каждый легионер нес на себе не только все свое оружие, но и строго определенный набор предметов снаряжения. Причем часть этого набора предметов относилась к хозяйству подразделения и распределялась между всеми солдатами этого подразделения. Вес груза, переносимого легионером, составлял примерно 23 кг. Нагруженные всем этим скарбом легионеры получили ироническое прозвище «mulus Marianus» — мулы Мария. Зато, сократив размер обоза, Марий сделал армию более маневренной.

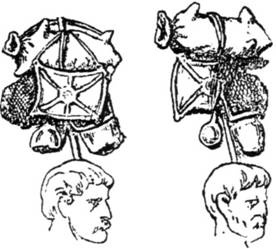

Кладь (sarcinae) переносили на деревянном шесте (furca), оканчивающемся своего рода рогаткой. Основными предметами, входившими в багаж легионера, являлись: просторный плащ (sagum), личные вещи, уложенные в кожаный мешок, а также топор, веревки, кожаные ремни, корзина. К этому набору следует прибавить еще трехдневный запас пищи (cibaria): немолотое зерно, вяленое мясо, а также разную утварь (vasa), посуду для варки пищи и колья (vallus) для укрепления лагеря, кандалы для пленных, серпы и цепи. В тех краях, где снабжение армии было затруднено, запас провизии мог рассчитываться на 15 дней и более. Во фляги, для лучшего утоления жажды, наливали специальный напиток, называемый posca — смесь воды и уксуса.

Шест с поклажей помещался на левом плече, в правой руке легионер нес пилумы. На боку был подвешен шит, покрытый тканым или кожаным чехлом.

Способ переноса поклажи (carcina)

Более тяжелые предметы везли в обозе (impedimenta). Этот груз был уложен на повозки и навьючен на ослов, иногда на верблюдов. Отвечали за груз обозные служители (calones). Обоз перевозил запасное оружие, провиант, палатки (papilio), осадные машины и кухонные принадлежности, в том числе камни жерновов, так как зерно никогда не мололи заранее, чтобы оно сохранялось как можно дольше.

При отступлении обоз, конечно же, шел впереди с частью войска, а основные силы следовали за ним. Во время отступления от Иерусалима (66 г.), желая ускорить движение армии, Цестий Галл приказал уничтожить обозы. По его приказу были убиты мулы и другие вьючные животные, кроме тех, что перевозили осадные машины. Тем не менее впоследствии они были захвачены иудеями.

Перед сражением багаж и обоз помещали в одном месте и для прикрытия оставлялся отряд. Если же войско выступало в битву из лагеря, то поклажу и обоз оставляли в нем.

Римский военный лагерь

Иосиф Флавий писал: «…внезапным нападением неприятель не может иметь успех, ибо, вступая в страну неприятеля, они (римляне) избегают всякого столкновения с ним до тех пор, пока не устраивают себе укрепленного лагеря». В походе римляне делали это каждый вечер. Независимо от погоды, удаленности от врага, усталости легионеры должны были разбивать укрепленный лагерь (castra aestiva). Поэтому расстояния переходов часто обозначались просто числом лагерей. Благодаря этому неукоснительно соблюдаемому обычаю армия получала возможность нормального отдыха в укрепленном и охраняемом месте.

Строительство походного лагеря, как и все в жизни римского легионера, было продумано и подчинено строгому порядку. К концу дневного перехода вперед высылалась группа разведчиков для выбора места ночевки. Наиболее подходящими для лагеря считались места легкие для защиты (чаще всего на склоне холма), с одной или нескольких сторон прикрытые естественными преградами, близкие к источникам воды, с минимальной растительностью, но вблизи от леса и фуража. Выбрав место, начальник группы, как правило трибун, втыкал белый флаг там, где должна быть расположена палатка командующего (praetorium) в центре будущего лагеря.

По отношению к этой точке определялись все остальные части лагеря, помечаемые большими цветными флагами.

К моменту прибытия основной массы войск местность уже была размечена. Солдаты, оставив свои доспехи и оружие, но со щитами, отправлялись на линию лагерных укреплений (munitio). Часто доспехи и оружие не снимали и работали вооруженными. По периметру лагеря вырывался ров (fossa) и насыпался сплошной вал (vallum), укреплявшийся дерном, иногда камнями или — при продолжительной стоянке — плетнем. Сверху вал усиливался палисадом из деревянных кольев (pila muralia — заостренные с двух сторон, высотой около 1,60 м).

Когда строительство укреплений было завершено, устанавливались палатки для полководца и высших офицеров. Каждый офицер имел собственную палатку. В 60-метровом квадрате вокруг претория располагались палатки высших офицеров и штаба (principia). Солдатские палатки ставились в последнюю очередь. Пространство между укреплением и первыми рядами палаток (не менее 30–50 м) оставлялось свободным для перемещения отрядов внутри лагеря и главным образом для того, чтобы разместить палатки вне досягаемости вражеских стрел и камней.

Палатки (tentoria, tabernacula) состояли из деревянного каркаса, обтянутого грубым полотном или выделанными шкурами (pelles). Работы по разбивке лагеря совершались за 3–5 часов, после чего солдаты устраивались на ночевку.

Лагерь, в котором войско проводило более одной ночи, назывался castra stativa. Летний лагерь назывался castra aestiva, а постоянный лагерь или зимние квартиры — castra hiberna. Постоянные лагеря с более мощными укреплениями, строившиеся римлянами по берегам Рейна и Дуная, постепенно становились подобием небольших городков. Вместо палаток в них строились деревянные бараки или казармы (casae), для начала покрывавшиеся соломой или шкурами, а позже и черепицей, если за время стоянки успевали наладить ее производство. В палатке обычно помещалось 8—10 человек, барак же предназначался для центурии. В рейнских лагерях бараки строились из камня уже во времена Нерона. По этому примеру в других регионах деревянные постройки также постепенно заменялись каменными. Вокруг постоянных лагерей возникали рынки, строились школы, мастерские, больницы и т. д. Некоторым из таких лагерей обязаны своим происхождением современные города (например, Кельн).