Римские военные лагеря организовывались приблизительно одинаково. Лагерь имел четырехугольную, обыкновенно продолговатую форму. Его размеры, если судить по реконструкции лагеря XVI легиона на нижнем Рейне, были около 450x650 м. Лагерь пересекали две главные улицы, каждая из которых оканчивалась двумя главными воротами: porta praetoria (обращенные к неприятелю) и porta decumana, за которыми ставили палатки маркитанты и торговцы (lixae, mercatores), следовавшие за войском. Было еще двое ворот porta principalis dextra и porta principalis sinistra. Проще говоря, ворота имелись с каждой из четырех сторон лагеря, но двое из них считались главными. Все ворота были достаточно широки, чтобы не создавать препятствий для движения вьючных животных и возможных вылазок.

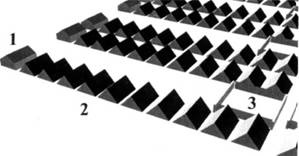

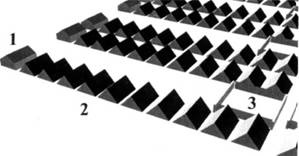

Лагерный квартал, занимаемый одной центурией:

1 — палатки центурионов;

2 — палатки легионеров;

3 — загон для вьючных животных

Центром лагеря — praetorium — назывались как сама палатка полководца, так и площадь вокруг нее. Перед палаткой стоял алтарь (ага), на котором полководец совершал жертвоприношения. Справа от алтаря находилось место для гаданий (augurale) и quaestorium (площадь с палаткой квестора; первоначальный смысл звания квестор — казначей. Фактически квестор был одним из высших должностных лиц в легионе). Слева находился трибунал, покрытая дерном насыпь, с которой полководец обращался к войску и на которой производил суд, и форум, служивший местом для солдатских сходок. Налево и направо от этого центрального квартала стояли палатки высших офицеров и телохранителей полководца.

Сзади претория через улицу помещались вспомогательные войска. В другой части лагеря, по обеим сторонам via praetoria (главная улица лагеря), располагались остальные войска.

Жизнь военного лагеря подчинялась определенному порядку. «С наступлением утра, — пишет Иосиф Флавий, — солдаты группами являются с приветствием к центурионам, эти — к трибунам, с которыми все офицеры вместе с той же целью приходят к полководцу. Последний, по обычаю, объявляет им пароль дня, а также и приказы для сообщения их своим подчиненным».

Доставка продовольствия, дров, подвоз воды производились назначаемыми по очереди отрядами. Все совершалось только по сигналам трубы, включая прием пищи, отбой и подъем.

Помимо хозяйственных работ лагерная жизнь состояла из караулов и работ по укреплению лагеря. От несения лагерной службы освобождались офицеры, жрецы и ветераны.

Караулы подразделялись на дневные (excubiae) и ночные (vigiliae). Существовали другие виды караульной службы — custodiae (караулы на валу, у обоза, ворот) и stationes — сторожевые патрули на территории лагеря (pro castris) или перед лагерем (pro portis). Каждые из четырех ворот обычно охраняла одна когорта. Днем окрестности лагеря охраняли всадники, а ночью отряды пехоты.

Ночные караулы менялись четыре раза (смена по 3 часа). Сигнал к смене караула давал трубач — буцинатор. Время определялось по водяным часам.

Снятие лагеря (castra movere) также осуществлялось последовательно. После первого сигнала трубы солдаты начинали снимать и складывать палатки, по второму — палатки, поклажа и осадные машины навьючивались на животных. Солдаты готовились к выступлению из лагеря. «В это же время они сжигают шанцы для того, чтоб не воспользовался ими неприятель, в той уверенности, что в случае надобности они без особого труда смогут соорудить на этом месте новый лагерь. Третий трубный сигнал возвещает выступление — выстраиваются ряды и всякий замешкавшийся солдат спешит занять свое место в строю. Тогда вестник, стоящий у правой руки полководца, троекратно спрашивает на родном языке: все ли готово к бою. Солдаты столько же раз громко и радостно восклицают: «Да, готово!» Нередко они, предупреждая окончание вопроса, полные воинственного воодушевления, с простертыми вверх руками издают только один воинственный клич». «Тогда они выступают в путь и подвигаются молча, в стройном порядке. Каждый остается в линии, как в сражении» (Иосиф Флавий, «Иудейская война»).

План римского лагеря: 1 — форум; 2 — палатки трибунов и префектов; 3 — квартал, в котором располагались палатки интендантов и казначеев; 4 — палатки отборных войск; 5 — палатки вспомогательных войск; 6 — кварталы, занимаемые палатками легионеров

АРМИЯ В СРАЖЕНИИ

Ни одно из существовавших в древности пособий по военному делу не дошло до нашего времени в полном объеме. Всего несколько фрагментов учебника, написанного Фронтином в I в. н. э., можно обнаружить в компиляции, составленной Вегецием в IV в. Несмотря на скудость сведений, можно попытаться восстановить некоторые тактические приемы римской армии по описаниям боев. Эти описания можно почерпнуть из сочинений античных авторов (Плутарх, Аппиан, Тит Ливии, Тацит и др.).

В сражение войско выступало из лагеря, оставив в нем багаж и обоз. Но приходилось вступать в бой и прямо с дороги (ex itinere). Войска, выстроенные в боевом порядке, назывались acies

[4].

Перед выступлением на поле битвы полководец производил ритуальные гадания (auspicia), затем на палатке полководца выставлялось красное знамя (vexillum) и подавался сигнал звуками трубы. Войска должны были быть по возможности отдохнувшими и накормленными. Часто командующий, пытаясь поднять боевой дух армии, произносил перед ней речь (adlocutio).

Не полагаясь на случай, место боя старались выбирать заранее. Поскольку всегда под боком имелся лагерь, у полководца была возможность избежать боя, укрывшись за лагерными укреплениями. Предпочтение в выборе места сражения отдавалось открытым местам с возвышенностью, на которой войска могли занять оборону. Благоприятными обстоятельствами считались расположение солнца и направление ветра. Если солнце находилось за спиной римлян, его лучи слепили противника. Ветер, дуюший в лицо противнику, не только гнал на него пыль, поднятую передвижением войск, но и увеличивал дальность полета копий и стрел.