Преторианская гвардия

Римская империя имела в своем распоряжении не только легионы, расквартированные в провинциях. Для поддержания порядка в самой Италии и охраны императора Август создал 9 когорт преторианской гвардии (cohortes practoriae) обшей численностью 4500 человек. Впоследствии их число увеличилось до 14 когорт. Во главе каждой из когорт стоял префект претория (praefectus praetorio). Эти отборные войска были образованы из преторианских когорт, существовавших в конце республиканского периода при каждом полководце для его охраны. Преторианцы обладали рядом привилегий: служили 16 лет, а не 26, как простые легионеры, и имели жалование, в 3.3 раза превосходящее жалование легионера. Каждая преторианская когорта состояла из 500 человек. В начале III в. эта численность была увеличена до 1000, возможно, до 1500 человек.

Август никогда не держал в Риме более трех преторианских когорт, остальные он рассылал на постой в ближние города. При Тиберии преторианцы были собраны и под единым командованием размещены в Риме в одном лагере. В военные походы эти избалованные вниманием императоров воины отправлялись неохотно, однако они с большим энтузиазмом участвовав в заговорах и не раз играли решающую роль в свержении одного императора и воцарении другого. Солдаты в преторианские когорты набирались главным образом из жителей Италии и некоторых соседних провинций, давно присоединенных к Риму. Однако, после того как в конце II в. преторианцы в очередной раз попытались выдвинуть «своего» императора. Септимий Север распустил их и снова набрал, но уже из преданных ему Дунайских легионов. Преторианская кавалерия формировалась из солдат преторианских пеших когорт, прослуживших не менее четырех или пяти лет.

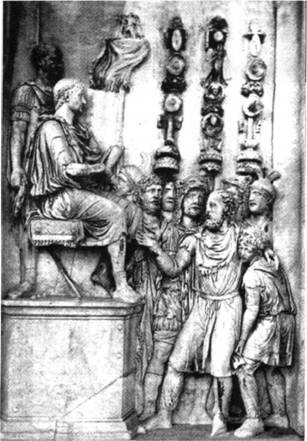

При исполнении служебных обязанностей во дворце преторианцы носили тоги (традиционная одежда римских богачей и знати), как именитые сановники. На преторианских знаменах были помещены портреты императора и императрицы, а также названия победоносных сражений императора.

Для усиления преторианской кавалерии была создана императорская вспомогательная кавалерия (equites singulares), набиравшаяся из лучших всадников вспомогательной кавалерии самим императором или его представителями.

Для личной охраны императора и членов императорской семьи набирались отряды телохранителей из варваров. Особенно часто на эту роль выбирали германцев. Императоры понимали, что слишком близкое соседство с преторианцами не всегда безопасно.

Римский гарнизон

Городской гарнизон (cohortes urbanae) находился под начальством городского префекта (praefectus urbi). Эта должность считалась почетной для вышедших в отставку выдающихся сенаторов. Городские когорты были созданы одновременно с преторианскими, и первые их номера (X–XI) следовали сразу после номеров преторианцев (I–IX). Клавдий увеличил число городских когорт. При Веспасиане (69–79 гг.) в Риме было размещено четыре когорты, остальные отправлены в Карфаген и Лугудунум (Лион) для охраны имперского монетного двора. Организация городских когорт была той же, что и в преторианской гвардии. Служили в них, правда, 20 лет. Плата на две трети превосходила плату легионера.

Муниципальная гвардия (cohortes vigilum) выполняла функции ночной стражи и пожарной охраны. Происхождением своим эти когорты тоже обязаны Августу. Всего их было сформировано 7 (первоначально из освобожденных рабов), по одной на два из 14 районов города. Командовал когортами praefectus vigilum. Служили в них 7 лет.

Орлы и знаки (знамена)

Римская армия имела три типа знаков — прототипов современных знамен. Это были: орел (aquila), знак манипулы и когорты (signum) и штандарт (vexillum). Перед знаками приносилась присяга. Их потеря считалась позором. Виновного строго наказывали, подразделение могли расформировать, а в исключительном случае подвергнуть децимации — казни каждого десятого воина.

Даже в походах знаки несли в руках. Это следует, например, из того, что при ускоренных переходах, затеянных Гаем Калигулой (37–41 гг.) во время шутовского похода на Рейн (Калигула имитировал настоящий военный поход, когда он приказал германцам своей личной охраны изображать врага, а остальным воинам делать вид, что они ведут против них настоящие военные действия), преторианским когортам «вопреки обычаям», как сообщает Светоний, приходилось вьючить свои знаки на мулов. Кстати говоря, преторианцы не простили Калигуле этого «издевательства» и с удовольствием приняли участие в его убийстве в 41 г.

До Мария стандартного «знамени» для легиона не существовало. Символом легиона могло быть изображение кабана, волчицы, орла и т. д. Но поскольку после реформы легионы стали постоянными подразделениями, появилась необходимость в единой эмблеме, которой стал орел (aquila). Орел легиона представлял собой серебряное (при Цезаре) или золотое (при императорах) изображение этой птицы с венками на крыльях и веретеном и молниями Юпитера в лапах, закрепленное на деревянном древке.

О значении легионного орла можно судить по многим примерам. Он находился на попечении первой когорты легиона под охраной старшего центуриона. В лагере орел хранился возле палатки полководца в особом помещении (sacellum), где совершались ритуалы поклонения этому символу. Помещение считалось священным и имело статус убежища для преследуемых преступников, как храм в городе. Светоний рассказывает, что Август, будучи в ранге пропретора, в сражении против Марка Антония, когда орлоносец его легиона был тяжело ранен, долго таскал на плече этот знак, при этом сражаясь как солдат.

Знак центурии или манипулы, а впоследствии и когорты, назывался signum. Он состоял из копья или посеребренного древка и прикрепленной к нему сверху перекладины, на которой помещалось изображение какого-либо животного (волчицы, кабана или др.), раскрытой ладони или венка. На древке помещались заслуженные подразделением знаки отличия: венки (согопае), серебряные чеканные фалеры (phalerae), служивший амулетом серебряный полумесяц и др. На дошечке, крепившейся там же, был написан номер манипулы или когорты.

Знаки широко использовались и для управления войсками. С их помощью можно было указать направление и тип движения войска (походная колонна, боевой порядок и т. д.). Среди команд, передаваемых знаками, были: выступать из лагеря, в поход, идти вперед, наступать, нападать, вступать в рукопашный бой; отступать, остановиться, повернуть, встречать нападение; становиться лагерем. Изменение положения знаков по сигналу начальника облегчало маневрирование отряда и видоизменение боевого порядка.

Вексиллум (vexillum) представлял собой четырехугольный кусок материи, прикрепленный к перпендикулярной древку перекладине. Как правило, вексиллум был знаменем кавалерийских отрядов — турм, иногда и отдельных отрядов рекрутов, ветеранов, колонистов и др. Поэтому эти отряды носили название vexillatiores. Вексиллум в качестве награды мог быть прикреплен и к пехотному знаку.