Наступившая в конце XIV в. аридизация климата степей сказалась уже к XVI в. настолько, что монгольские народы рассеялись по окраинам степи в погоне за травой, пастбищами, так что «их войска не составляли больше единого целого». В это же время пала экономическая, а стало быть, и военная мощь Золотой Орды, и только калмыки, опиравшиеся на лесистые склоны Тарбагатая, отстаивали до 1758 г. свою независимость от маньчжуров. Русские поселения постепенно захватывали степь с северо-запада, а маньчжурские крепости – с юго-востока, и пространство для перекочевок все более и более сужалось. Кочевники этой эпохи сочли за благо добровольна подчиниться оседлым народам: монголы признали верховную власть маньчжурского богдыхана, а казахи – российской императрицы Анны Иоанновны. Отказ от самоустройства был признаком непреодоленного кризиса кочевой культуры и кочевого быта.

Итак, кочевничество – это явление мирового масштаба, существовавшее около трех тысячелетий. Возникло оно как способ приспособления человека к изменившейся природной обстановке и точно по тем же причинам на наших глазах исчезает. Природа снова меняется, хотя уже не вследствие космических воздействий солнечной активности, а в результате деятельности человека, вооруженного машинной техникой и энергетическими ресурсами из недр земли. Степи превращаются в пашни; в предгорьях вырастают поселки и курорты; через пустыни проложены железные и шоссейные дороги; автомобили заменили верблюдов и лошадей. Изменился мир – и способы приспособления человека к среде тоже стали иными.

Бывшие кочевники теперь становятся иногда земледельцами, иногда фабричными рабочими, а часто, не желая покидать родные степи, превращаются в прекрасных водителей автомашин. Творческие силы, позволившие их предкам преодолеть эпоху засухи, не иссякли и теперь дают возможность потомкам найти свое собственное место в мировой цивилизации наших дней.

Где она, страна Хазария

[166]

Задача, решение которой предлагается в этой статье, уже давно поставлена исторической географией. Вот ее условия, предельно кратко сформулированные М.И. Артамоновым в книге «История хазар»: «До сих пор точно не установлено местонахождение главнейших городов Хазарин – Итиля и Семендера, неизвестны их вещественные остатки. Не обнаружены не только могилы хазарских каганов, но вообще неизвестны собственно хазарские погребения.

Иными словами, до сих пор не была открыта территория, на которой жил хазарский народ, хотя довольно точно были известны границы хазарского каганата». Здесь же профессор Артамонов наметил путь к разгадке, утверждая, что только археологические поиски на Нижней Волге «прольют свет на вопросы, остающиеся неосвещеными письменными, источниками». Действительно, в 1960–1963 гг. Астраханская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа обнаружила не только хазарские могильники с богатым инвентарем, крепости, памятники искусства, следы поселений, но и составила карту распространения хазар в VI – X веках. Ученые, сочетая достижения археологии, исторической географии и палеогеографии, добились большого успеха.

Хазары были многочисленны и богаты. Занимались они главным образом земледелием и рыболовством, а также отгонным скотоводством. Виноградники и сады были неотъемлемой собственностью каждого хазарского рода. Все это показывает, что хазары жили не в сухих степях, а по берегам рек Волжской дельты.

И действительно, повторный осмотр берегов Волги в 1959 г. севернее Астрахани убедил в том, что остатков хазарского города Итиля там нет, но в пойме, ныне заливаемой в половодье, недалеко от села Селитряного, были найдены фрагменты керамики VII – X веков, которые скрыли речные наносы слоем в 1,2 метра

[167]. В 1960 г. в дельте Волги, на высоком бугре Степана Разина, было найдено первое хазарское погребение. Это дало повод предположить, что уровень Каспийского моря в VII – IX веках был ниже, чем ныне.

Для проверки мы исследовали подводный конец Дербентской стены, находящийся ныне на глубине 5,5 метра. Опустившись на дно в аквалангах, мы установили, что стена построена не на насыпном моле, а непосредственно на скальном основании из сасанидских плит VI века, что технически возможно было сделать на глубине меньше человеческого роста. Следовательно, уровень Каспийского моря был на четыре метра ниже, чем теперь. Значит, дельта Волги простиралась на юг гораздо дальше, до спада глубин, и площадь Хазарии была на 50 000 квадратных километров больше. Это подтвердили находки хазарских поселений на мелководье Каспия в 15 км от берега. В VII – IX веках богатая Хазария представляла собой прикаспийские Нидерланды.

Хазарские погребения обнаружены на многих буграх центральной дельты. Полностью раскопан могильник на бугре Степана Разина. Там обнаружено 20 погребений, из которых только пять принадлежат самим хазарам. Кроме того, есть трупосожжения, знаменующие эпоху VI – VII веков, когда Хазария входила в состав Западнотюркютского каганата, и трупоположения кочевников, союзников тюркютов и хазар: уйгуров, барсилов и печенегов. До нашего времени уцелела лишь ничтожная часть погребений. Эта находка объясняет нам, почему византийские авторы VII века путали хазар и тюрок, называя их попеременно обоими именами, а также проливает свет на взаимоотношения хазар с их кочевыми соседями.

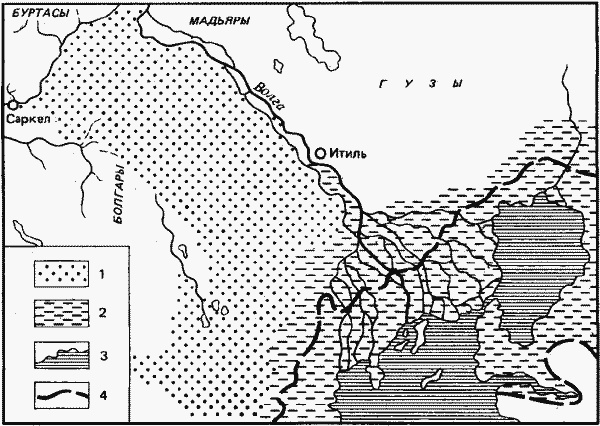

Карта Волжской Хазарии VI – XIII вв.: 1 – хазарские степи; 2 – земли, затопленные морем в XIII в.; 3 – берег моря в VI в.; 4 – современный берег моря

Могилы воинов тюркютского хана и хазарских женщин и детей расположены на тесном кладбище вперемешку, в одном слое, но с четкими интервалами между могилами не менее 1,5 метра. Это могло случиться лишь в том случае, если при погребении соседние могилы были видны. Очевидно, в VII веке они имели внешние признаки. Значит, кочевники и хазары не только умирали, но и жили поблизости и в согласии. Этот вывод из археологического исследования подтверждает соображения М.И. Артамонова, основанные на анализе письменных источников.

Мы наблюдаем не просто проникновение кочевников в дельту Волги, а их симбиоз с местным оседлым населением. При такой постановке проблемы становится понятно, почему тюркюты и хазары вместе ходили в Закавказье громить персов и почему византийские авторы смешивают их. Хотя это были разные народы, но держава их была единой. Хазар, барсилов, тюркютов и телесцев связывала не общность быта, нравов, культуры или языка, а общность исторической судьбы. Они были друзьями. II с этой точки зрения понятно, почему лишенная престола и гонимая на родине западная отрасль династии Ашина нашла убежище в Хазарии и правила там до начала IX века.

Подъем уровня Каспийского моря в X веке и наступившее тогда многоводье Волги резко изменили положение Хазарии. Во-первых, протоки дельты стали проходимы для мелкосидящих ладей, и с X века русы начали проникать водным путем в Каспийское море, что вызвало осложнение их отношений с хазарами. Во-вторых, площадь дельты сокращалась. Поля, пастбища и рыбные угодья оказались под водой. Население ютилось на бэровских буграх, спасаясь от наводнений. Экономика Хазарии рухнула.