Одним из внутренних противоречий, вызвавших упадок кочевой культуры, был тот же момент, который вначале обеспечил ей прогрессивное развитие: включение кочевников в геобиоценозы аридной зоны. Численность населения у кочевников определялась количеством пищи, т.е. скота, что в свою очередь лимитировалось площадью пастбищных угодий. В рассматриваемый нами период население степных пространств колебалось очень незначительно: от 300–400 тыс. в хуннское время [296, pp.243–318] до 1300 тыс. человек [193, с.367–368] в эпоху расцвета монгольского улуса; впоследствии эта цифра снизилась, но точных демографических данных для XVI – XVII вв. нет

[54].

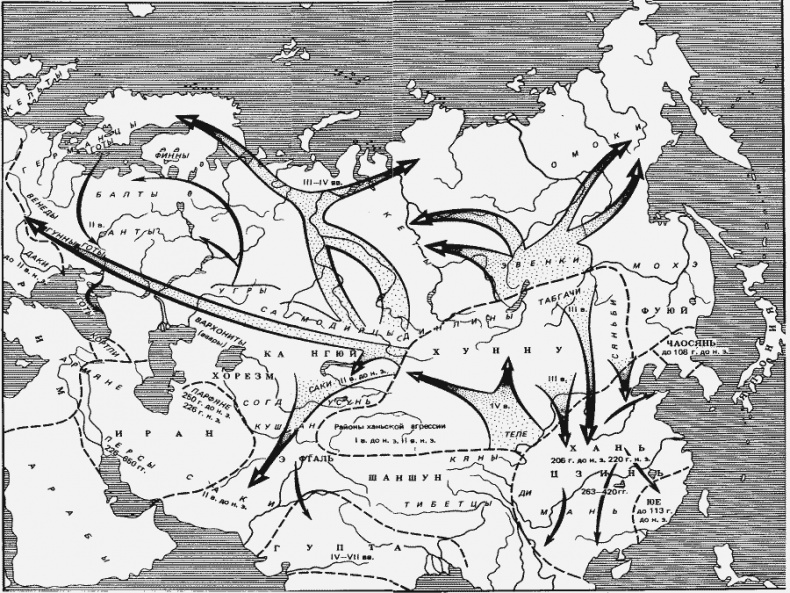

Миграции кочевников

Вопреки распространенному мнению кочевники куда менее склонны к переселениям, чем земледельцы. В самом деле, земледелец при хорошем урожае получает запас провианта на несколько лет и в весьма портативной форме.

Для кочевников все обстоит гораздо сложнее. Они имеют провиант в живом виде. Овцы и коровы движутся медленно и должны иметь постоянное и привычное питание. Даже простая смена подножного корма может вызвать падеж. А без скота кочевник немедленно начинает голодать. За счет грабежа побежденной страны можно прокормить бойцов победоносной армии, но не их семьи. Поэтому в далекие походы хунны, тюрки и монголы жен и детей не брали. Кроме того, люди привыкают к окружающей их природе и не стремятся сменить родину на чужбину без достаточных оснований. Да и при необходимости переселяться они выбирают, как уже говорилось, ландшафт, похожий на тот, который они покинули. Поэтому-то и отказались хунны в 202 г. до н э. от территориальных приобретений в Китае, над армией которого они одержали победу. Мотив был сформулирован так: «...приобретя китайские земли, хунны все равно не смогут на них жить» [30, с.53–54]. И не только в Китай, но даже в Семиречье, где хотя и степь, но система сезонного увлажнения иная, хунны не переселялись до II в. н.э. А во II – III вв. они покинули родину и заняли берега Хуанхэ, Или, Эмбы, Яика и Нижней Волги. Почему?

Многочисленные и не связанные между собой данные самых разнообразных источников дают основание заключить, что III в. н.э. был весьма засушлив для всей степной зоны Евразии, В Северном Китае переход от субтропических джунглей хребта Циньлин до пустынь Ордоса и Гоби идет плавно. Заросли сменяются лугами, луга – степями, степи – полупустынями, и, наконец, воцаряются барханы и утесы Бэйшаня. При увлажнении повышенном эта система сдвигается к северу, при пониженном – к югу, а вместе с ней передвигаются травоядные животные и их пастухи. В Южной Сибири это же перемещение имеет обратный знак.

При достаточно подробном изучении событий на северной границе Китая, т.е. в районе Великой стены, мы можем наметить сначала тенденцию к отходу хуннов на север (II в. до н.э. – I в. н.э.), а потом продвижение их к югу, особенно усилившееся в IV в. н.э. Тогда хунны и сяньбийцы заселили северные окраин Шэньси и Шаньси даже южнее Великой Китайской стены. Однако во влажные районы Хунани они не проникли.

Весьма важно отметить, что первоначальное проникновение кочевников на юг в III в. не было связано с грандиозными войнами. В Китай пришли не завоеватели, а бедняки, просившие разрешения поселиться на берегах рек, чтобы иметь возможность поить скот. Впоследствии завоевание северного Китая произошло, но главным образом за счет того, что китайские землепашцы, также постепенно и незаметно, покидали свои поля на севере и отходили на юг, где выпадало достаточно дождей. Таким образом, кочевники занимали заброшенные поля и превращали их в пастбища, а их вожди превратили древние столицы Китая Лоян и Чанъань в станы своих воинов.

Но уже в середине IV в. наблюдается обратный процесс. Большая племенная группа Теле (телеуты), в которую входили в числе других племен уйгуры, из оазисов Ганьсу перекочевала в Джунгарию и Халху; туда же (тем же путем) в V в. пришли древние тюрки и создали в VI в. Великий каганат, ограниченный пределами степной зоны.

Что это означает? Только то, что Великая степь стала пригодной для кочевого скотоводства. Иными словами, там на месте пустынь восстановились травянистые степи. Но если так, то и в Северном Китае должен был восстановиться влажный климат, удобный для китайцев и губительный для кочевников. Значит, перевес в войне должен был оказаться на стороне южан. Так оно и было: к началу VI в. кочевая империя Тоба, занимавшая весь бассейн Хуанхэ, превратилась в китайскую империю Вэй.

Аналогичные по характеру миграции происходили в то же время на западной окраине степи. Северные хунны, потерпев сокрушительное поражение от сяньбийцев в 155 г., отошли на запад. Часть их закрепилась в горной области Тарбагатая и впоследствии (при начавшемся увлажнении степи) овладела Семиречьем. Другая группа прикочевала на берега Нижней Волги, где столкнулась с могущественными аланами. Хунны «завоевали аланов, утомив их беспрерывной борьбой» (Иордан), и в 370 г. перешли Дон. В это время они были грозной силой, но уже в середине V в. были разбиты на западе гепидами, а на востоке болгарами. Следующая волна переселений кочевников отмечена в X в. Тогда в причерноморских степях появились печенеги, выселившиеся с берегов Аральского моря, торки из современного Казахстана и кыпчаки – половцы – из Барабинской степи. И снова это было не завоевание, а постепенное проникновение небольшими группами, причем стычки и набеги заменяли сражения и походы.

Миграции народов Евразии во II – V вв. н.э.

1 – миграция кочевых народов; 2 – миграция оседлых народов; 3 – границы государств

Миграции народов Евразии во II – V вв. н.э. (см. карту)

Гунны– чтение, принятое для названия народа, сложившегося из хуннов, отступивших на запад до II в. н.э., и угров, постепенно примкнувших к ним в III – IV вв. Ди – большая группа европеоидных племен, жившая в Западном Китае с древнейших времен до V в. н.э.; позже смешались с китайцами.

Дили– искаженное название телесских племен – телеутов, тюркоязычных кочевников, предков уйгуров.

Динлины– европеоидный народ, обитавший в Южной Сибири в I тыс. до н.э. и I тыс. н.э., вошел в состав кыргызов.

Кангюй– кочевая держава II в. до н.э. – III в. н.э. в степях между Аральским морем и Тарбагатаем; потомки кангюйцев, переселившиеся в Причерноморье, стали называться печенегами.

Кыпчаки– динлинская народность в Западном Алтае и в прилегающих степях; потомки их половцы или куманы.

Кяны —китайское название тибетских кочевых племен, живших от верховьев Хуанхэ до Памира вдоль Куньлуня до IV в. н.э.

Мань– китайское название разнообразных племен, обитавших в лесах южнее Янцзы.

Моха– древнее название маньчжуров.

Омоки(легенд.) – древний народ, по преданиям, – весьма многочисленный; гипотетически считаются предками юкагиров.

Саки– восточная группа североиранских кочевых племен, до II в. до н.э. кочевавших в современном Казахстане.

Сяньби– монголоязычные племена, населявшие во II в. до н.э. – IV в. н.э. Западную Маньчжурию и Восточную Монголию.

Табгачи– древне монгольская народность в Забайкалье, подвергшаяся сильному влиянию соседних тунгуса-маньчжуров.

Усуни– светловолосый и голубоглазый кочевой народ во II в. до н.э. откочевавший из Севера западного Китая в Семиречье и живший там до III в. н.э.

Фуюй– государство в Восточной Маньчжурии с I по III в. н.э.; уничтожено сяньбийцами в 285 г.; остатки фуюйцев слились с корейцами.

Чаосянь– древнее государство в Северной Корее, завоевано империей Хань в 108 г. до н.э.

Шаншун– государство в севера западном Тибете, населенное народом, близким к сакам; завоевано Тибетом в VII в.

Эфталь(эфталиты) – европеоидный народ, обитавший в Припамирье с VI в. н.э. Юе – царство на юго востоке Китая; народность принято считать малайской.