Ничего подобного мы не видим в XIII в., когда монгольские кони донесли своих всадников до джунглей Аннама и Бирмы, долины Иордана и лазурной Адриатики. Никакие переселения не были связаны с этими походами и победами. Монголы вели войны небольшими, мобильными, плохо вооруженными, но прекрасно организованными отрядами.

Нет никаких оснований связывать походы детей и внуков Чингиса с климатическими колебаниями. Скорее можно думать, что в степи в это время были оптимальные условия для кочевого скотоводства. Коней для армии хватало, поголовье скота после жестокой племенной войны 1200–1208 гг. легко восстановилось, население выросло. И наоборот, в относительно мирное время XVI в. Монгольская держава ослабела, а в XVII в. потеряла независимость.

Причину этого ослабления самой сильной державы тогдашнего мира сообщает китайский географ XVII в.: «Вся Монголия пришла в движение, а монгольские роды и племена рассеялись в поисках за водой и хорошими пастбищами, так что их войска уже не составляют единого целого» [57, с.437]. Вот это действительно миграция, но как незаметно для всемирно-исторических масштабов прошло выселение монгольских кочевников из иссыхающей родины в суровые нагорья Тибета, на берега многоводной Волги и в оазисы Туркестана. Последний осколок кочевой культуры – Ойратский союз – продержался до 1758 г., потому что его хозяйство базировалось на горные пастбища Алтая и Тарбагатая. Но и он стал жертвой маньчжуров и китайцев.

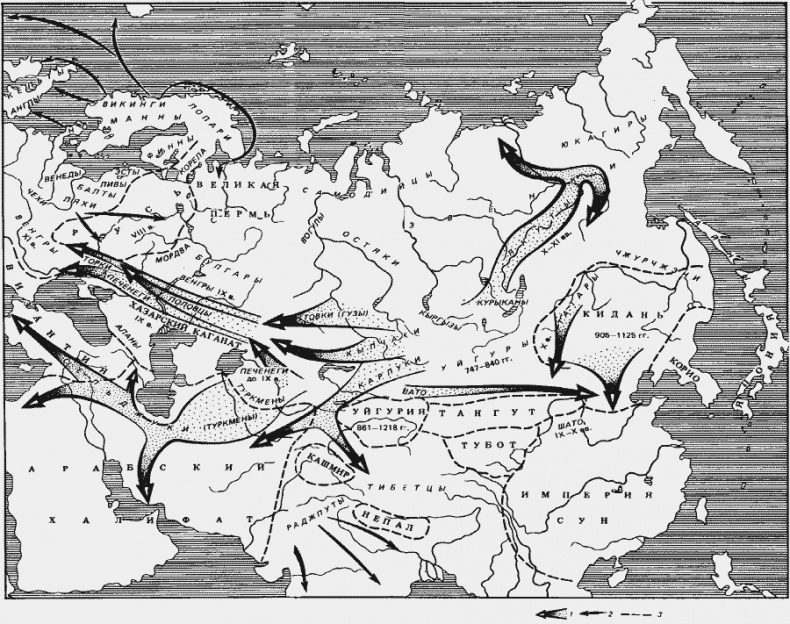

Миграции народов Евразии в IX – XI вв. н.э.(

см. карту на с.322–323)

Миграции народов Евразии в IX – XI вв. н.э. (см. карту)

Аланы– степной народ северо-иранской группы, родственный осетинам.

Венеды —общее название для группы племен полабских славян: бодричей, лютичей, поморян и лужицких сербов; покоренные в XII в. немцами, эти племена были онемечены.

Викинги– это те норманны, которые бросали свои семьи, составляли дружины и занимались морским разбоем (IX – XI вв.); уход юноши к викингам рассматривался родными как позорное падение, откуда нет возврата к жизни.

Курыканы– тюркоязычное племя на берегах Байкала с очень высокой культурой обработки железа; разбитые предками бурят в XI в., курыканы бежали на Лену; предки якутов.

Кыпчаки —западнодинлинское тюркоязычное племя, получившее от русских название «половцы» за соломенно-желтый цвет волос (полова – рубленная солома).

Кыргызы– динлинское тюркоязычное племя, обитавшее в Минусинской котловине, занимавшееся оседлым скотоводством и земледелием и имевшее письменность.

Ливы– финно-угорское племя, жившее на берегах Рижского залива и Чудского озера; частью истреблено ливонскими рыцарями в XIII в., частью слилось с латышами.

Раджпуты– народность в Индии; образовались из смешения пришлых саков и эфталитов с аборигенами долины Инда.

Тангут– государство на северной границе Китая (в Ордосе, западном Ганьсу и Нинся), оседлое, тибетское по языку.

Торки– тюркская народность, в X в. прикочевавшая на Русь и поселенная по р. Роси для охраны границы от половцев.

Тубот– тибетское царство в северо-восточном Тибете, возникшее в начале XI в. и уничтоженное чжурчжэнями в 1131 г.

Хазары– оседлый народ, обитавший в дельте Волги и низовьях Терека; создали в VII – X вв. могучее государство, разбитое Святославом Игоревичем в 965 г.

Чжурчжэни– маньчжуры, народ тунгусской группы, создавший империю Кинь (1115–1235).

Шато– племя среднеазиатской группы хуннов, жившее в Джунгарии.

Итак, за двухтысячелетий период (с III в., до н.э. по XVIII в. н.э.) мы отметили три периода усыхания степей, каждый раз сопровождавшиеся выселением кочевников к окраинам Великой степи и даже за ее пределы. Эти переселения не носили характера завоеваний. Кочевники передвигались небольшими группами и не ставили себе иных целей, кроме удовлетворения жажды своих животных и собственного голода.

Напротив, при увлажнении степной зоны кочевники возвращались в страну отцов; увеличивалось их четвероногое богатство; в результате изобилия политика становилась более воинственной, причем цель ее менялась: главным стремлением было теперь уже не уцелеть, а преобладать.

А теперь постараемся обосновать мысль о том, что намеченные нами эпохи действительно соответствуют флуктуациям степени увлажнения степей. Это оказалось возможным потому, что в середине Евразии расположены внутренние водоемы: Каспий и Арал, уровни которых в историческое время заметно менялись.

Гетерохронность

Несмотря на то что Арал и Каспий лежат на одной широте, уровни их колеблются по правилу оппозиции: если повышается уровень Каспия, то уровень Арала снижается, и наоборот. Объясняется это просто: Аральское море питают Сырдарья и Амударья, берущие начало в горах аридной зоны, а в Каспийское море влагу несет Волга, водосбор которой лежит в гумидной зоне. Наличие оппозиции показывает, что повышенное увлажнение обеих зон также подчиняется правилу оппозиции, но, кроме того, иногда возникает и одновременное падение уровней Каспия и Арала. Следовательно, возможны не два, а три варианта повышенного увлажнения, причем последний ведет к тому, что влага не изливается во внутренние водоемы.

Связано ли это с глобальными климатическими флуктуациями? Видимо, нет, потому что за современную геологическую эпоху тепловой баланс Земли оставался относительно стабильным. Ведь если температура Земли поднимется всего на 2°, то растают все льды Арктики и Антарктиды, а этого отнюдь не наблюдается. Значит, надо искать не глобальные, а зональные закономерности.

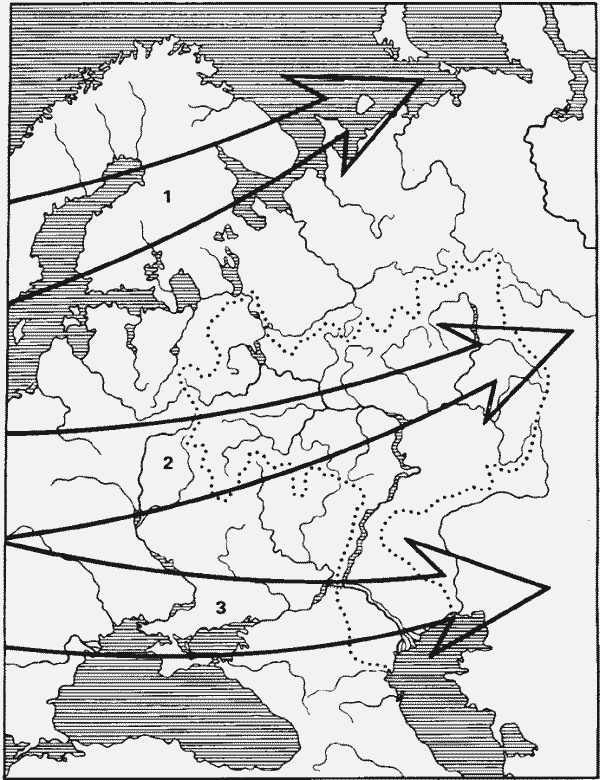

Схема перемещения циклонического центра действия атмосферы в Европе: 1 – северное местоположение, 2 – среднее местоположение, 3 – южное местоположение. Пунктиром обозначены границы бассейна Волги.

Общее

количествовлаги, изливаемой на Евразийский континент, изменяется столь мало, что этими изменениями должно пренебречь. Зато

распределениеосадков изменяется весьма значительно, и влияние изменений сказывается на всей поверхности великого континента, от Ледовитого океана до Гималаев. Причина этого явления –

изменение направления циклонов

[1]. Над северным полюсом стоит башня холодного воздуха – полярный максимум. Этот воздух иногда, стекая с башни, попадает на территорию России и несет с собой сухую холодную погоду, впрочем значительно менее неприятную, нежели влажный и холодный арктический воздух, попадающий к нам из северной части Атлантического океана и приносящий промозглые моросящие дожди.

Другая воздушная башня – затропический максимум – высится над Сахарой и Аравией. Возникла она чисто механическим способом, за счет вращения Земли, и основание ее размывается снизу, у поверхности раскаленных камней и песков великой африканской пустыни. В отличие от полярной, эта воздушная громадина подвижна. Она постоянно сдвигается то к северу, то обратно на свое место, причем меняется путь ложбины низкого давления, своего рода воздушного ущелья, по которому течет влажный воздух Атлантического океана от Азорских островов, достигающий середины Азии. Так, в Красноярске выпадает столько же осадков в год, сколько в Тарту, несмотря на то что эти города лежат один далеко, а другой близко от моря.