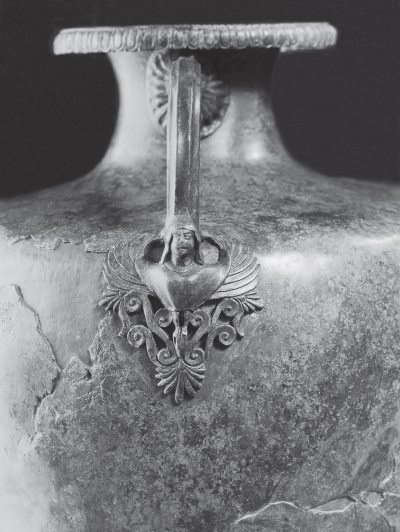

Илл. 34. Деталь бронзовой гидрии. Курган № 29/21 у с. Мастюгино, V в. до н. э.

И все же в глубине души мы всегда чувствовали какую-то неудовлетворенность: ведь нам всегда доставались только жалкие крохи от былого богатства. Сколько же изумительных шедевров древнего искусства, сколько умопомрачительных груд золота и серебра должны были хранить в себе недра скифских курганов, если к ним во все времена постоянно слетались стаи алчных хищников-грабителей! Грабили их в древности свои же соплеменники или соседи. Грабили в средние века степные бродяги из проходящих по донскому раздолью кочевых орд. На рубеже прошлого столетия грабили с чисто мужицкой основательностью местные жители. И, наконец, новая напасть уже в наши дни – нашествие современных кладоискателей, так называемых «черных археологов», благо что спрос на скифские древности очень высок у частных коллекционеров и в России, и на внешнем рынке.

В связи с этим у нас в экспедиции появилась даже своего рода игра: во время раскопок очередного кургана на основе уже приобретенного опыта мы «угадывали», в какую именно эпоху был ограблен изучаемый нами объект. Отличить «почерк» древних грабителей от кладоискателей начала XX в. было трудно, но возможно. В первом случае пятно от грабительской ямы состояло из необычайно твердой и вязкой, как замазка, земли, получившей в нашем обиходе наименование «затечной». Кладоискательские же ямы заполняла рыхлая, мягкая, легко поддающаяся лопате почва.

Однако объяснить истинную причину этого различия нам никак не удавалось. И вот, совершенно случайно при чтении отчета известного русского археолога В.А. Городцова о раскопках «Частых курганов» в 1927 г. я наткнулся на строки, полностью разрешившие все наши недоумения. «Я полагаю, – писал Василий Алексеевич, – что затвердение земли в грабительской лазейке происходило по той причине, что ограбление производилось в ненастные дождливые ночи, чтобы не быть замеченными родственниками погребенного или их соседями, несомненно, жестоко наказывавшими преступников. Смоченная дождем земля, выброшенная из кургана, сырой возвращалась обратно в лазейку и вследствие этого сильно уплотнялась и получала свойства, близкие к свойствам кирпича <…> Если же наше определение верно, то необходимо заключить, что у скифов <…> существовали специалисты по ограблению курганов, пользовавшиеся для этого хорошо разработанными методами и уловками».

Но однажды нам пришлось испытать ни с чем не сравнимую радость первооткрывателей сокровищ. В 1964 г. экспедиция начала работать в более южных районах, за пределами Воронежщины. Неподалеку от с. Дуровка Алексеевскою р-на Белгородской обл. наше внимание привлекла большая группа сильно распаханных курганов, стоявших на высоком меловом бугре над заболоченной, густо заросшей осокой и камышом речушкой. Среди них выделялся своими размерами центральный холм высотой около двух метров и диаметром свыше сорока. Решено было начать раскопки именно с него.

Под земляной насыпью открылась огромная могильная яма. Стены ее были облицованы дубовыми плахами. Перекрытие имело форму шатра: могучие дубовые стволы лучами сходились над могилой, опираясь на несколько центральных столбов, которые и удерживали всю эту сложную конструкцию. Почва возле краев могильной ямы носила следы сильного обжига.

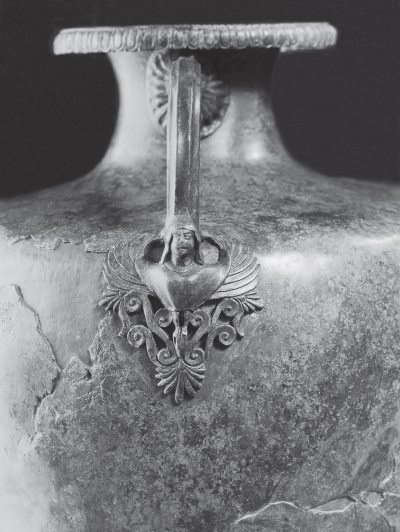

Еще в древности в западную половину гробницы проникли грабители. Обнаружив там два скелета, мужской и женский, они забрали все находившиеся при погребенных ценности и удалились. Восточная же часть склепа, заваленная обломками дерева рухнувшего вниз «шатра», осталась совершенно нетронутой. На полу просторной деревянной гробницы лежали колчаны с сотнями железных наконечников стрел, конские удила, узорчатые уздечные наборы, части туш лошади, свиньи и овцы, бронзовая фигурка птицы, греческая амфора для вина и серебряный ритон с головкой барана на узком конце. Здесь же, среди остатков какой-то истлевшей розовой ткани, валялись сотни плоских и полусферических золотых нашивных бляшек и одна большая круглая бляха из листового золота. На ней в грубом варварском стиле изображен длинноволосый человек, который сидит верхом на крылатом грифоне, терзающем оленя. На шее у мужчины можно различить многовитковую гривну – знак власти, его правая рука поднята, видимо, для удара, но никакого оружия в ней нет. Кто же он?

Согласно скифским легендам, все цари Скифии ведут свое происхождение от одного общего предка – мифического героя по имени Таргитай. Как и греческий Геракл, Таргитай прославился своими многочисленными подвигами во славу человека, очищая землю от страшных хищников и чудовищ. Золотые бляшки с изображением Геракла-Таргитая встречаются во многих погребениях высшей скифской знати. О знатности погребенного свидетельствовал и серебряный ритон с затейливым орнаментом. Ведь хорошо известно, что у многих ираноязычных племен и народов (в том числе и у скифов) ритон считался священным, ритуальным сосудом и одновременно одним из атрибутов царской власти. С его помощью земные владыки как бы приобщались к миру владык небесных. Теперь сомневаться больше не приходилось: перед нами лежали останки одного из местных властителей и его спутницы.

С конца 60-х гг. XX в. изучение памятников скифского времени на Среднем Дону осуществлялось лишь спорадически и в незначительных масштабах. Среди интересных раскопок можно отметить исследование курганного могильника у с. Дуровка, проводившееся А.И. Пузиковой (Институт археологии РАН) в 60-е-80-е гг. (всего 23 кургана).

Илл. 35. Золотая круглая бляха с изображением Таргитая. Прорисовка.

Курган № 1, с. Дуровка, IV в. до н. э. (раскопки А.И. Пузиковой)

С 1975 г. приступил к исследованиям Отряд скифо-сарматской археологии Воронежского государственного университета (руководитель А.П. Медведев). За последующие два десятилетия им было раскопано Пекшевское городище (Липецкая обл.), где представлены материалы и городецкой (угро-финской) и «скифоидной» культур VI–IV вв. до н. э., а также доследован разграбленный современными кладоискателями курганный могильник у с. Животинное (13 курганов).

В Воронежском государственном педагогическом университете группа археологов, возглавляемая профессором А.Т. Синюком, осуществила многолетние исследования на городище у хутора Мостище и раскопала 12 скифских курганов у с. Б. Стояново. В настоящее время члены этой группы – В.Д. Березуцкий и Ю.Д. Разуваев – ведут работы на новом курганном могильнике раннего железного века у хутора Дубовой Острогожского р-на Воронежской обл., где уже изучено пять курганов V–IV вв. до н. э.

Как уже отмечалось, с 1989 г. ведет свои исследования скифских древностей на Среднем Дону и наша Потуданская (с 2000 г. переименована в Донскую) археологическая экспедиция. За прошедшие 15 лет экспедиция осуществила раскопки двух городищ I тыс. до н. э. – у с. Россошки (Воловский р-н) и у с. Солдатское (Острогожский район), а также на двух курганных могильниках – у сел Терновое и Колбино (Репьевский и Острогожский р-ны Воронежской обл.), где вскрыто 49 курганов (из них 47 скифской эпохи). У с. Горки Краснянского р-на Белгородской обл. археологами исследовано 9 курганов, из них 7 – скифские. Современные исследования на Среднем Дону ни в чем не уступают работам предшествующих поколений ученых, в том числе и по сенсационности находок и открытий. И это не трудно доказать на примере нашей Донской экспедиции.