По изобилию пастбищ, благоприятным климатическим условиям и множеству рек северопричерноморские степи не имели себе равных во всей Евразии. И пришедшая сюда в VII в. до н. э. скифская орда, сломив сопротивление местных племен, поспешила поделить доставшийся ей богатый «приз». Вся территория степных и лесостепных областей была четко разделена между группами победивших номадов. У скифов отсутствовала «первичная неограниченность пастбищ», о чем недвусмысленно заявил греческий писатель Лукиан, живший во II в. н. э. и пользовавшийся, по-видимому, неизвестными нам более ранними историческими источниками: «У нас [скифов] постоянно ведутся войны, мы или сами нападаем на других, или выдерживаем нападения, или вступаем в схватки из-за пастбищ и добычи». Следовательно, пастбищные угодья были определенным образом разделены между племенными и родовыми группами, чем и регулировался порядок их использования.

В прямой зависимости от климата и топографии скифы должны были кочевать преимущественно в меридиональном направлении с соблюдением годового цикла выпаса скота по сезонам: имея зимники на юге, они в период весенних и летних кочевок, очевидно, доходили вплоть до лесной зоны, а осенью возвращались назад. Вероятность подобной организации пастбищного хозяйства у скифов подтверждается тем, что в более позднее время так же пасли скот кочевники Восточной Европы. Например, по Страбону, сарматы имели зимники в болотах Меотиды и в низовьях рек. Безусловный интерес представляют и сведения о татарских кочевьях в Восточной Европе в XIII в. «Они (татары. – В.Г.), – пишет монах-путешественник Вильгельм де Рубрук, – поделили между собою Скифию, которая тянется от Дуная до восхода солнца; и всякий начальник знает, смотря по тому, имеет ли он под своей властью большее или меньшее количество людей, границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада зимою, летом, весною и осенью. Именно зимою они спускаются к югу в более теплые страны, летом поднимаются на север, в более холодные». Вероятно, и скифы, как отмечает А.И. Тереножкин, кочевали подобными же крупными родоплеменными объединениями, что было необходимо для обеспечения охраны стад и имущества на случай военных нападений.

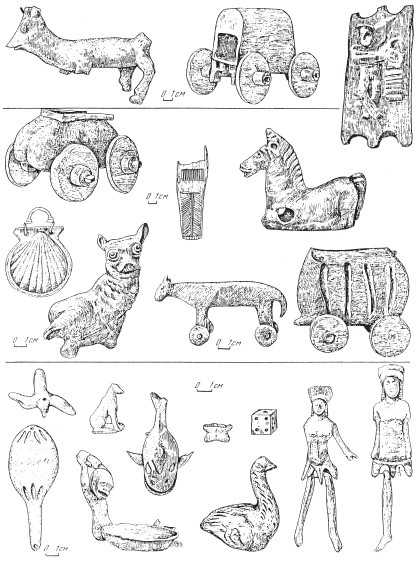

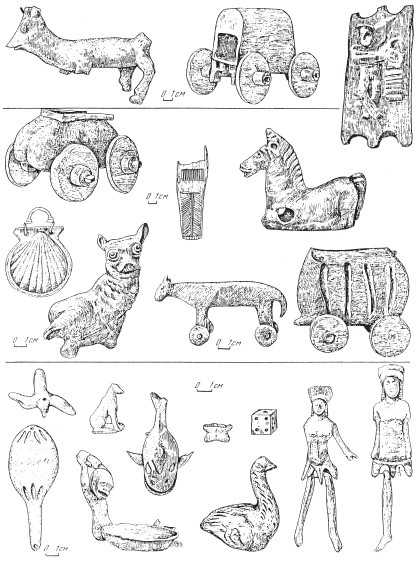

Илл. 84. Скифские детские игрушки. Глина. I тыс. до н. э.

Лошадь была главным видом домашнего скота у кочевых скифов. Кочевник большую часть своей жизни проводил в седле: и при выпасе скота, и на охоте, и, особенно, в военных походах или набегах. Владение лошадьми было важнейшим условием благосостояния и социального статуса номада. Люди, лишившиеся лошадей (например, во время эпидемий болезней или в результате вражеского нападения), не могли уже вести самостоятельного кочевого хозяйства и должны были либо переходить к оседлому образу жизни, либо поступать в услужение к своим более обеспеченным сородичам. Скиф, лишившийся скота, терял и свой авторитет в обществе. Не зря мы находим у одного древнегреческого автора такую фразу: «Не имеющий там повозки, считается у них бесчестным».

Лошадь была для скифа не только средством передвижения. Конина – основная пища номадов. Конское мясо варили в больших бронзовых котлах, имевших высокий поддон и две вертикальные ручки. Кобылиц доили и из кобыльего молока изготовляли разные молочные продукты, в том числе «иппаку» – особый вид сыра, о котором пишут многие греческие авторы. Как упоминалось выше, еще Гомер называл кочевников Северного Причерноморья (возможно, это были еще не скифы, а киммерийцы) «доителями кобылиц» и «млекоедами». Так же характеризуют скифов и другие греческие авторы – Гесиод, Аполлоний Родосский и пр. Особенно важную роль играла лошадь в военном деле. Каждый взрослый скиф был конным воином. Недаром массовое применение конницы оказалось решающим фактором в разгроме скифами многих сильных государств Ближнего Востока.

Об определяющей роли лошади в хозяйстве, на войне и в быту кочевников свидетельствует и скифский погребальный ритуал: напутственная пища в подкурганных могилах Скифии, как правило, состоит из частей лошадиной туши. У степняков Северного Причерноморья по традиции вместе с умершим воином должны были похоронить и его коня. Правда, в могилах рядовых скифов конские кости нередко отсутствуют, но в таких случаях в погребении находят обычно удила и другие элементы конской сбруи, символически заменявшие коня, убивать и хоронить которого было слишком нерасчетливо. Такая же практика повсеместно существовала и в захоронениях скифского времени в причерноморской лесостепи. Зато в богатых могилах скифской аристократии скелеты лошадей в парадном убранстве из золота и серебра обнаруживаются при раскопках обязательно, а в эпоху архаики в некоторых царских могилах Прикубанья число убитых и захороненных коней достигает многих десятков и даже сотен (до 400).

Анализ остеологического

[54] материала из скифских памятников и древних изображений лошадей позволяет установить, что скифские лошади были, по нашим меркам, сравнительно невелики ростом: высота в холке всего 130–140 см, но в то время они могли считаться довольно крупными, так как тогда кони были вообще значительно ниже современных. Зато скифские лошади были очень резвыми. Круглогодичное табунное содержание на подножном корму делало их выносливыми и неприхотливыми. Высокие качества скифских лошадей были известны далеко за пределами Северного Причерноморья. Вот что писал о них римский автор I–II вв. н. э. Арриан: «Их вначале трудно разогнать, так что можно отнестись к ним с полным презрением, если увидишь, как их сравнивают с конем фессалийским, сицилийским или пелопонесским, но зато они выдерживают какие угодно труды; и тогда можно видеть, как тот борзый, рослый и горячий конь выбивается из сил, а эта малорослая и шелудивая лошаденка сначала перегоняет того, а затем оставляет далеко за собой».

Когда Филипп II, отец Александра Македонского, разбил в 339 г. до н. э. скифского царя Атея, он захватил богатую добычу, в том числе 20 тыс. чистокровных скифских кобылиц, которые были отправлены по его распоряжению в Македонию для улучшения породы местных табунов. Скифские кони изображены на многих памятниках искусства, в том числе на большой серебряной вазе для вина из царского кургана Чертомлык. Плечики этой вазы украшены двумя поясами рельефных изображений. На одном из них показаны пасущиеся лошади и скифы, которые их ловят и стреноживают. Лошадь с жеребенком представлены и на великолепной золотой пекторали из Толстой Могилы. Эти животные изображаются (часто вместе со всадниками) на золотых бляшках из царского кургана Куль-Обы, на рельефах из античного Танаиса и из Неаполя Скифского.

Впрочем, в Скифии встречались и лошади другой породы – более крупные, с тонкой красиво изогнутой шеей, длинными стройными ногами. Эти лошади напоминают современных ахалтекинцев. Предполагается, что они попали в степи Причерноморья из Средней Азии. Такой именно конь со всадником изображен на настенной росписи в одном из склепов Неаполя Скифского.

Если мы взглянем на историю цивилизации в целом, то увидим, что многие поворотные моменты прямо или косвенно были связаны с появлением коня. Так, приручение лошади вызвало первые крупные передвижения народов, когда человек с удесятеренной силой и скоростью стал подчинять себе новые огромные пространства. Это нашло отражение в образе мифических кентавров – евразийской конницы, наводившей страх на жителей Европы. Недаром в представлениях большинства народов конь олицетворял Солнце и был посвящен ему. «С конями мчащимися, огнем пышущими, искры копытами высекающими» передвигались индоевропейцы, завоевывали Египет гиксосы, воевали внушающие ужас ассирийцы. Вслед за колесницей появился сросшийся с конем, ставший его сердцем и волей всадник-воин. Конница была гораздо мобильнее, чем громоздкие колесницы, требующие специальной запряжки и специального штата колесничих (только тогда второй свободный от управления конями воин мог стрелять из лука или бросать копье). Кроме того, для передвижения и боя колесницам нужна была хорошая дорога, тогда как всадники могли скакать где угодно, вести бой на пересеченной местности, постоянно менять тактику, то есть быть значительно более мобильными и маневренными. О легкой коннице скифов и саков, гуннов и авар, тюрок и монголов можно сказать словами китайского летописца: «Они бушуют как буря и молния и не знают устойчивого боевого порядка».