Именно в евразийских степях и плоскогорьях Азии, на родине культурных пород коней, были заложены принципы коневодства, выведены наиболее быстрые, неустрашимые, рослые и сильные кони, определились способы их содержания, кормления и тренинга. На раскопках в этих местах найдены наиболее ранние формы удил, первые стремена и седла.

Но конь – верный друг не только на поле брани. С его помощью пасли пастухи многочисленные стада, табуны и отары, пахали земледельцы, перевозили купцы свои товары на многие тысячи верст, мчались гонцы с донесениями, послы – с предложениями мира, ямская почта с невиданной по тем временам скоростью связывала Запад с Востоком постоянными и крепкими нитями. Конь и всадник остаются образцами, исполненными красоты, стремительности, совершенной пластики, силы и гармонии. Это – нераздельное целенаправленное единство, напоминающее натянутый лук и готовую к полету стрелу. Как написал об этом А. Блок:

Конь – мгновенная зарница,

Всадник – беглый луч.

Кроме лошадей скифы-кочевники разводили овец и коз и, в меньшей степени, крупный рогатый скот. Для кочевого скотоводства больше всего подходили овцы, которые давали молоко, мясо и шерсть и были неприхотливы в пище. На драгоценной пекторали из кургана Толстая Могила изображен скиф, который доит овцу, используя в качестве сосуда для молока обычный лепной глиняный горшок. Другой скиф в греческой амфоре сбивает, видимо, сыр. Еще два скифа, отложив в сторону свое оружие, кроят из овечьей шкуры какую-то одежду.

Итак, вторыми по значению в жизни скифов домашними животными были овцы. Однако о них у Геродота сказано очень мало. Такая скупость описания овечьего стада у скифов в «Истории» Геродота, по-видимому, не случайна. Греки хорошо разбирались в овцеводстве, оно во все времена, начиная с догомеровских, было для них рутинным занятием.

<…> Коз и баранов он пас на лугу недалеком.

Начали все мы в пещере пространной осматривать;

много было сыров в тростниковых корзинах;

в отдельных закутах заперты были козлята;

барашки по возрастам в порядке там размещенные;

старшие с старшими, средние после средних

и с младшими младшие;

ведра и чаши были до самых краев налиты простоквашей густою.

Сел он и маток доить принялся надлежащим порядком, коз и овец;

подоив же, под каждую матку ея он клал сосуна.

Половину отлив молока в плетеницы, в них он опять оставил его,

чтобы оно сусло для сыра; все ж молоко остальное разлил по сосудам,

чтобы после пить по утрам иль за ужином, с пажити стадо пригнавши…

[55]«Надо полагать, – пишет украинская исследовательница Н.А. Гаврилюк, – что в обладании овечьими стадами, в отличие от разведения лошадей, Геродот не видел ничего необычного, достойного внимания и упоминания в описании страны. Разведение овец позволяет более полно – по сравнению с разведением лошадей – использовать кормовые ресурсы. Овцы в состоянии вплоть до корней поедать пастбищный травостой, а также использовать в пищу, кроме злаковых и бобовых, полынь и тысячелистник, содержащие горькие вещества, колючие растения и некоторые непривлекательные в кормовом отношении травы».

Крупного рогатого скота в хозяйстве скифов в раннее время, до IV в. до н. э., было гораздо меньше, чем лошадей и овец. Греки, постоянно подчеркивавшие суровость климата северного побережья Понта, считали, что из-за больших холодов у скифских быков и коров от рождения не было рогов. Но, как известно, комолость скота не зависит от природных условий. К тому же у скифов далеко не все коровы были комолыми. На пекторали из Толстой Могилы мы можем увидеть фигуры короткорогих скифских коров с телятами. Быки часто использовались в качестве тягловой силы. Их запрягали в повозки с кибитками. Для этой цели быков кастрировали, получая мирных рабочих волов. Земледельческие племена Скифии (в основном, в лесостепной зоне) использовали волов для плужной упряжки и плужной пахоты.

Данные о составе стада, при котором могло вестись самостоятельное кочевническое хозяйство у скифов, отсутствуют. Казах-кочевник в XIX в. при семье в пять человек должен был иметь около 15 лошадей, 6 голов крупного рогатого скота, 2 верблюда и не менее 50 овец. Очевидно, такое же стадо было необходимо и простому скифу-скотоводу.

Скифы знали и несколько пород собак (например, догов), которых они, видимо, держали и для охраны скота на пастбищах, и для охоты на диких животных.

Таким образом, в VII–VI вв. до н. э. скифы были кочевыми скотоводами. Хозяйственную основу кочевого скотоводства образует экстенсивное пастбищное хозяйство, при котором разведение животных представляет главный вид занятий населения и доставляет основную часть средств существования. Вроде бы все ясно и понятно. Вот и этнографы определяют кочевничество как тип экономики, при котором основным производящим хозяйством является экстенсивное скотоводство с круглогодичным выпасом скота и участие в кочевании вместе со стадами большей (или даже подавляющей) части населения.

Но те же этнографы выделяют внутри кочевого хозяйства целых три формы:

1) кочевое, или «табунное», с отсутствием земледелия и оседлости;

2) полукочевое с постоянными зимниками и частичным заготовлением кормов для молодняка и высокопородных коней;

3) полукочевое с параллельным развитием земледелия и оседлости.

Если следовать данным этнографии, то самым кочевым из всех кочевых

вариантов является табунный. В настоящее время такой способ ведения хозяйства может быть актуален лишь в особо засушливых районах прикаспийских и монгольских степей и полупустынь, где прокормить стада можно, лишь перегоняя их постоянно с одного бедного травой пастбища на другое.

Не то было в средневековье. Огромные пространства степей еще не были освоены полностью, и поэтому объяснить существование той или иной формы кочевания исключительно географическими условиями было бы неправильно. Кочевники просто-напросто не жили в сухих и неплодородных степях, а случающиеся неблагоприятные колебания климата, например длительные малоснежные зимы, можно было побороть простой перекочевкой на новые места.

Причин для таких дальних перекочевок (или миграций, переселений) могло быть много, но цель их всегда была одна – поиски новых пастбищ для выпаса скота. Вполне естественно, что свои земли местное население пришельцам отдавать не хотело и, таким образом, «обретение новой родины» почти всегда было связано для мигрантов с войной, с завоеванием. Причем переселялось все племя или группа племен: мужчины садились на коней, а женщины и дети – в кибитки, и вся эта орда со своим имуществом и стадами начинала движение в поисках более благодатных территорий.

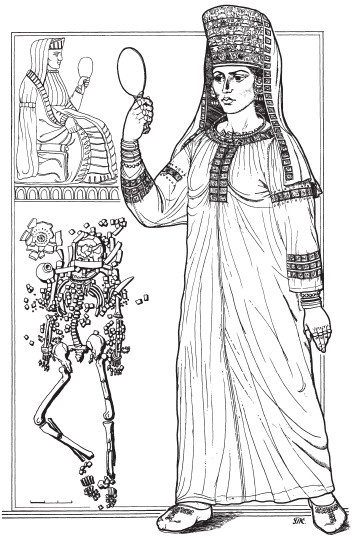

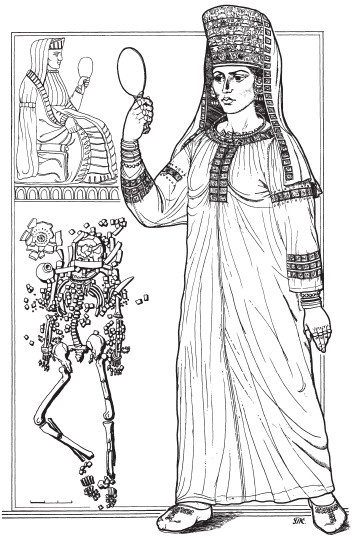

Илл. 85. Одежда знатной скифской женщины. Реконструкция Л.C. Клочко, художник П.Л. Корниенко. Курган Толстая Могила