Да, персидские монархи умели обставить свое царствование всеми необходимыми атрибутами и реалиями, придать ему потрясающее великолепие и божественный ореол. Однако читатель, наверное, помнит, что именно Дарий I Гистасп потерпел сокрушительное поражение в причерноморских степях от воинственных скифов, и лишь чудо (а вернее, предательство ионийских греков-наемников) спасло его от неминуемой гибели. Что же представляла собой в государственном плане Великая Скифия – победительница всемогущей Персидской империи?

Прежде всего, напомню, что скифы – иранцы (ближайшие родственники персов) по языку и идеологии. К тому же они почти весь VII в. до н. э. были господствующей силой в Передней Азии и под их тяжелой кочевнической дланью находились Мидия и Персия – ядро будущей ахеменидской державы. Естественно, что скифы не могли не воспринять там многие важные черты института местной верховной власти. Ведь и скифы, и мидийцы с персами были в действительности «родственными душами».

Что же представляло собой скифское государство в VI в. до н. э.? Как оно было организовано? Кто им управлял? Да и существовало ли вообще государство в Скифии на протяжении VI–IV вв. до н. э.? Увы, вопрос о наличии у скифов государства, а если оно было, то о его характере, по-прежнему остается одним из самых дискуссионных в современном скифоведении. Одни исследователи (А.С. Лаппо-Данилевский, С.А. Жебелев, В.И. Равдоникас, С.А. Семенов-Зусер, М.И. Артамонов, Д.П. Каллистов, Н.Г. Елагина и др.) полагали, что скифские племена Северного Причерноморья так и не создали подлинного государства, а их территориально-политическое объединение представляло одну из форм военной демократии, другие, например А.И. Тереножкин, решительно выступали за то, что могущественная держава появилась у скифов еще с VII в. до н. э., точнее, с момента их первого эффектного выступления на исторической арене Евразии. Наконец, довольно много сторонников есть у той точки зрения, что государственного уровня скифы достигли лишь в конце V – начале IV вв. до н. э., в период правления «царя-объединителя» Атея.

Известно, что новое – это хорошо забытое старое. Попробуем обратиться к истокам изучения столь сложной проблемы, как скифская государственность, а именно к трудам выдающегося русского ученого М.И. Ростовцева.

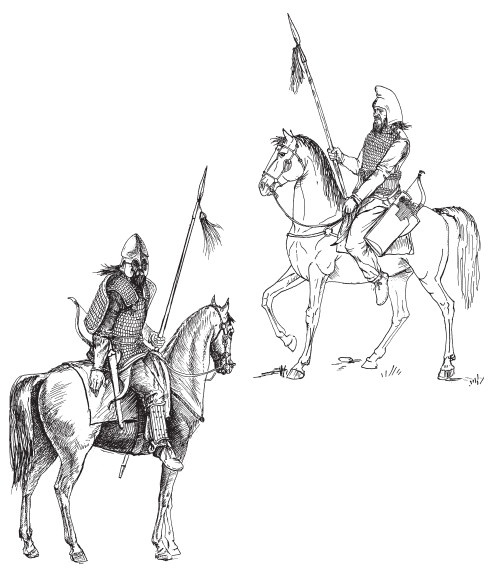

Илл. 89. Скифские конные воины в панцире. IV вв. до н. э. Реконструкция Д. Шевчука

Еще в первые десятилетия XX в. он впервые четко сформулировал общее представление о характере скифского государства и о времени его возникновения. Сравнивая Скифию и Персидскую империю Ахеменидов, М.И. Ростовцев отмечает: «Скифия, конечно, не могла равняться с Персией ни по своей культурности, ни по своей государственности. Персия унаследовала от своих предшественников – Ассиро-Вавилонии и Египта – старую прочную государственность и культуру <…> Скифы же, поскольку можно судить по единственному достоверному свидетельству об их государственности и культуре – свидетельству Геродота, остались на юге России преимущественно кочевниками, и государство их было типичным государством конных кочевых наездников с сильной конной дружиной под управлением неограниченного державного владыки-царя. Их державу надо представлять себе организованной по типу позднейшего Хазарского царства или татарской Золотой Орды».

Позднее ученый вынужден будет признать, что «задача выяснения государственности и уровня культурной жизни скифов <…> очень трудна и неблагодарна». Тем не менее М.И. Ростовцев был твердо уверен в том, что «мы имеем дело на протяжении, вероятно, части VI в. до н. э., всего V в. и, возможно, IV с частью III, с крупной политической единицей, выступающей по отношению к внешнему миру <…> как одно политическое целое <…> Геродот знал единую скифскую державу, в сведениях об Атее мы встречаемся с таковой же».

«Вопрос о границах Скифии, – пишет он далее, – то есть о пределах власти скифских царей, вряд ли может быть разрешен с точностью. Он, конечно, не совпадает с вопросом о величине той области, которую заселяли скифы. Подчинение или зависимость тех или других местностей могли не сопровождаться поселением на этой местности значительных масс скифов. Мне кажется, однако, что сфера распространения курганных погребений с вещами, где смешиваются элементы иранской восточной культуры с греческими и местными, при том постоянстве, которым в общем отличается, несмотря на разнообразие во времени и месте, скифский тип курганного погребения, может считаться и сферой государства скифов как руководящего государственного элемента. Одним культурным влиянием этого постоянства не объяснишь. Если это так, то в рамки древнейшего скифского царства придется включить не только значительную часть Прикубанья с зависимостью от него Тамани и племен по Азовскому морю, но и всю Киевщину и Полтавщину».

Весьма ценные соображения высказал М.И. Ростовцев и относительно структуры, или внутреннего устройства, скифского государства в VI–III вв. до н. э. «Скифское царство, – отмечает он, – разделено было на три части с отдельным царем во главе каждой. Питающим центром для всех этих частей были <…> степи между Днепром и Донцом, населенные так называемыми царскими скифами; с ними одно целое составлял степной Крым. Несомненно, однако, что наряду с этими большими делениями, имелись и более мелкие подразделения на округа (Геродот называет их, как в Египте, номами). Отношения правителей этих номов к царям надо представлять себе, вероятно, как отношения вассалов <…> к сюзерену». И в дальнейшем при работе над скифским материалом ученый придерживался своих прежних взглядов на эту проблему, лишь уточняя и углубляя их.

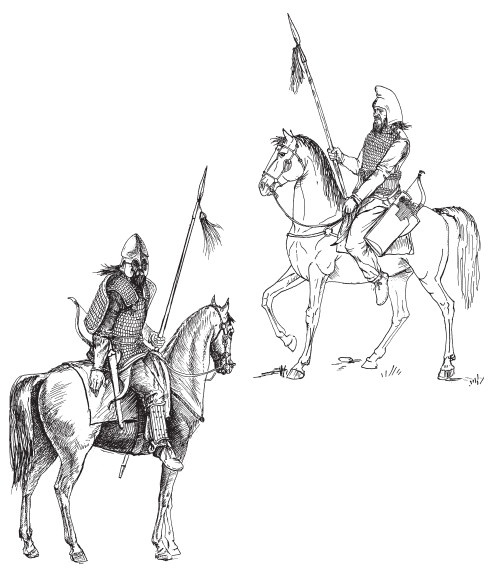

Илл. 90. Скифский пеший воин:

а) реконструкция Д. Шевчука;

б) реконструкция М. Горелика

«Государственная организация скифов, – подчеркивал он, – предполагает существование особого военного класса населения, то есть особой военноорганизованной аристократии, тесно связанной со всем административным строем государства. Известно свидетельство Геродота о делении государства на „архэ“, а каждой „архэ“ – на номы

[59] с центральным святилищем Арея в каждом номе <…> Уже это святилище Арея предполагает чисто военную организацию указанных делений <…> Картина, рисующаяся нам на основании этих разрозненных и случайных свидетельств, прежде всего, укладывается в представление о государстве, организованном на чисто военный лад. Господствующим классом являются организованные в дружину скифы-завоеватели, группирующиеся около отдельных представителей знати в мелкие дружины, которые в свою очередь соединяются в группы по номам и „архэ“ и руководятся в больших мероприятиях главным царем, по указанию которого действуют монархи и правители трех частей царства. Такой характер организации государства совместим и с земледельческим и со скотоводческим бытом подвластного населения. Роль господ сводится к собиранию дани, подавлению восстаний, борьбе с соседними племенами и организации отпора от нападений извне. Он напоминает также только в общих чертах организацию известных нам <…> кочевых держав, особенно наиболее прочных из них – державы хазар или татарской Золотой Орды».