Для ведения кочевого хозяйства требовалось большое количество рабочих рук. С особыми трудностями был связан выпас скота не только в зимнее время, но и в плохую погоду. Много труда требовала переработка продуктов скотоводства, стрижка овец, изготовление войлока, обработка кож, мехов и пр.

Кочевники, что подтверждается этнографией и свидетельствами письменной истории, широко применяли рабский труд не только в домашнем, но и в скотоводческом хозяйстве, на тяжелых работах. Приведу в качестве примера следующее сообщение В. Рубрука о золотоордынских татарах XIII в.: «Когда русские не могут дать больше золота или серебра, татары уводят их и их малюток, как стада, чтобы караулить их животных». Или еще одно сообщение И.П. Петрушевского: «Закончив ограбление города и дележ добычи, они (золотоордынцы. – В.Г.) принимались за горожан: военных убивали, семьи их обращали в рабство. Девушек и молодых женщин также обращали в рабынь и делили между знатью и воинами. Ремесленников и искусных мастеров распределяли в качестве рабов…».

Вероятно, скифская знать также захватывала в плен ремесленников, чтобы держать их в качестве рабов в мастерских. Подтверждение этому видят в том, что в ранних могилах имеются изделия торевтов, в которых сочетаются скифские и переднеазиатские, а в более поздних – античные и скифские художественные элементы. Часть таких вещей могла изготовляться в мастерских при ставках скифских царей.

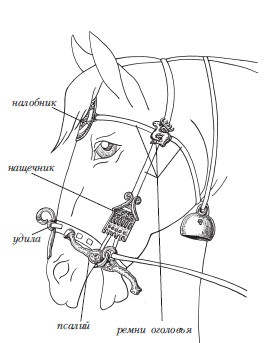

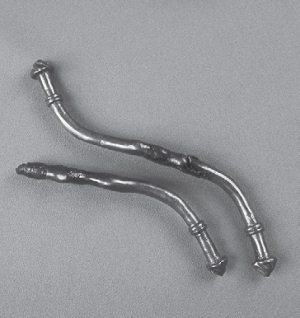

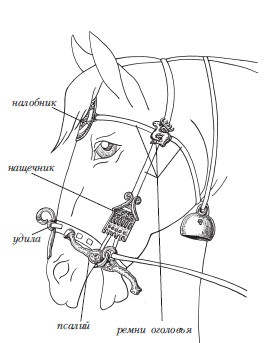

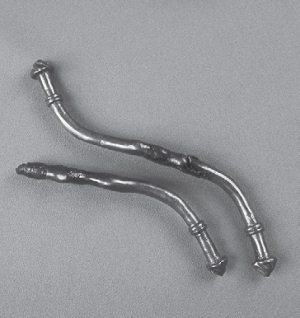

Илл. 92. Элементы конской узды (из курганов у с. Колбино):

а) бронзовые нащечники в виде головы волка, курган № 10;

б) роговые псалии с резным изображением головы лося, курган № 8;

в) реконструкция конской узды по материалам «Частых курганов» (по П.Д. Либерову);

г) серебряные псалии, курган № 26;

д) бронзовый налобник в виде головы хищной птицы, курган № 4;

е) серебряный конский налобник в виде головы грифона, курган № 3

Вероятно, свободные ремесленники и торговцы составляли важные социальные группы у скифов. Некоторые исследователи считают, что в Скифии существовали касты. Однако весь уклад жизни кочевых скифов мало этому соответствовал.

Основную массу населения составляли свободные общинники, простые кочевники-скотоводы. По-видимому, в V–IV вв. до н. э. происходил процесс их постепенного обеднения. Об этом говорит и тот факт, что в то же время увеличивалась доля пехоты в скифском войске. Так, у Сатира было 20 тыс. скифской пехоты и 10 тыс. всадников. Вероятно, пехота вербовалась именно из разорившихся свободных скотоводов, не имевших верховых лошадей.

Основной массой скота, составлявшего главное средство производства, владели богатые скифы. В таких хозяйствах самую тяжелую работу наряду с рабами выполняли и обедневшие родственники, как это было принято у всех кочевых народов.

Некоторое время в науке бытовало мнение, что у скифов существовал рабовладельческий строй, а сама Скифия являлась рабовладельческим государством. Но затем стало очевидным, что строй скифского общества был близок к сохранявшемуся у большинства кочевых народов и в более поздние исторические периоды. Его обычно принято называть патриархально-феодальным или ранне-феодальным.

Нет оснований сомневаться в том, что государство у скифов возникло еще во время их переднеазиатских походов, что подтверждается рядом данных. Так, на одной из клинописных табличек ассирийского царя Асархаддона (681–668 гг. до н. э.) среди вопросов к оракулу бога Шамаша спрашивается: будет ли Партатуа, «царь страны Ишкуза», придерживаться договора о дружбе, если Асархаддон выдаст за него свою дочь. В этом документе, как отмечает И.М. Дьяконов, подчеркивается, что ассирийцы в то время считали главу скифов именно царем и притом царем определенной «страны». Ученые предполагают, что Скифское царство могло находиться возле оз. Урмия, южнее которого около селения Зивие (Саккыз) найдены сокровища скифского царя конца VII в. до н. э.

Не укрепившись надолго в Передней Азии, скифское государство возродилось в Северном Причерноморье.

Исторические источники не позволяют видеть в Скифии нестойкий родоплеменной союз, как считают некоторые ученые. Напомню, что грек Фукидид писал в конце V в. до н. э. о царстве одрисов во Фракии и отмечал, что оно не может ни по своей военной силе, ни по количеству войск сравниться со скифами. Со скифами «не только не могут сравниваться европейские царства, но даже в Азии нет народа, который мог бы один на один противостоять скифам, если все они будут единодушны». О прочности государства кочевников свидетельствует длительность его существования (VII–IV вв. до н. э.) и то, что оно выдержало противостояние с таким грозным врагом, как персидский царь Дарий I Гистасп в конце VI в. до н. э.

Вероятно, скифское государство создавалось как военная родоплеменная организация, что вполне соответствовало условиям кочевого хозяйства и быта. Род и племя у скифов, утратив первоначальные экономические и социальные функции, сохранялись только как основы воинских подразделений, необходимых для постоянной защиты пастбищ, охраны скота, походов против соседей.

Особое место занимает вопрос об отношениях между господствующими царскими скифами и подвластными им племенами и народностями. По Геродоту, царские скифы были свободными и считали всех остальных скифов своими рабами, то есть подданными и данниками.

В связи с этим особый интерес представляет свидетельство Страбона о кочевниках и земледельцах в Крыму, которое можно отнести к IV в. до н. э. «Номады, – сообщает он, – занимаются больше войною, чем разбоем, и войны ведут из-за дани: предоставив землю во владение желающим заниматься земледелием, они довольствуются получением условленной умеренной дани, не для наживы, а для удовлетворения ежедневных жизненных потребностей; в случае же неуплаты денег данниками начинают с ними войну <…> Действительно, они даже не начинали бы войны, если бы дани были правильно им уплачиваемы. А не платят им те, которые уверены в своих силах, так что могут или легко отразить нападающих или воспрепятствовать вторжению». Земледельцы Крыма хотя и платили дань кочевникам, в какой-то мере сохраняли самостоятельность. Аналогичными, вероятно, были отношения между данниками и господствующими скифами и на других территориях страны.