На протяжении своего многовекового существования (VII–III вв. до н. э.) скифский звериный стиль подчинялся единым законам и руководствовался общими изобразительными приемами. И, тем не менее, в его развитии ученые прослеживают два больших этапа – ранний (VII–VI вв. до н. э.) и поздний (V–IV вв. до н. э.). Для изображений раннего этапа характерны, прежде всего, определенный реализм, целостность образа, стремление мастера приспособить мотив к форме вещи, свободное размещение фигур в пространстве, лаконичность и редкость сюжетных сцен. Излюбленные образы этого времени – баран, грифо-баран, хищники семейства кошачьих, лось, орел, лошадь, горный козел.

Более поздний этап отличается усилением схематизма, перенесением акцента на форму украшаемой вещи, меньшим лаконизмом, появлением сюжетных сцен и растительных мотивов, увеличением пышности в орнаментации («скифское барокко»). Преобладают изображения львов, горных козлов, кабанов, появляются волки и медведи, а место грифо-барана прочно занимает заимствованный из эллинского искусства крылатый орлиноголовый грифон. К концу этого этапа влияние греков настолько усиливается, что скифский звериный стиль иногда называют даже греко-скифским. Правда, это характерно не для всех областей Скифии.

Создается впечатление, что звериный стиль имел чисто декоративный характер – ведь все изображения животных, независимо от материала, в котором они созданы, украшали вещи, использовавшиеся как в быту, так и в ритуальных целях. В основном, изображения в зверином стиле встречаются на предметах, жизненно важных для скифов-воинов: оружии, конской сбруи, вещей культового назначения, одежде и личных украшениях (они же – предметы, отражающие социальный статус, престиж данного человека: гривны, серьги, пекторали, браслеты, перстни и др.). Особенно много звериных образов и сюжетов использовалось для оформления узды боевого коня: здесь были задействованы практически все мотивы и персонажи, включая рыб и змей, а также сцены терзания копытных хищниками.

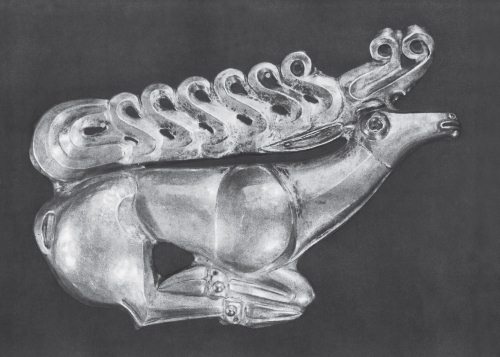

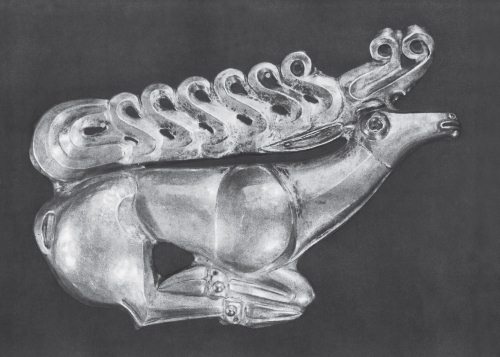

Илл. 99. Золотая бляха в виде оленя.

Курган у ст. Костромской, VII–VI вв. до н. э.

Чем же руководствовались кочевники, помещая изображения зверей и птиц на свои вещи? Прежде всего, важно отметить, что звериный стиль, как и вся скифская культура, был новообразованием, появившимся на обширных пространствах степей Евразии не позднее VII в. до н. э., и нет никаких сомнений в том, что он отражал идеологические воззрения именно ранних кочевников.

Скифы, как и их соседи, украшали свои вещи (костюм, оружие и конскую сбрую, предметы туалета и культа) стилизованными изображениями животных. Зооморфные образы, без сомнения, были навеяны пережитками тотемических верований, но главный смысл скифского звериного стиля – сакральномагический.

Скифские мастера особо выделяют те органы животных и птиц, которые символизируют зоркость и остроту слуха, силу, ловкость и смелость в борьбе, – глаз, ухо, рога, зубастую пасть, клюв, когтистые лапы. Тело зверя иногда заполняется фигурами других животных или их частями, подчеркиваются мускулы шеи и плеча. Все перечисленные особенности стиля типичны для искусства раннекочевых обществ на обширных степных пространствах Евразии от Дуная до Северного Китая. Это лишний раз подтверждает общие корни происхождения звериного стиля в VII–III вв. до н. э., возникшего и развивавшегося у многих племен степи и лесостепи с близкими идеологическими представлениями и образом жизни.

Итак, главное функциональное назначение звериного стиля – сакральномагическое. Ведь изображаемые животные воплощали черты, так необходимые и высоко ценимые кочевниками вообще и скифами в частности. В представлениях многих народов древности образы некоторых зверей или наиболее характерных частей их фигур символизируют перенесение присущих им черт на владельца изображения. Конь воина должен был, таким образом, «лететь быстрее лани», меч и копье разить врага, словно смертоносный удар лапы льва или клюва орла. Кроме того, скифы верили в охранительные свойства предметов с изображениями зверей и птиц, призванных устрашать и отпугивать как врагов, так и злых духов и, тем самым, оберегать хозяина данной вещи. Это были своего рода обереги-талисманы.

Однако с недавних пор некоторые ученые, не отрицая магического значения скифского искусства, отдают предпочтение мифологическому его истолкованию, хотя это мифологическое содержание понимается по-разному. Тем не менее они считают звериные образы инкарнациями (воплощениями) различных богов, героев и мифологических персонажей. Классический пример архаического представления о божестве у древних иранцев (а скифы, по всеобщему признанию, относились по языку и культуре к северной ветви обширного иранского мира) – многократные зоо– и антропоморфные превращения бога Веретрагны в «Авесте». Точно так же сцены терзания хищниками травоядных и сцены борьбы зверей находят свое объяснение среди дуалистических воззрений индоиранских народов древности. Наиболее распространенное толкование этих сюжетов – непрерывность жизненного цикла и возрождение через уничтожение и смерть.

Требует своего объяснения и ограниченность репертуара звериных образов, воплощаемых скифскими мастерами в своем самобытном искусстве. Почему из всего богатства окружающего их мира живой природы они упорно отбирали лишь строго ограниченный ряд животных и птиц? Здесь, видимо, важную роль играло то, что в зооморфное оформление различных предметов скифы часто вкладывали и свои представления о строении мира. «Многие древние народы, в том числе и ранние кочевники евразийских степей, – отмечает Е.В. Переводчикова, – мыслили Вселенную разделенной по вертикали на три мира: верхний (небесный), средний (принадлежащий людям) и нижний (подземный). Такое представление о мироздании условно называется „концепцией мирового древа“, потому что каждое дерево растет вертикально и при этом имеет крону, ствол и корни, т. е. три части, по размещению в пространстве соответствующие тем самым трем зонам, о которых только что шла речь». В древности существовали разные способы символического обозначения трех зон мироздания. И один из них, пожалуй, самый распространенный, был основан на зооморфном «языке», или коде, согласно которому верхний мир связан с птицами, средний – с копытными животными, а нижний – с рыбами и пресмыкающимися. Взглянув на скифский звериный стиль сквозь призму этой концепции, мы получим объяснение репертуара его образов. В самом деле, здесь представлены три группы изображений: птицы, копытные и хищники. При этом скифский зооморфный код отличается от универсального лишь тем, что нижний мир обозначен наряду со змеями и рыбами, также и хищными зверями».

Среди персонажей скифского звериного стиля встречаются животные, как бы объединяющие собой разные миры, – это так называемые медиаторы. В скифской мифологии роль посредника-медиатора выполнял, в частности, кабан. Он подходил для такой роли из-за своей двойной природы: с одной стороны, это копытное животное, питающееся желудями, а с другой – плотоядный и опасный для человека зверь, родственный хищникам. Поэтому неудивительно, что древнее сознание отвело ему роль посредника между нижней (загробной) и средней (живой, обитаемой людьми) зонами мироздания.