Вариацией на тему судьбы первого царя является и ритуал скифского праздника связанный со священным золотом. Ритуал, судя по всему, был окружен тайной. Геродот скупо сообщает о нем: «Упомянутые священные золотые предметы скифские цари тщательно охраняли и с благоговением почитали их, принося ежегодно богатые жертвы. Если кто-нибудь на празднике заснет под открытым небом с этим священным золотом, то, по мнению скифов, не проживет и года. Поэтому скифы дают ему земли столько, сколько он может за день объехать на коне». Суть этого ритуала (подробнее он будет описан ниже) заключалась в имитации судьбы первого царя, получившего дар богов и поплатившегося за это жизнью. В мифах и фольклоре подобные ситуации объясняются оскорблением божества, нарушением табу и т. д. Фактически же это – жертвоприношение божеству, связанное по происхождению с древними культами плодородия и вошедшее органически в ритуалы утверждения и обновления царской власти.

Иной момент ритуала – единоборство претендентов на звание царя – отражен в «эллинском» варианте предания. Важность ритуала, его соотнесенность с категорией власти подтверждается изображениями на скифских монетах: на монетах Эминака – это Геракл, сгибающий лук, на монетах Атея – всадник, стреляющий из лука. Аналогичный обычай ритуального состязания лучников существовал, например, в Самарканде у потомков среднеазиатских саков.

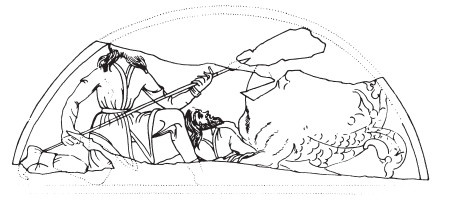

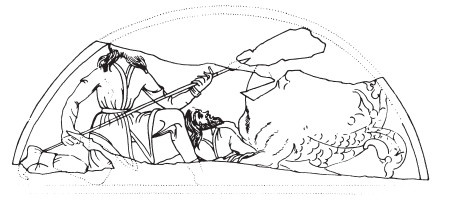

Илл. 118. Костяная пластина с изображением битвы героя с чудовищем.

Курган «Гайманова Могила»

В легенде испытание сыновей Геракла – опоясывание и сгибание лука – предстает как посвящение юношей в новую социальную группу – в разряд взрослых воинов. Вместе с состязанием происходит и наречение имен. В эпосе индоевропейских народов, в том числе тех, с которыми предки скифов имели контакты: хеттов, древних греков, а также индийцев, лук связан с мотивами власти и брака. С помощью лука происходит добывание невесты и царства. Например, на луках состязались женихи Пенелопы и Драупади, а также проходил поединок хеттского царевича Гурпанзаха.

Лук являлся символом военного сословия в эпоху, когда колесницы и всадники были основной боевой силой. И как таковой, в индоиранском мире он был одним из символов царской власти, символом царя-победителя и военного могущества вообще, о чем свидетельствуют изображения Дария I с луком в сцене триумфа над поверженным врагом.

Важное значение придавалось ритуальной стрельбе из лука как акту отпугивания злых сил. Этот обряд, возможно, представлен на золотых бляшках из Куль-Обы, где два лучника стреляют в противоположные стороны. В «Авесте» упоминается о том, как границы иранских владений были определены полетом стрелы, которую выпустил чудесный лучник Араш.

В скифских памятниках изобразительного искусства отражены различные действия с луком: сгибание (сосуд из Куль-Обы, монеты Эминака); стрельба (бляшки из Куль-Обы, монеты Атея), в том числе в сценах охоты (сосуд из Солохи, пластина из Гюновки); проверка Гераклом прямизны стрелы («Казенная Могила»). Сакральность этого действия подтверждается иранскими поверьями Сасанидского времени: «год, в начале которого они (т. е. цари. – В.Г.) занимались выделкой луков и стрел, бывал годом охоты, добычи, одоления хищных зверей и победы над врагом».

Таким образом, семантика лука многогранна, и различные действия с ним могли иметь сакральное значение. Со временем главным оружием скифской военной аристократии, более распространенным, чем лук, стал меч, он же символ бога войны.

Исследователи обычно сходятся во мнении, что «эллинский» вариант легенды о происхождении скифов, связанный непосредственно с кочевыми «царскими скифами», играл большую роль в царской идеологии и более соответствовал политическим целям скифских царей. Обе версии скифской легенды отражали идеологию господствующего слоя общества, т. е. военной аристократии («царей»). Следы двух традиций – местной и пришлой – настолько тесно переплетены, что расчленить их практически невозможно. И все же «скифский» вариант легенды представляется более связанным с официальной идеологией скифского общества.

Тагимасад

Тагимасад (Посейдон) не входил в семерку верховных божеств. Его почитали лишь царские скифы, божеством-покровителем которых он, вероятно, и был. Сущность и роль этого божества остаются совершенно неясными, точно так же, как неясным является и его имя. Иногда Тагимасада считают солнечным божеством по аналогии с верховным богом массагетов (среднеазиатских ираноязычных кочевников, родственных скифам). Но Геродот, сопоставляя его с греческим «морским владыкой» Посейдоном, имел в виду, скорее всего, «водный» и «конский» аспекты этого божества. Посейдон относился к числу древнейших индоевропейских богов и олицетворял не только морские и пресные воды, но и необузданную мощь природных стихий. Греческого Посейдона называли «колебателем земли». Его аналогами в иранской мифологии был Мазда, а в индийской – Варуна, связанный с космическими водами, луной, магией и т. д. Древним культовым животным всех этих божеств являлся бык – олицетворение животворных вод. В дальнейшем, по мере усиления роли всадничества, божества водных потоков и просторов морей принимают конский облик. В фольклоре ираноязычных народов до сих пор сохранился образ водяного коня, иногда крылатого, обитающего в источниках.

Изображение Тагимасада в образе крылатого коня представлено на серебряной амфоре из царского кургана Чертомлык. Этот великолепный сосуд внушительных размеров сплошь покрыт мифологическими изображениями, среди которых есть сцены приручения или жертвоприношения коня. Не исключено, что имя «Тагимасад» имело фракийские корни.

Очевидно, Тагимасад также был родоначальником царских скифов. Какие же черты скифского божества обусловили отождествление его с греческим Посейдоном? Посейдон – божество плодоносящей воды не только морей, но и рек, и вообще всех пресных потоков. Посейдон теснейшим образом связан с такими богинями, как Гея, Деметра, Гера, Медуза (его возлюбленная), Афина (по некоторым версиям мифа, она его дочь), из них Медуза, Афина, Черная Деметра имеют змеиные черты или определяющие символы. Если же учесть роль водного начала как порождающей стихии в скифских генеалогических легендах и в пантеоне, то, как прародитель, Тагимасад вполне мог быть божеством, связанным с водной стихией.

И, наконец, наиболее важный для нас аспект культа Посейдона – отношение его к коням (Посейдон Гиппиос). Этот культ происходит из Северной Греции и Фессалии и связан с легендой о сотворении первого коня Посейдона из скалы или о рождении коня Землей-Геей, которая была оплодотворена влагой уснувшего Посейдона. Сюда же относится легенда о преследовании Посейдоном Черной Деметры, принявшей облик кобылицы.

На этот аспект культа Посейдона, как одну из возможных причин отождествления со скифским Тагимасадом, указывали многие ученые, и в частности, С.А. Жебелев.

«Водный» и «конский» аспекты культа греческого Посейдона связаны с обычаем принесения коней в жертву водным источникам. Персидские маги во время похода Ксеркса принесли в жертву белых коней реке Стримон в Фессалии, очевидно, согласно местному обычаю. Однако и в индоиранских религиях образ коня также имеет самое непосредственное отношение к воде, хотя олицетворением водной стихии чаще выступает бык. В «Авесте» упоминается «быстроконный» дух воды Апам Напат, также и герой Тиштрия, побеждающий демона засухи, предстает в образе белого коня. Б.А. Литвинский сравнивал Посейдона с иранским Маздой и индийским Варуной – создателем вод. В фольклоре иранских народов стойко сохраняется образ водяного коня, иногда крылатого, выходящего из источника и оплодотворяющего земных кобылиц, т. е. почитание «водяного коня» могло быть искони присуще и кочевым «царским скифам», равно как любым индоиранцами. Подтверждением именно такого толкования этого образа служит изображение скульптуры крылатого коня на уже упоминавшейся серебряной вазе из Чертомлыка, в котором многие ученые видят воплощение самого Тагимасада.