Несколько раньше, в середине 1916 года гусеничное самоходное шасси, разработанное по заказу Военного министерства, представила фирма «Дюркопп». В задней части «Дюрвагена» помещались два 80-сильных двигателя, перед ними — сиденье водителя, переднюю же часть машины занимала грузовая платформа. Ходовую часть разработали по типу известного американского трактора «Холт-Катерпиллер».

После появления первых английских танков германское Военное министерство решило в виде опыта приступить к работам по созданию вездеходных бронированных боевых машин, и в октябре 1916 года в Берлине состоялось первое совещание по этому поводу. Поскольку речь шла о совмещении вездеходного шасси с бронекорпусом и вооружением, понятно участие в совещании конструкторов «Бремервагена» и «Дюрвагена». Однако попытка снабдить шасси «Мариенваген I» коробчатым корпусом из 9-мм брони не удалась. Шасси «Дюркопп» оказалось слишком слабым для установки на нём бронекорпуса, и два построенных экземпляра этой машины использовались в качестве обычных транспортёров. Был также разработан проект «Орионваген» полугусеничной схемы с управляемыми колёсами и приземистым обтекаемым корпусом, частично прикрывавшим ходовую часть.

1 февраля 1917 года «Ганза-Лойд» продемонстрировала в Берлине трёхколёсную бронемашину «Треффасваген», высокую проходимость которой обеспечивали два приводных колеса большого диаметра с широким стальным ободом. Между колёсами помещалась бронерубка, а для управления служил вынесенный вперёд на коробчатой балке строенный поворотный каток малого диаметра. Как и все попытки создания «высококолёсного» танка (включая английский проект «сухопутного крейсера» майора Хеттерингтона и построенную в России опытную машину капитана Лебеденко), эксперимент с «Треффасвагеном» оказался неудачным. Он испытывался до октября 1917 года, предлагался в качестве тяжёлого бронетягача, но ещё до окончания войны был разобран на лом.

ТЯЖЁЛЫЙ ТАНК A7V

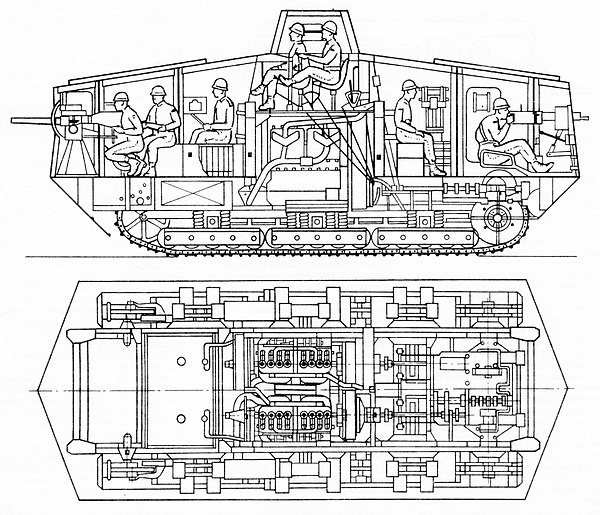

Компоновка агрегатов танка A7V и размещение членов экипажа.

Для организации и объединения работ по созданию германского танка 13 ноября 1916 года была создана техническая комиссия, которую возглавил генерал Фридрихе — руководитель 7-го (транспортного) отделения Общего управления Военного министерства. Это отделение, образованное в октябре 1915 года и именуемое сокращённо A7V (Abteilung 7, Verkehrswesen), выступало в роли заказчика боевых машин. В комиссию вошли также представители известных фирм — Г. Вильгельм («Опель»), К. Шипперт («Даймлер») и директор NAG/AEG Юнг. Руководителем конструкторских работ по решению комиссии назначили главного инженера Опытного отделения Инспекции автомобильных войск 46-летнего капитана Йозефа Фольмера. Он имел большой опыт разработки автомобилей различных типов, в военном ведомстве успешно вёл работы по повышению проходимости грузовиков. В группу Фольмера вошло около 40 конструкторов от различных фирм.

Поначалу немцы заимствовали английское название «Tank», затем появились «Panzerwagen», «Panzerkraftwagen» и «Kampfwagen». А 22 сентября 1918 года, то есть незадолго до окончания войны, официально был утверждён термин «Sturmpanzerwagen».

Взгляды Военного министерства и высшего командования на назначение этой машины значительно расходились. Скептицизм командования в отношении танков и нежелание тратить средства попусту породили решение о разработке универсального шасси. 15 ноября сформулировали требования к гусеничному самоходному шасси, которое можно было бы использовать для танка и трактора или грузовика. При этом машина должна была развивать скорость до 12 км/ч, преодолевать рвы шириной 1,5 м и подъёмы крутизной 30°. Заметим, что практически в то же время по такому же пути пошли в Италии, создавая опытный тяжёлый танк «Фиат-2000». Только к концу 20-х годов окончательно стало ясно — создать полноценный танк на шасси трактора или использовать танк как трактор невозможно.

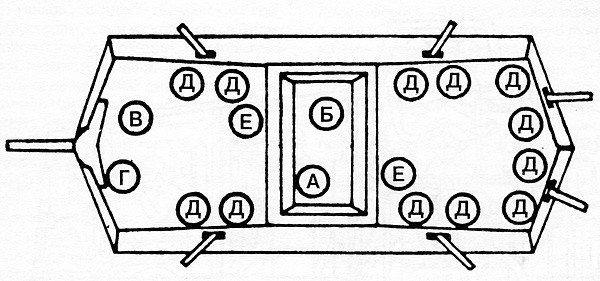

Размещение экипажа в танке:

А — командир, Б — механик-водитель, В — заряжающий, Г — наводчик, Д — пулемётчики, Е — механики.

К участию в этом проекте привлекались фирмы «Даймлер», «Бюссинг», NAG, «Бенц» и «Опель». В разработке ходовой части участвовали представитель фирмы «Холт-Катерпиллер» X. Стайнер и берлинская фирма «Брасс унд Херштетт». Несмотря на скептицизм Ставки, поддержка Военного министерства обеспечила средства для проведения работ.

Проектирование велось спешно и было завершено уже к 22 декабря. В основу компоновочной схемы машины легла симметрия в продольной и поперечной плоскостях, что сказывалось даже на расположении дверей корпуса.

Все агрегаты шасси собирались на массивной прямоугольной коробчатой раме. В геометрическом центре машины располагался двигательный отсек, закрытый капотом. Над ним помещалась площадка с местами механика-водителя и командира. На первом варианте шасси установили два места водителя, повёрнутые в противоположные стороны, для переднего и заднего хода — популярная в те годы идея «челнока». Для увеличения полезного объёма корпуса гусеницы поместили практически под днищем корпуса. Ходовую часть выполнили по типу трактора «Холт».

«Ходовые тележки» подвешивались на вертикальных винтовых цилиндрических пружинах к поперечным коробчатым балкам, приклёпанным снизу рамы. Поначалу каждая тележка имела две пружины, затем их количество довели до четырёх. Одна тележка несла пять опорных катков с наружными и центральными ребордами — по типу железнодорожных. На каждый борт приходилось по три тележки. Перемещение тележек относительно рамы ограничивалось балками. Верхняя ветвь гусеницы поддерживалась шестью роликами, которые крепились попарно на особых брусках, уложенных по бокам рамы на выступы поперечных балок. Таким образом, оси поддерживающих роликов и ведущего колеса были жёстко связаны с рамой. Ось направляющего колеса снабжалась винтовым механизмом регулировки натяжения гусеницы. Направляющее и ведущее колёса — спицованные (впоследствии устанавливались и сплошные ведущие колёса). Расположенное сзади ведущее колесо имело зубчатый венец, зацеплявший шарниры гусеничной цепи.

Траки гусениц делались сборными. Каждый трак состоял из башмака и рельса. Башмак, снабжённый невысокими поперечными грунтозацепами, непосредственно ложился на грунт и служил как бы «шпалами» для рельса, по которому двигались опорные катки с ребордами — некое подобие железнодорожного хода. Проушины на концах внутреннего рельса служили для соединения траков цилиндрическими пальцами (болтами) с надетыми на них втулками — буксами. С одного края башмак имел изогнутый отросток, прикрывавший шарнир от попадания грязи и камней при изгибе. Ширина башмака составляла 500 мм, рельса — 180 мм, внутреннего проёма рельса — 65 мм, толщина башмака — 8 мм, высота рельса — 115 мм. Рельс выполнялся из прессованной стали, пальцы и втулки — из стали «хронос», башмак штамповался из мартеновской стали Сименса.

Требования к танку определяли скорость движения 10 км/ч. При планировавшемся весе 25–30 т и предполагаемом сопротивлении движению для этого требовался двигатель мощностью около 200 л.с. Такие моторы имелись в Германии (например, для дирижаблей жёсткой схемы «Цеппелин»), но были малодоступны. Фирма «Даймлер» могла поставить двигатели мощностью 100 л.с. и снабжать ими строящиеся танки. Поэтому решили применить двухдвигательную установку с работой каждого мотора на гусеницу одного борта. Двигатели были карбюраторные, 4-цилиндровые, рядные, жидкостного охлаждения, с рабочим объёмом цилиндров 17 л, диаметром цилиндров 165 мм и рабочим ходом поршня 200 мм. Расход бензина на 1 км пути составлял 4–7 л. Двигатели устанавливались параллельно, носками коленчатых валов к корме и крепились к раме каждый в трёх точках.