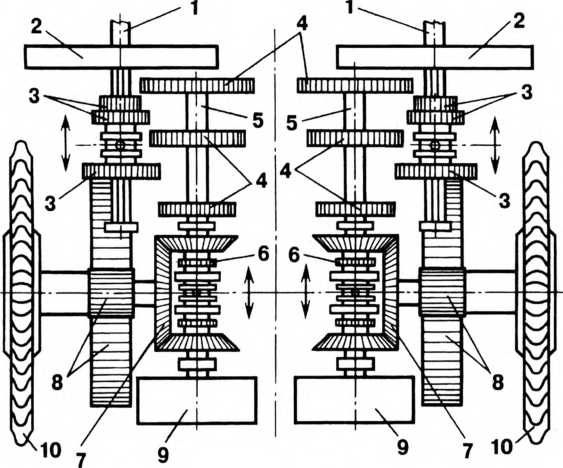

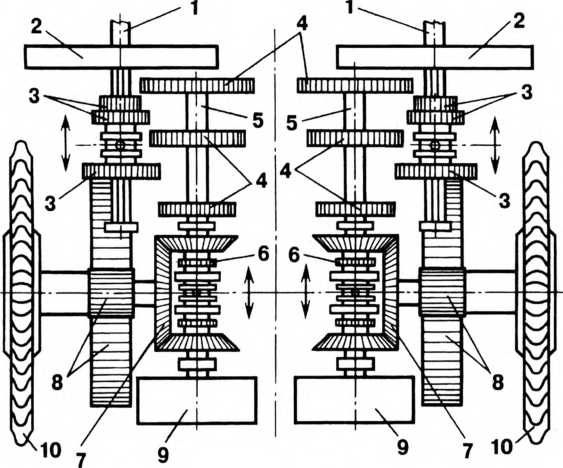

Схема трансмиссии танка A7V: 1 — носок коленчатого вала, 2 — главный фрикцион, 3 — скользящие шестерни ведущего вала, 4 — шестерни передаточного вала, 5 — ведущий вал, 6 — подвижная втулка конической передачи, 7 — коническая шестерня бортового вала, 8 — бортовой редуктор, 9 — тормоз, 10 — ведущее колесо.

Экраны, закрывавшие ходовую часть, были и на серийных танках, однако экипажи снимали их, открывая ходовые тележки, дабы грязь с верхних ветвей гусениц не забивалась в ходовую часть. Снятые броневые экраны разрезались и использовались для дополнительной зашиты верхней рубки. Бронелисты, прикрывавшие направляющие и ведущие колеса, могли откидываться на петлях вверх при обслуживании ходовой части. После снятия центральных бронеэкранов эти крайние листы на ряде танков обрезались по свободным углам. Для обслуживания ходовой части с каждого борта имелись также два небольших лючка, крышка переднего имела вырез для вывода выхлопной трубы (кроме танков на шасси №№ 501 и 507, где лючки с вырезом выполнили позднее). Лючок имелся также в нижнем кормовом листе. Расположение командира и водителя в поднятой рубке обеспечивало им неплохой обзор местности, и этим A7V выгодно отличался, скажем, от британских «ромбовидных» тяжелых танков или французского «Шнейдер». Однако длинный высокий корпус сильно затруднял наблюдение непосредственно перед танком. Водитель видел местность только в 9 метрах впереди машины и далее. Поэтому в управлении ему помогали механики, наблюдавшие за местностью через лючки в бортах — под рубкой. В отличие от британских тяжелых танков (до появления Mk V), всю физическую работу по управлению танком водитель выполнял один, причем она была легче, чем у британских коллег. Механики участвовали в управлении только «глазами и голосом». Кстати и сидения водителя, командира и наводчиков в A7V были удобнее, чем рабочие места экипажей британских тяжелых танков. Был разработан вариант «танка связи» (или «машины-коммутатора»), оснащенного радиостанцией с поручневой антенной на крыше корпуса, вооруженного только четырьмя пулеметами, с экипажем 11–13 человек, включая радистов и наблюдателей. Эту машину предполагалось использовать как передвижной пункт связи для руководства общевойсковым боем («сражением объединенных родов войск», как тогда говорили), радиостанция должна была работать на стоянке. Но, хотя под монтаж радиооборудования даже было выделено рабочее шасси, этот проект — в отличие от британских или французских «радиотанков» — остался на бумаге. Большие размеры и особенно высота танка делали его хорошо видимой мишенью для артиллерии. За громоздкий неуклюжий корпус и за две дымящие выхлопные трубы A7V прозвали в войсках «тяжелой полевой кухней». Вентиляция танка, как и на первых английских и французских машинах, оказалась неудовлетворительной, а при совмещении моторного отделения с обитаемым — внутри корпуса быстро скапливались пары бензина и масла, а при стрельбе — пороховые газы. По рассказу одного водителя A7V, температура внутри танка во время боя достигала 86 °C — пожалуй, небольшое преувеличение. Да и на марше или в ожидании выхода в бой, когда на крыше поверх вентиляционных решеток размещались масксеть и брезент, обитаемость танка была не лучшей, так что большая часть экипажа на марше предпочитала размешаться на крыше танка. Тряска и теснота затрудняла передвижения внутри танка. Экипажи прибегали к импровизированным приспособлениям для сохранения равновесия — к вентиляционным решеткам в крыше привязывали веревки с узлами и петлями вроде петель в трамвае.

Правда, большие размеры корпуса и большие бронедвери делали посадку и высадку экипажа A7V проще и быстрее, чем, например, в британских танках. Как показал боевой опыт, обилие вооружения при многочисленном экипаже и недостаточное время для тренировки танкистов приводили к тому, что пулеметчики мешали артиллеристам и наоборот. Вообще же неудачи, которые постигли германские танки впоследствии, следует отнести не только на счет недостатков конструкции, но и на счет малочисленности машин и степени обученности их экипажей — у немцев просто не было времени и возможности провести должное обучение всех экипажей. Даже, если они добивались местных успехов, это никак не влияло на ход операций. Столь разительное несоответствие целей и средств растревожило «общественное мнение». 2 октября 1918 г. на заседании лидеров партий в рейхстаге представитель Ставки Главного Командования попытался разъяснить «народным избранникам» столь разительное несоответствие целей и средств: «Надежда побороть противника исчезла. Первым фактором, решительно повлиявшим на такой исход, являются танки. Противник применил их в громадных, нами не предвиденных массах. Мы не были в состоянии противопоставить противнику такое же количество германских танков. Наша промышленность не могла производить их в достаточном числе без серьезного ущерба для других важных заданий: она и так была напряжена до крайности». Депутаты, как и положено, резко упрекали военное министерство и Главное Командование в пренебрежении новым боевым средством. 23 октября было распространено заявление военного министра генерала Шейха: «Мы уже давно энергично занимались постройкой этого оружия (которое признано важным). Мы скоро будем иметь дополнительное средство для успешного продолжения войны, если нас к этому вынудят». Полезность «этого оружия» теперь не вызвала сомнений ни у военного министерства, ни у Главного Командования. Но было уже слишком поздно. С другой стороны, появление германских танков взволновало союзников, т. е. англичан и французов. Танк A7V № 542 «Эльфриде», захваченный британцами у Виллер-Бретонне, был внимательно изучен, испытывался французскими и британскими экипажами. По мнению союзников, «немцы в своей модели повторили большое количество конструктивных ошибок и механических недостатков, позаимствованных ими у первых английских и французских танков» (так, во всяком случае, писал в 1919 г. французский историк капитан Л. Дютиль). Точнее было бы сказать, что немцы учли многие из недостатков первых танков союзников, но сделали немало собственных ошибок.

Британские специалисты отмечали хорошее бронирование A7V спереди, сзади и с бортов при слабой защите крыши (ослабленной вентиляционными решетками). Кроме того, «заслонки отверстий в башне, орудийный шит, пулеметные маски и щели между плитами… были очень уязвимы для осколков ружейных и пулеметных пуль» (эти недостатки A7V немцы в основном устранили уже летом 1918 года). Британский генерал-майор Дж. Ф.Ч. Фуллер в том же 1919 году писал, что германские танки «имели, особенно с фронта, очень толстую броню, сопротивляющуюся бронебойным пулям на близких дистанциях и небронебойным снарядам легких орудий на дальних дистанциях. Они были, однако, очень чувствительны к разрывам обыкновенных пуль ввиду уступов и стыков брони. Наиболее интересной особенностью этой, в общем, посредственной машины было снабжение их ведущих полотен рессорными тележками. Применение рессорных ведущих полотен в такой тяжелой машине было единственным, сделанным немцами шагом вперед в постройке танков». И, конечно, отмечалась низкая проходимость машины — об этом свидетельствовало уже то, что захваченный танк № 542 просто опрокинулся, переходя через воронку.