Изменилась соотношение конструкционных материалов в планере самолета, изделия из стали на Е-155МП составляли 50% массы конструкции. из титана – 16%, из алюминиевых сплавов – 33%, в то же время композиты, по-прежнему, используются крайне ограниченно.

Радикальные отличия нового перехватчика от МиГ-25 заключаются в установке двухконтурных двигателей Д-30Ф с форсажной камерой; прицельно-навигационного комплекса, РЛС и вооружения нового поколения; наличии экипажа из двух человек.

Обеспечить требуемую дальность и продолжительность полета в сочетании с достаточно высокой максимальной скоростью позволили двухконтурные двигатели Д-30Ф. разработанные под руководством П.А.Соловьева. Эти двигатели представляют собой модернизированный вариант двигателей, устанавливавшихся на пассажирском Ту-134. В результате доработки моторов и применения форсажной камеры удалось поднять тягу с 6800 кгс у исходного варианта до 15 500 кгс (на форсаже). Разработка двигателя началась в Перми в 1972 г.. летные испытания он проходил на изделии «99». Из-за большего расхода воздуха у двигателей Д-30Ф. по сравнению с ТРДФ Р- 300 самолета МиГ-25. сечение каналов воздухозаборников пришлось увеличить.

Ключевым элементом, определяющим эффективность авиационного комплекса стала РЛС СБИ-16 «Заслон» – первая в мире станция с фазированной антенной решеткой (ФАР), установленная на серийном боевом самолете. Эта РЛС разрабатывалась под проект туполевского тяжелого перехватчика Ту-148. планировалось также установить ее на перехватчик МиГ-25ПА. Антенну с электронным сканированием создала группа ученых и инженеров под руководством профессора Б.И.Сапсовича в НИИ Приборостроения: РЛС разработана в НПО «Фазотрон» под руководством генерального конструктора В.К.Гришина и главного конструктора А.И.Федотченко. Станция может одновременно сопровождать до десяти воздушных целей и осуществлять одновременное наведение ракет с полуактивными радиолокационными головками самонаведения на четыре из них, наиболее приоритетные для поражения пели выбираются автоматически бортовым вычислителем «Аргон-К». Дальность обнаружения целей – до 300 км., цель с ЭПР порядка 5 м2 обнаруживается на удалении 189 км (дальность автоматического сопровождения – 120 км). Углы сканирования ФАР +/-70 град, но азимуту и от -60 до +70 град, по углу места.

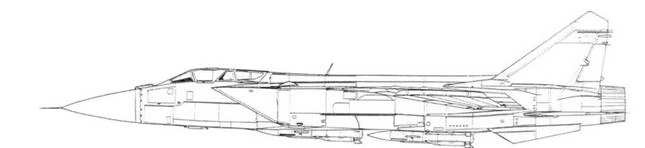

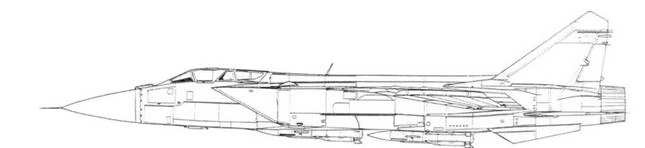

Е-155МП

Постройка первого опытного истребители – Е-155МП-831 – завершилась весной 1975 года, а 16 сентября летчик-испытатель Л.В.Федотов совершил на нем первый полет. На следующий год на летные испытани вышла вторая опытная машина, а летом 1977 года на авиазаводе в Горьком были изготовлены два самолета первой установочной партии. После окончания первого этапа государственных испытаний, в 1979 году, был развернут серийный выпуск перехватчиков, получивших новое обозначение – МиГ-31. По результатам летных испытаний в конструкцию самолета был внесен ряд существенных изменений: на передней кромке крыла по всему размаху установили четырехсекционные отклоняемые носки, для обеспечения полета на больших сверхзвуковых скоростях конструкцию крыла усилили третьим лонжероном; полностью было изменено расположение аэродинамических тормозов, которые вынесли из зоны каналов воздухозаборников.

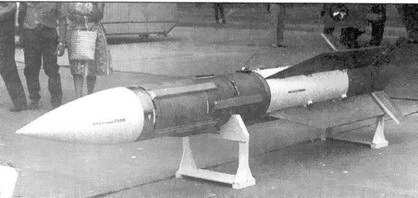

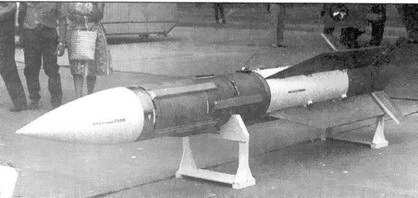

Для оснащения новых дальних перехватчиков с системой «Заслон» в МКБ «Вымпел» в конце 60-х годов началась разработка новой ракеты Р-33, снабженной полуактивной радиолокационной головкой самонаведения. Особенностью УР являлось использование крыла милого удлинения и складывающихся рулей, что обеспечивало ее конформное размещение в подфюзеляжных нишах самолетов- носителей. Головка наведения Р-33 захватывала цель после пуска, до захвата наведение ракеты осуществлялось посредством инерциальной системы (протяженность полета до перехода на самонаведение должна была составлять 10-20% траектории). В конструкции УР ее создатели широко использовали титановые сплавы. Была обеспечена способность поражать цели на дальности до 120 км. Самолеты противника, маневрирующие с перегрузкой 4, уничтожались с вероятностью 0,6- 0,8. Стартовая масса ракеты составляла 491 кг (при массе БЧ 55 кг), диапазон высот поражения 50-28.000 м, максимальная скорость поражаемой цели – 3700 км/ч.

Параллельно с разработкой перспективных перехватчиков и предназначенных для них бортовых радиолокационных станций с антеннами, имеющими механическое сканирование, коллектив ученых и инженеров под руководством профессора Б. П. Сапсовича приступил к исследованию путей построения фазированных антенных решеток (ФАР) для авиационных систем управления вооружением. Основываясь на этих работах, в 1968 году НИИ Приборостроения приступило к созданию системы управления вооружением «Заслон» с фазированной антенной решеткой (ФАР), предназначенной для оснащения перспективных истребителей-перехватчиков. При этом были найдены оригинальные технические решения, созданы высокоэффективные методы проектирования и технологии изготовления, позволившие создать, отработать и организовать серийное производство ФАР.

Первая партия состояла из двух машин. Первый серийный МиГ-31 (б/н 011, с/ н 0101), собрали в конце весны 1977 г, вторым в конце 1977 г. из сборочного цеха Горьковского завода вышел борт 012. Борт 011 стал аэродинамическим эталоном для серийных машин. Он был собран без Б РЛС и использовался для испытаний. Второй серийный самолет предназначался для испытаний бортового оборудования.

Проблемы с силовой установкой не были преодолены на первых серийных самолетах. Борис Орлов, один из летчиков-испытателей, с риском для жизни сумел посадить борт 011 с отказавшим двигателем. После посадки осмотр самолета поверг испытателей в шок. Разлетевшиеся лопатки турбины двигателя прошли буквально в миллиметре от трубопровода гидросистемы. По выражению одного из инженеров ОКБ, «лопатки из двигательного отсека выгребали горстями».

Впоследствии борту 011 выпало стать первым потерянным МиГ-31. 20 сентября 1979 г. полет выполнял экипаж в составе летчика-испытателя П.М.Остапенко и штурмана-испытателя Л.С.Попова. Вскоре после взлета на скорости 1000 км/ч сработала сигнализация о пожаре левого двигателя. Летчик отключил его. Машина была заправлена топливом под завязку, а поскольку точной информации о том, что и где горит, не было, то сливать его представлялось неразумным. Полет на МиГе с большим остатком топлива на одном двигателе возможен либо на форсаже (который при пожаре любого из двигателей положено выключать), либо со снижением. Через 20 секунд ситуация еще более осложнилась – сигнализация сообщила о пожаре сразу обоих двигателей. Остапенко вновь запустил левый, и когда тот вышел на обороты крейсерского режима, отключил правый. Но высота продолжала падать, «Рита» – речевой информатор РИ-65 – хорошо поставленным женским голосом извещать о пожаре… Экипаж боролся с аварийной ситуацией 6 мин. 54 сек, но на высоте 350 м был вынужден покинуть машину.