В этом плане «повезло» сверхтяжелому тягачу «Ворошиловец», который изначально создавался под новый, но дефорсированный танковый дизельный двигатель типа В-2 — легкий, компактный, весьма совершенный, с вполне приемлемой мощностью.

Полугусеничные вездеходы ЗИС-22 с 76-мм пушками образца 1902/30 г. в кузове на параде в Кишиневе. 1940 г.

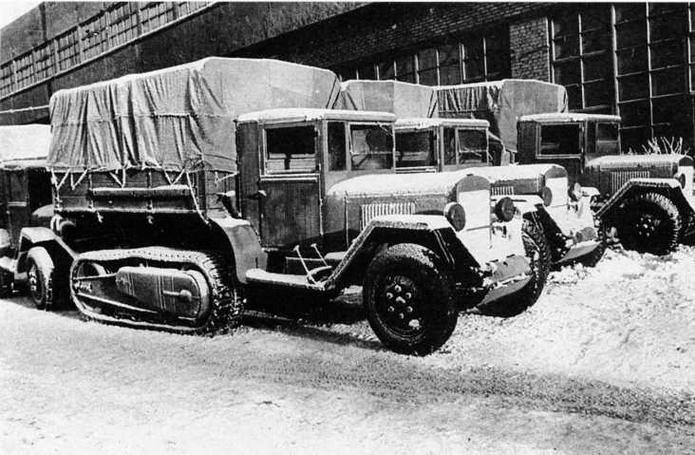

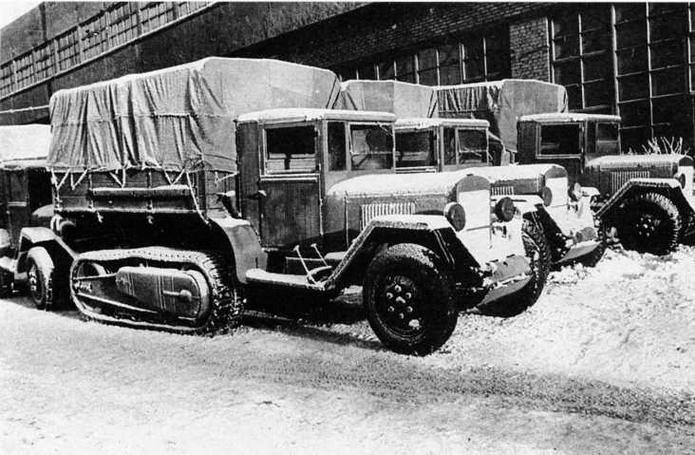

Полугусеничные автомобили ЗИС-42 перед отправкой на фронт

Что касается трансмиссий, то они на всех довоенных тягачах были достаточно примитивными, более подходящими для использования на тихоходных тракторах. Многодисковые главные фрикционы и коробки передач с надвижными шестернями (зубчатые муфты и синхронизаторы появились на тягачах только в 1940-е годы) не позволяли водителю, не имевшему определенных навыков, переключать передачи в КП «на ходу», без потери скорости машины. Фактически он мог это сделать только после ее остановки, что снижало среднюю скорость движения по бездорожью, мешало эффективно использовать мощность двигателя и приводило к частым поломкам в трансмиссии. Как известно, рост количества ступеней в КП напрямую влияет на степень использования мощности двигателя и, соответственно, на средние скорости движения тягача. С середины 1930-х годов отечественные артиллерийские тягачи имели, вроде бы, вполне благополучные четырех — пятиступенчатые трансмиссии, а «Комсомолец» и «Ворошиловец» даже восьмиступенчатые (4x2). Но это преимущество, в силу изложенных выше причин, трудно было реализовать в эксплуатации. Недаром американцы уделяли особое внимание трансмиссии и с целью повышения подвижности своих тяжелых артиллерийских тягачей нередко применяли КП с переключением под нагрузкой (без разрыва потока мощности) вплоть до установки гидромеханических передач типа «Гидроматик».

Недостаточное внимание уделялось и совершенствованию-ходовой части тягачей. В подвесках не применялись активные гасители колебаний — амортизаторы (правда, их не было и на наших танках). Обходились естественным (и нестабильным) трением в шарнирах и соединениях, что было явной полумерой и в ряде случаев подвеска становилась более жесткой. Все довоенные быстроходные тягачи имели склонность к продольному раскачиванию (дорожному резонансу). Подлинным бичом оставалось плохое сцепление с грунтом гусениц танкового типа со «скоростным» профилем грунтозацепов.

Перед войной недооценивались преимущества колесных полноприводных тягачей для буксировки полковой, дивизионной, противотанковой и малокалиберной зенитной артиллерии, остро нуждавшейся в высокой оперативной подвижности по бездорожью, в скрытности и бесшумности перемещения. Работы над такими машинами велись на заводах больше по собственной инициативе, вне тесной связи с ГАУ, только под его наблюдением, да и военные их особенно не стимулировали. Тем не менее, в 1939—1941 годах были созданы вполне работоспособные образцы колесных полноприводных автомобилей-тягачей повышенной проходимости: ГАЗ-64 (4x4, масса буксируемого прицепа 800 кг), ГАЗ-62 (4x4, 1600 кг), ГАЗ-63 (4x4, 2000 кг), ЗИС-32Р (4x4, 3000 кг), ГАЗ-ЗЗ (6x6, 2500 кг), ЗИС-36 (6x6, на испытаниях успешно буксировал по заснеженной дороге 122-мм гаубицу М-30 образца 1938 года).

Из них особенно хочется отметить автомобиль-тягач ГАЗ-63, который успешно прошел заводские испытания, дважды — межведомственные, общие — в отдельном испытательном батальоне ГАБТУ КА и специальные тяговые, которые показали, что он может быть отличным тягачом для прицепов массой 2 т, обладая при этом «рекордными» (так в отчете) показателями проходимости. В конце 1940 года ГАЗ-63, получив хорошую оценку, был рекомендован на снабжение Красной Армии с одновременной подготовкой его к производству, но к началу войны осуществить эти планы не удалось.

ЗИС-32Р (или просто ЗИС-32) был освоен в начале 1941 года, правда, из-за незначительного количества выпущенных машин (197) не смог сыграть заметную роль в качестве легкого тягача, кстати, обладавшего хорошим максимальным тяговым усилием — до 3680 кгс (не хуже, чем у гусеничного СТЗ-5).

ЗИС-42 с 37-мм зенитной пушкой у переправы через Западную Двину. Белоруссия, 1944 г.

Колонна тяжелых орудий, буксируемых тракторами С-60 и С-65, меняет позицию. Курская дуга, 1943 г.

Из полноприводных автомобилей в больших количествах производился только легковой ГАЗ-64 (с осени 1943-го — ГАЗ-67). Однако как тягач для буксировки легкой противотанковой артиллерии (45-мм пушек образцов 1937 и 1942 г.) он использовался редко. Остальные колесные тягачи требовали продолжительных конструкторских доработок, которые автоматически отпали с началом войны.

В конце 1930 —начале 1940-х годов представители ГАБТУ и ГАУ КА по непонятным причинам (кроме извечной погони за дешевизной и относительной легкостью освоения нового производства) отдавали предпочтение для использования в качестве легких артиллерийских тягачей полугусеничным автомобилям, построенным на основе обычных коммерческих грузовиков ГАЗ-АА и ЗИС-5 с их очень ограниченными возможностями. Созданные в 1938—1940 годах автомобили (ГАЗ-60С и ЗИС-22) уже по определению не могли быть достаточно прочными, надежными и долговечными, так как базировались на шасси, совсем не предназначенных для работы с подобными нерасчетными перегрузками. По своим параметрам они практически не годились для тяжелой армейской службы, в частности, из-за малой удельной мощности, плохого использования собственной массы и низких средних скоростей движения (по проселку 11,2 — 16,3 км/ч). При этом расход топлива у них был выше на 25 — 35%, чем у полноприводных трехосных колесных тягачей (из-за больших потерь мощности на самопередвижение) и достигал 74,9 — 140 л/100 км по проселку, а по бездорожью — до 200 л. Правда, полугусеничные автомобили имели высокую проходимость по слабым грунтам, особенно по метровому снегу, болоту, глубокой грязи, обычно недоступных колесным машинам, но этот показатель в значительной степени обесценивался исключительно низкой надежностью движителей, их непрерывными поломками, что и подтвердилось фронтовой эксплуатацией ЗИС-42 — единственного автомобиля-тягача, освоенного в 1942 году и успевшего принять участие в операциях Великой Отечественной.

Следует отметить, что в довоенные годы тягачами, особенно мощными, в первую очередь обеспечивались танковые части, а уже затем артиллерийские. Тем не менее, к началу войны вся артиллерия Резерва Верховного Главного командования (РВГК), корпусная, противотанковая (кроме малокалиберной), зенитная крупнокалиберная, гаубичные полки дивизионной артиллерии формально были переведены на механическую тягу, но не в штатных количествах и с недостаточным соответствием материальной части тактико-техническим требованиям. Полностью переход артиллерии на мехтягу был завершен только в ходе боевых действий.