Чтобы освободить пространство внутри танка, отказались от спонсонов и основного вооружения, оставив только пулеметы в лобовом и кормовом листах корпуса. Двигатель с радиатором сместили вперед, десантное отделение теперь располагалось между двигателем и коробкой передач. Разнеся крайние опорные катки и добавив один поддерживающий ролик в корме, удлинили ходовую часть. На крыше рубки установили наблюдательную башенку. В бортах выполнили четыре большие овальные двери, а также лючки для стрельбы из карабинов десанта; правда, пользоваться ими было очень неудобно,особенно в движении. Рычаги коробки передач и заднего хода и их тяги перенесли под крышу.

Любопытная деталь — в корпусе разместили бак с питьевой водой для экипажа и десанта, дабы сделать условия нахождения в танке более сносными. Mk IX мог перевозить десант до 50 человек или 10 т груза. Скорость хода — от 1,3 до 6,5 км/ч, запас топлива —454 л. Длина опорной поверхности — 1,83 м, площадь — 9 516 смг. Начав сборку в июне 1918 года, завод Маршалла в Генсборо выпустил 36 машин, которые так и не успели показать себя в деле — "танк-транспортер" появился слишком поздно. Один из двух собранных до перемирия Mk IX использовался во Франции в качестве санитарного транспортера.

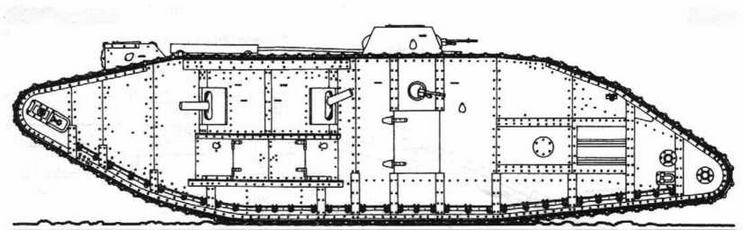

MkV* "самка"

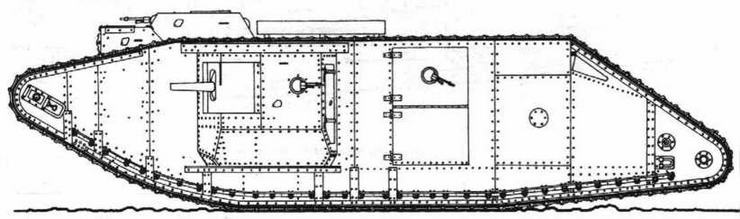

Mk V** "самец"

Характерной особенностью тяжелого танка Mk V** была смещенная вперед боевая рубка большого размера, возвышавшаяся за рубкой управления.

Mk IX стал и первым плавающим танком. На борта и лобовую часть укрепили пустые цистерны, служившие поплавками.

Над рубкой установили короб с воздуховодными трубами. Бортовые двери были загерметизированы прокладками. Для подкачки воздуха служили мехи. Движение на воде осуществлялось за счет перематывания гусениц, для чего на траках крепились лопатки. Испытания плавающего танка прошли в день перемирия, на этом работа была прервана.

На основе Mk V** (в варианте "самка") саперы в опытном порядке построили несколько различных специальных машин, необходимость в которых для молодых танковых частей быстро стала очевидной. На крыше танка монтировались силовой гидроцилиндр и три рамы с блоками, образующими полиспаст, на лобовой части крепилась А-образная стрела с блоком, через который перекидывалась цепь. У "танка-трала" на цепи подвешивался тяжелый железный каток, подрывавший мины за счет высокого удельного давления на грунт. У "танка-моста" на такой же цепи подвешивался надвижной колейный мост, шарнирно укрепленный на треугольном трубчатом каркасе в передней части корпуса машины. Заметим, что первоначально предлагался другой вариант мостового танка — танк с мостом на крыше должен был спускаться в ров или широкий окоп. Малая жесткость корпусов "ромбовидных" танков не позволила реализовать этот проект. У "танка-крана" на конце цепи подвешивался крюк. Были также построены "танки-буксиры" землеройных механизмов для полевых фортификационных работ.

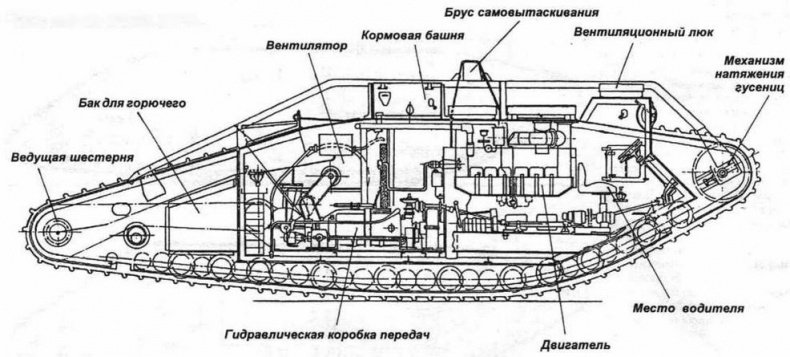

Компоновка танка Mk VII

Организация и обучение английских танковых частей

В марте 1916 года началось формирование первого танкового подразделения под командованием полковника Суинтона, именовавшегося "отделением бронеавтомобилей службы моторизованных пулеметов", а с мая — "тяжелым отделением пулеметного корпуса". Первые 600 человек перевели из учебного лагеря "моторизованных пулеметов", 30 офицеров взяли из службы моторизованных пулеметов и RNAS, еще 15 назначил главнокомандующий во Франции. 900 добровольцев набрали особой вербовкой. Штаб отделения находился поначалу в Лондоне. Первый учебный лагерь в Бисли имел русскозвучащее название "Сибирь", позже его перевели в Бульхауз. В имении Ивиф в Эльведене организовали учебное поле, названное "полигоном для опытных взрывов" (так объяснялось присутствие военных инженеров). Ходили слухи, что оттуда роют туннель до Германии — вероятно, такие нелепицы распускали намеренно. Личный состав не знал о танках до их прибытия — говорили, что новые машины "могут переплывать реки, как крокодил, и прыгать, как кенгуру". В июне были получены первые машины и утвержден штат отделения — 15 рот по 10 танков. Но вскоре штат изменили, сформировав 6 рот по 25 танков.

В первых числах июля в присутствии премьер-министра Ллойд-Джорджа провели первое учение 20 танков и пехоты. На следующих учениях присутствовал король Георг V, под видом "русского генерала". В другой раз король уже официально посетил танковое учение в Буле 25 октября 1918 года, а вообще к концу войны посещение танковых частей стало у королевской семьи хорошим тоном.

С 15 ноября 1916 года танковые роты начали переформировывать в 4 батальона, которые затем свели в две бригады.

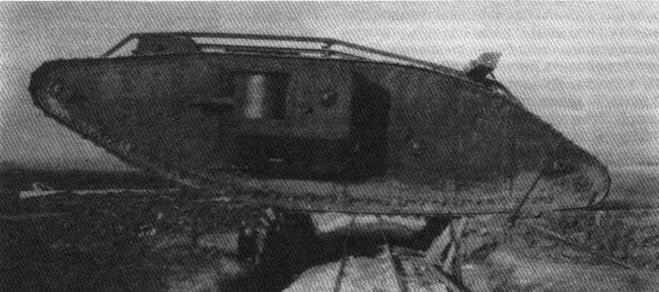

Тяжелый танк Mk IV "самец" проезжает над узкоколейной железной дорогой. Франция, 1917 год.

Весной 1917-го сформировали 3-ю бригаду. Количество танков в батальоне уменьшили с 72 до 48 (36 боевых и 12 учебных). Бригады были чисто административной единицей, поэтому состав их постоянно менялся. Относительно стабильным оставался состав танковых батальонов и рот, но в бою и они дробились до групп в несколько машин.

Средний срок подготовки батальона составлял 4 месяца. Учебный лагерь в Бовингтоне служил и главным опытным полигоном, где проверялись все предложения по совершенствованию конструкции танков, приемам управления, движения и т.п. К концу войны появились школы (курсы) стрельбы из орудий и пулеметов, револьверов, расшировки аэрофотоснимков танковой разведки, службы связи и голубиной почты, маскировки, противогазовая, топографическая.

Ключевым предметом начального обучения считалась топография. После занятий на неподвижной машине и первых "катаний" (дабы приучить экипажи к тяжелым условиям в танке) начиналось вождение и преодоление препятствий.

Поворот отрабатывали на обвалованном участке дороги, касание вала корпусом вело к дисквалификации. Любопытно выглядел прием преодоления глубокой воронки "нырянием ласточкой". Танк выводили на край воронки и вывешивали (центр тяжести у ромбовидных танков почти совпадал с центром опорной поверхности). С закрытым дросселем он спускался вниз, при касании направляющим колесом грунта нужно было дать полный газ, иначе машина оставалась в воронке.

Наводчиков обучали прицеливаться на вспышку выстрела и быстро нажимать спуск при повторной вспышке. Хотя обучали стрельбе в движении, боевая практика заставляла стрелять с коротких остановок. Для определения проходимости грунта выработали простой прием: если офицерская трость усилием двух рук входила в грунт не более, чем на 30 см, танки проходили легко (грунт выдерживал давление до 1,5 кг/см²), на 30 — 45 см — средняя проходимость (около 1 кг/см²), менее 0,5 кг/см² — грунт полностью непроходим.