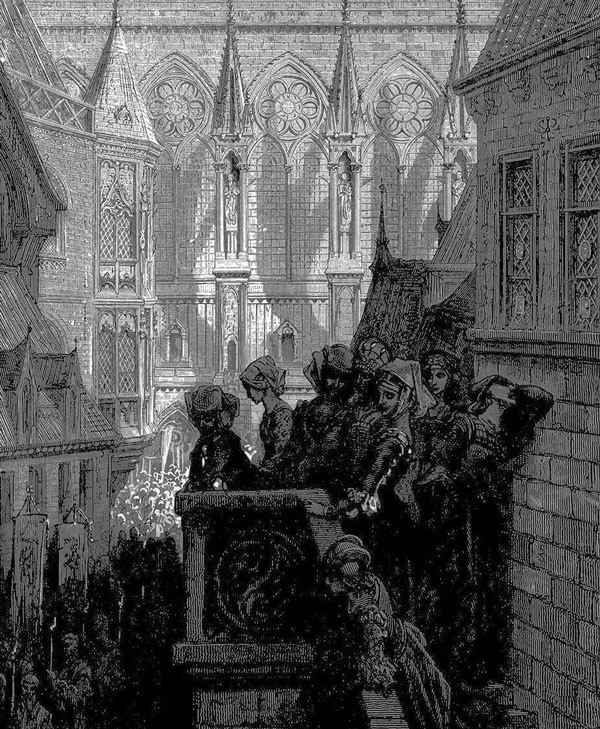

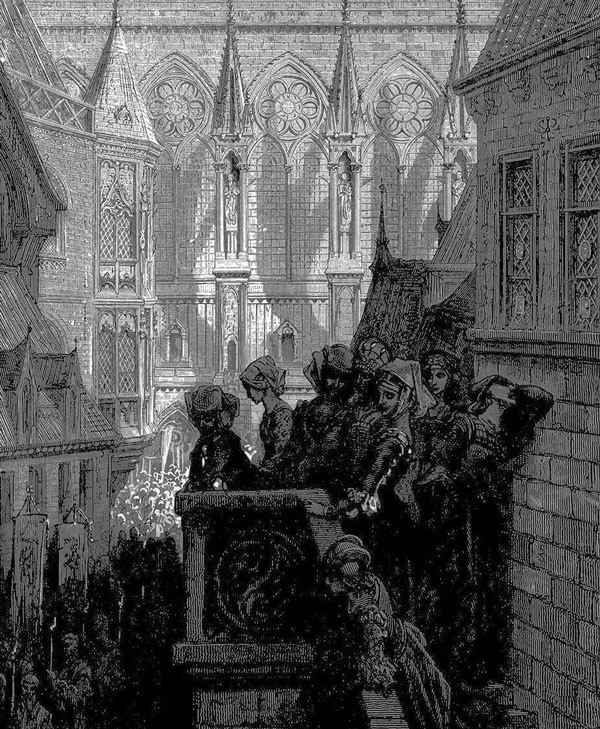

Крестоносцы идут в крестовый поход. Гравюра на дереве Густава Доре.

В конце XII — середине XIII века западноевропейская тяжеловооруженная рыцарская конница безраздельно господствует на полях сражений. Кстати, залогом успешного применения рыцарской конницы в бою помимо силы оружия (таранный удар копьем и т. д.) была рыцарская идеология. Именно вера в собственную исключительность и непобедимость помогала одерживать верх над врагом большинству отрядов конных рыцарей.

Выпуклый щит Конрада Тюрингского, ландграфа Гессенского, XIII век.

В первой половине XIII века в западноевропейской тактике конного боя произошли серьезные изменения. Так, наряду с традиционным построением конруа стало все шире применяться новое построение, называемое «клином» (русские летописцы окрестили его «свиньей»). Появление клина большинство исследователей связывают с деятельностью рыцарей Тевтонского ордена (рыцари-монахи, сержанты и гости ордена были связаны монашеской дисциплиной, наличие которой позволило создать новое, довольно-таки эффективное построение). Главной задачей тяжеловооруженной рыцарской конницы во время атаки было сохранение плотного построения до непосредственного момента боевого контакта с противником. Конницу выстраивали таким образом, чтобы как можно больше всадников могло одновременно вступить в бой на всем фронте построения. Но слишком вытянутый фронт приводил к неизбежному нарушению строя, что, в свою очередь, значительно снижало эффективность атаки тяжеловооруженной конницы. Новый вид построения конницы — клином, оказался на практике очень эффективным (правда, при наличии строгой дисциплины среди всадников). Клин формировался из нескольких шеренг тяжеловооруженных конных воинов. Первую шеренгу (острие клина) составляли хорошо вооруженные профессиональные воины, имевшие добротное защитное снаряжение. Обычно численность воинов первой шеренги колебалась от пяти до десяти конников. Число воинов в каждой последующей шеренге увеличивалось на два. Отряд конных воинов, построенных по такой схеме, имел вид клина. Глубина построения клином могла достигать в зависимости от общей численности конницы пять-десять шеренг. Тыл клина защищал отряд конницы (в основном состоящей из простых воинов, имевших гораздо худшее снаряжение, чем рыцари и сквайры), построенный прямоугольной колонной с глубиной построения в несколько десятков шеренг. На внешних сторонах клина стояли, как и в первой шеренге, отборные конные воины, имевшие лучшее вооружение и защитное снаряжение. Конники, имевшие худшее вооружение, становились в середину клина. Клин оказался удобной, хорошо управляемой формой построения, так как компактный отряд конницы не рассыпался на любой фазе атаки. Передняя шеренга клина была относительно короткой и легко держала равнение в строю. Остальным шеренгам нужно было всего лишь идти сзади, ориентируясь по своим фланговым и идущей впереди шеренге. Получалось, что каждая шеренга конников выступала естественным ограничителем для последующей шеренги. Держать точное равнение необходимо было только воинам первой шеренги и стоящим на флангах каждой шеренги воинам. То есть всего примерно двадцать воинов или меньше (в основном это были отборные рыцари на хорошо обученных конях) обеспечивали дисциплину и управляемость всего строя. Именно благодаря рыцарям, осуществлявшим управление клином, единый компактный отряд всадников мог легко осуществлять различные маневры, связанные с поворотами строя. Еще одним существенным преимуществом построения клином была повышенная устойчивость против различного метательного оружия врага. Так как настильная стрельба воздействовала только на хорошо защищенных броней и слабо уязвимых рыцарей и их коней на периметре построения. Навесная стрельба также была малоэффективна, так как поражала в основном головы и плечи конных воинов, надежно защищенных шлемами и кольчугами (если имелись щиты, то воины по команде просто подымали их, отражая летящие сверху стрелы). Построение клином было настолько удачным для тяжеловооруженной конницы, что его стали применять практически во всех армиях европейских государств, включая Русь.

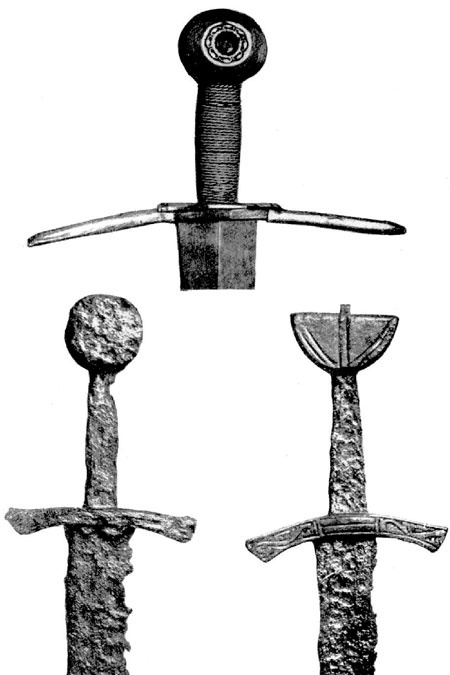

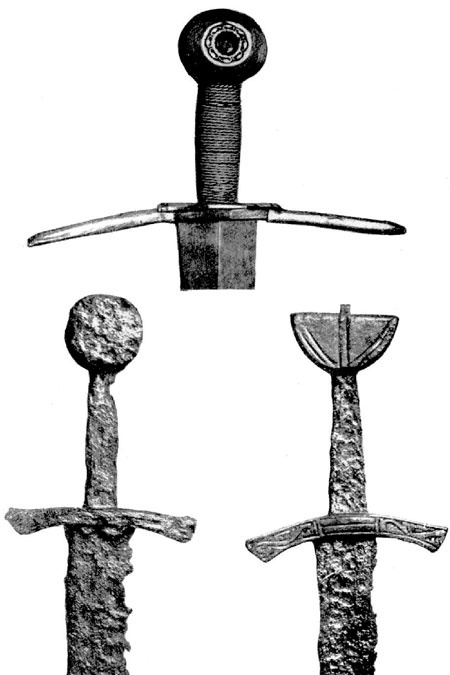

Меч ландмейстера Тевтонского ордена Конрада, ландграфа Тюрингии и Гессена, 1230 год. Длина меча 116,5 см; длина клинка 94,7 см; ширина клинка 5,3 см; длина крестовины 22,2 см; вес 1350 г.

В XIII веке тяжеловооруженная западноевропейская рыцарская конница в то время считалась практически непобедимой, но иногда и рыцари терпели тяжелые поражения от «нерыцарского» противника. Не исключением были и рыцари военно-монашеских орденов. Примером может служить знаменитое сражение, произошедшее на Чудском озере в 1242 году, в котором наряду с западноевропейскими рыцарями потерпели поражение и рыцари-монахи.

Мечи воинов Древней Руси. Россия, XIII век.

Как и во всей Западной Европе, основной силой военно-монашеских орденов в то время была тяжеловооруженная рыцарская конница. Поэтому, воюя в Прибалтике, учитывая особенности рельефа местности и климатических условий, рыцари военно-монашеских орденов (Тевтонского ордена и меченосцев) старались все масштабные наступательные операции проводить только в зимнее время, чтобы боевые кони могли свободно проходить по замерзшим болотам и рекам. Помимо конницы, воюя в Прибалтике, рыцарские ордена массово применяли тяжелую и легкую пехоту. Особый упор делался на стрелков, вооруженных арбалетами. Применять пехоту рыцарей-монахов вынудили затрудняющие действия конных соединений дикие леса, отсутствие дорог и обилие болот. Помимо этого местные племена, с которыми сражались рыцари-монахи, очень редко давали себя втянуть в «правильное сражение с использованием конницы», они больше любили нападать из засад. После массированного и неожиданного применения метательного оружия «неправильный противник» тут же отступал врассыпную, если наталкивался на организованное сопротивление. В противном случае атаковал, развивая успех. Поэтому в условиях тотальной партизанской войны рыцарям-монахам приходилось по максимуму использовать легкую пехоту для обеспечения защиты укрепленных пунктов и защиты судов, так как реки были единственным надежным путем сообщения.

Мечи воинов Древней Руси. Россия, XIII век. Представлен стандартный одноручный меч русского воина и большой тяжелый двуручный меч.

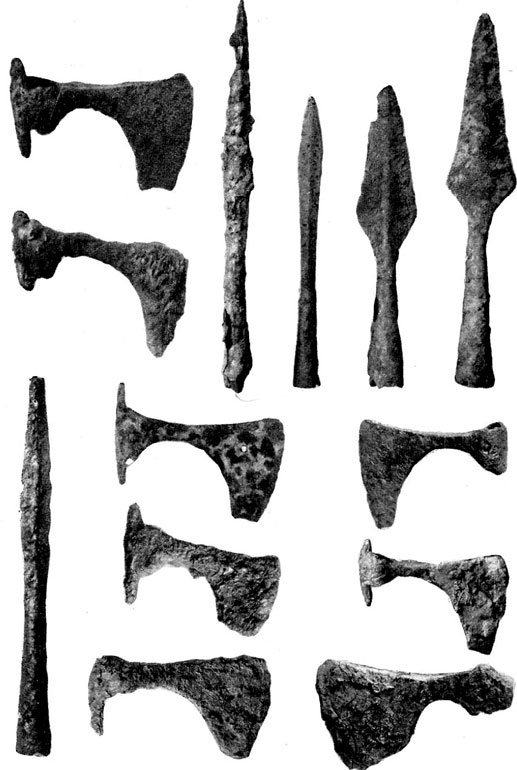

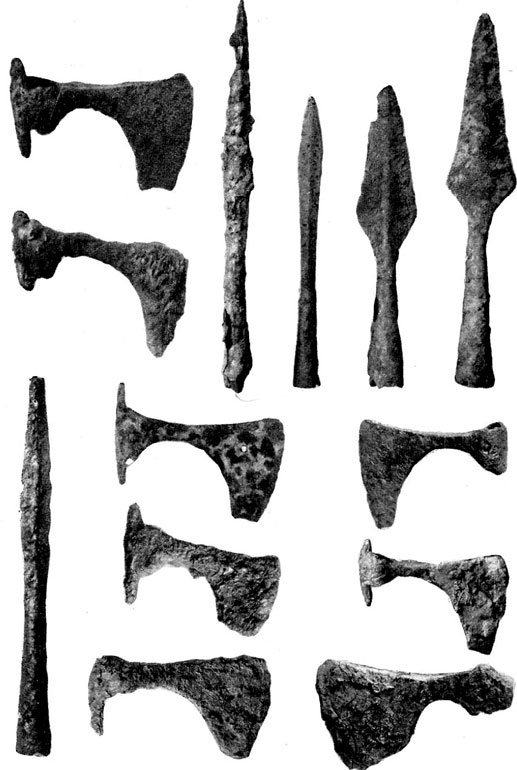

Лезвия боевых топоров и наконечники копий воинов Древней Руси. Россия, XIII век.