Другое дело, когда рыцари-монахи сталкивались с Русью. В XIII–XIV веках почти все полевые сражения рыцарей военно-монашеских орденов с русскими воинами имели вид «правильного» сражения с использованием тяжеловооруженной конницы с обеих сторон, когда победа добывалась в решительной фронтальной схватке. В полевых сражениях с Русью рыцари-монахи практически не применяли пеших стрелков, видимо не считая их эффективной силой против тяжеловооруженной конницы русских. Сражаясь с русскими, конные рыцари-монахи обычно строились клином. Каждая тактическая единица называлась знаменем или хоругвью. В зависимости от общего количества воинов число хоругвей могло быть большим или меньшим. Так было в битве на Чудском озере в 1242 году. Тогда Ливонский орден был отвлечен восстанием в Курляндии и вынужденно отвлек от новгородского фронта часть своих сил. Считается, что силы ордена в Ливонии на 1240 год не превышали ста рыцарей. Поэтому не стоит удивляться данным, приводимым в «Рифмованной хронике», что на Чудское озеро прибыло всего 34 рыцаря-монаха и некоторое число ополченцев (около 102 человек). В то время большинство рыцарей Тевтонского ордена сражались в Палестине за Гроб Господень, а в целом орден состоял примерно из двухсот восьмидесяти братьев-рыцарей. Так что непосредственно на лед Чудского озера вышли биться не более двух десятков тевтонцев (большинство из которых были бывшие меченосцы). Кстати, помимо мифа о большом количестве участников Ледового побоища в наши дни опровергнут еще один миф об ушедших под лед тяжеловооруженных рыцарях. В то время оружие и защитное снаряжение западноевропейских воинов по весу практически совпадало с вооружением русских витязей. Защитное снаряжение коней с обеих сторон практически отсутствовало (конские доспехи были нужны только небольшому числу воинов, составлявших первую линию строя), лишь у пары знатных рыцарей кони были частично защищены кольчужной попоной и имели стальные налобники. Поэтому утверждение, что рыцари-монахи и их боевые кони имели более тяжелые доспехи во время данного сражения, неверное. Ни в одной из существующих хроник невозможно отыскать рассказ о треснувшем льде Чудского озера и об ушедших под воду участниках сражения. Необходимо добавить, что лед озера в это время года достигает в толщину 20–50 см. Такая толщина льда позволяет выдержать гораздо больший вес, чем вес тяжеловооруженного всадника середины XIII века. То есть если и были утонувшие во время Ледового побоища, то это были единичные случаи и то во время отступления, когда какой-нибудь воин случайно оказывался в месте, где лед имел небольшую толщину.

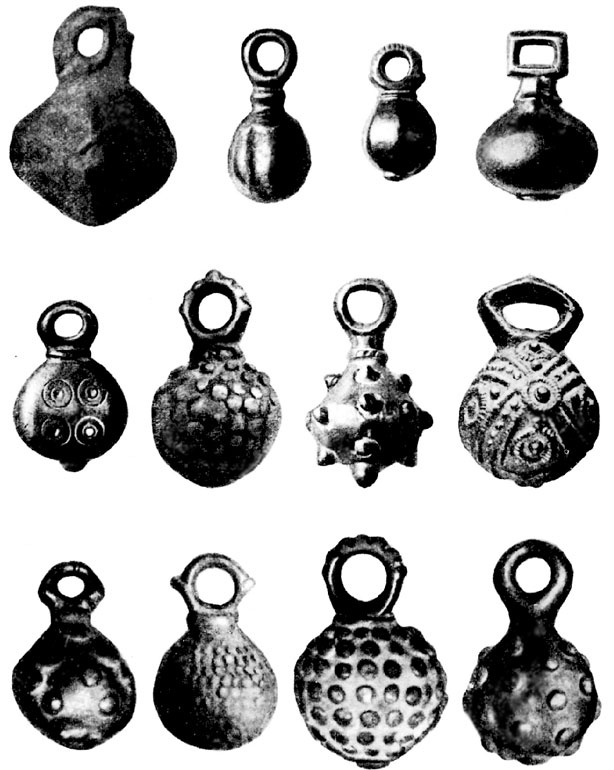

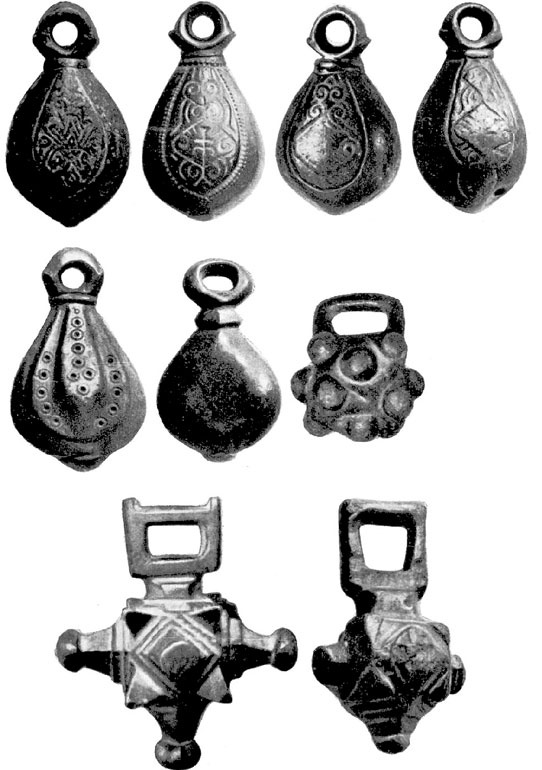

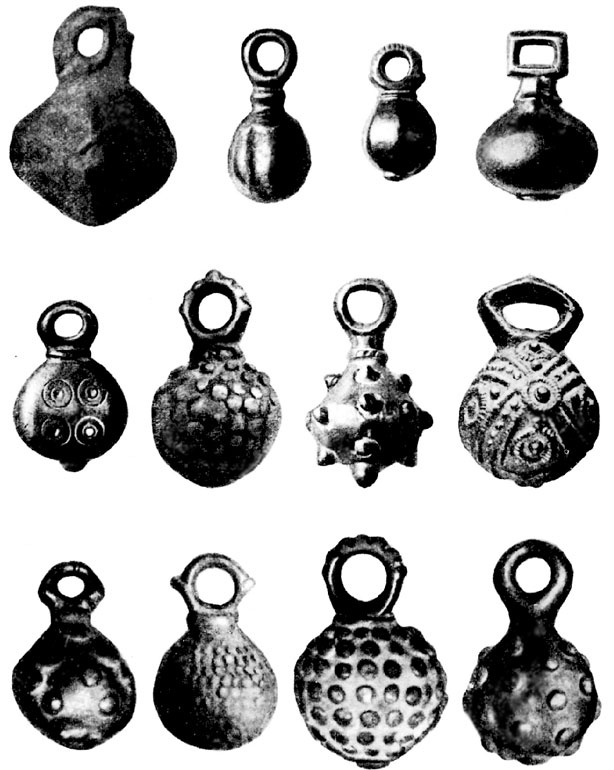

Булавы воинов Древней Руси. Россия, XIII век.

Кистени воинов Древней Руси. Россия, XIII век.

Кистени воинов Древней Руси. Россия, XIII век.

Есть мнение, что столкновение на Чудском озере было предопределено еще до появления тевтонцев в Ливонии самими же новгородцами, которые в 1232 году изгнали из города своего князя Ярослава, сына псковского правителя Владимира, который нашел дипломатическое убежище в городе Дорпат (в настоящее время город Тарту в Эстонии). Опального русского князя взял под опеку местный епископ.

Князь Ярослав, находясь в Дорпате, тяготился ролью изгнанного правителя, поэтому уже с первых дней пребывания на чужбине он активно принялся убеждать местного епископа выступить против славян, чтобы силой вернуть княжеский трон законному владельцу (то есть Ярославу). За возвращение трона князь Ярослав обещал епископу в будущем оказать всестороннюю помощь в борьбе с языческой Литвой. Правда, несмотря на усердие Ярослава, его новые союзники не спешили ввязываться в войну за трон. Лишь спустя два года после бегства князя была предпринята первая попытка вернуть трон Ярославу, но она не увенчалась успехом. Следующая попытка стала возможна только после того, как в 1240 году опальному князю Ярославу удалось заручиться поддержкой большинства горожан Пскова (бывшая вотчина отца Ярослава), которых возглавлял псковский боярин Твердило Иванович (в русских летописях о нем писали: «Сам он хотел владеть Псковом с немцами»). Узнав, что часть псковских горожан готова поддержать Ярослава, епископ Дорпате дал согласие на ведение боевых действий.

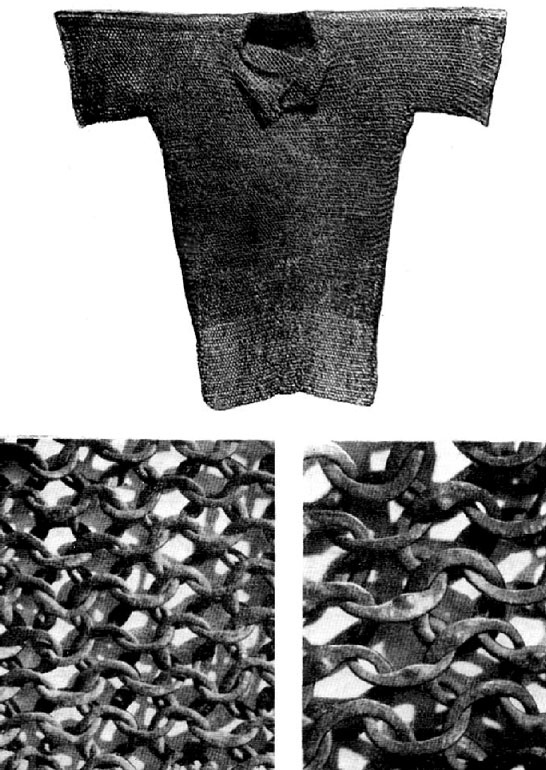

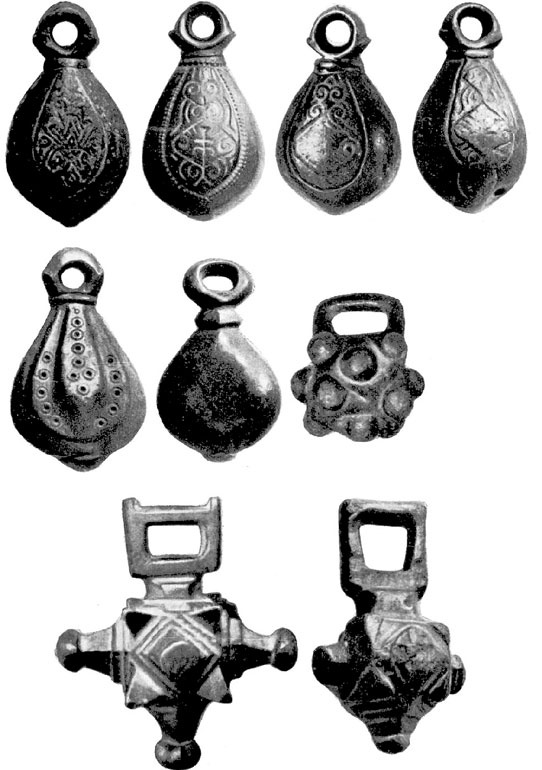

Кольчуга воина Древней Руси. Россия, XI–XIII века. Крупным планом показано кольчужное плетение.

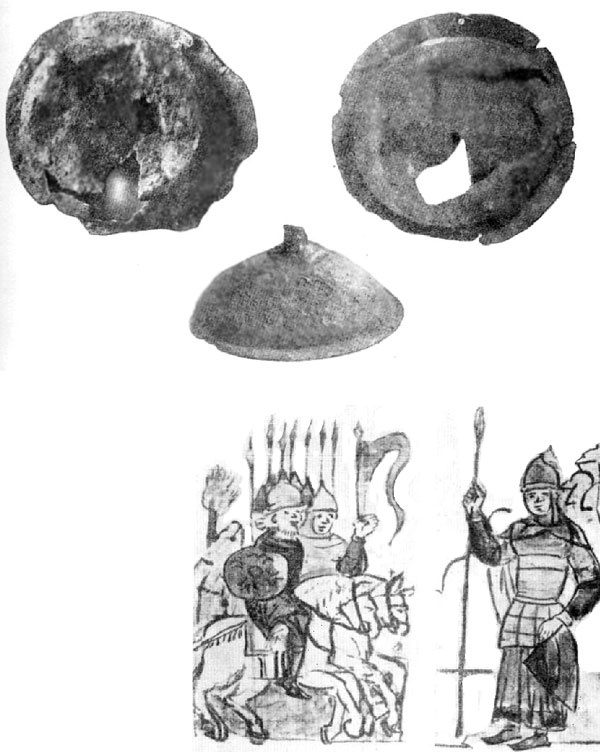

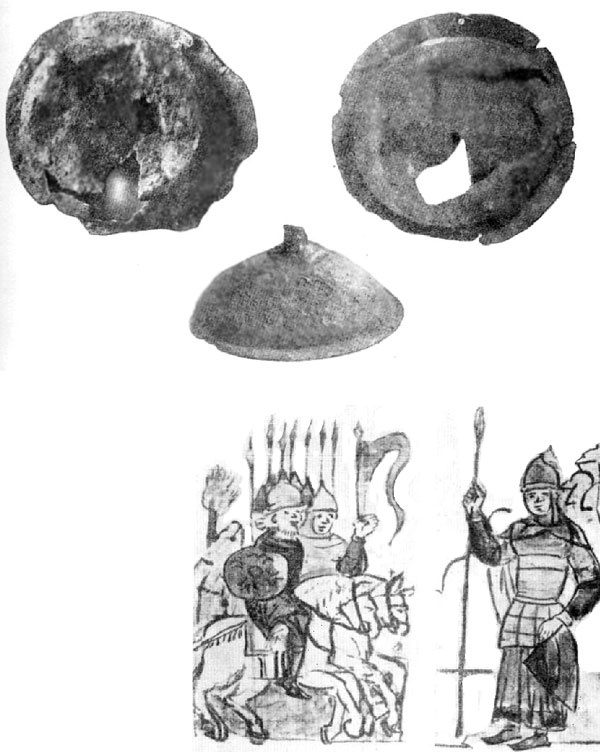

Сабля и защитное снаряжение воина Древней Руси. Россия, XI–XIII века.

Итак, летом 1240 года в Новгородскую землю с запада вторглось войско крестоносцев, в которое помимо небольшого количества рыцарей-монахов, возглавляемых Андреасом фон Фельбеном (новый ландмейстер Ливонского отделения Тевтонского ордена, следуя церковной иерархии, подчинился епископу и направил с войсками союзников несколько десятков своих рыцарей), входило небольшое количество мелких рыцарей из Эстонии, из Дании (датчанами командовали герцоги Каунт и Абель), отряд германцев, возглавляемый епископом Дорпата Германом фон Буксхефденом, и отряд русских воинов, которых вел князь-изгнанник Ярослав.

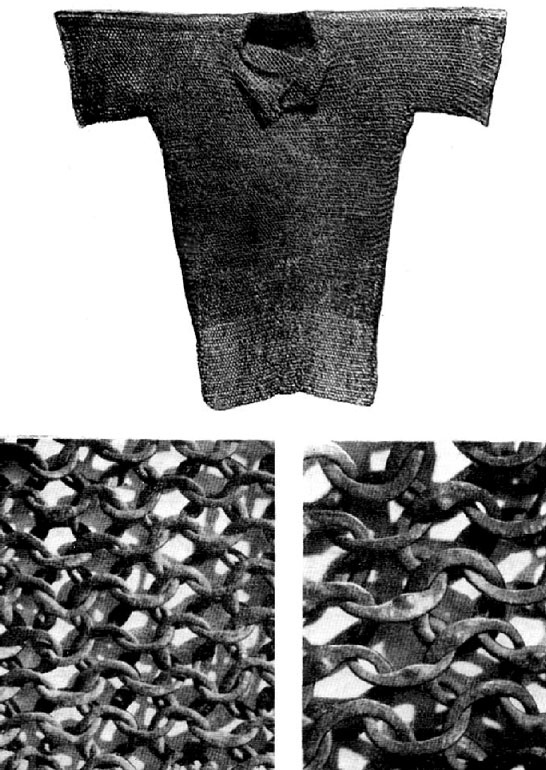

Железный умбон от щита воина Древней Руси. Россия, XII–XIII века. Также на базе иллюстраций из средневековых русских рукописей показано, какие типы щитов были распространены среди русских воинов в то время.

В сентябре 1240 года крестоносное воинство захватило Изборск и разбило шедшее на выручку изборскому гарнизону войско псковичей, которых вел воевода Гаврило Гориславич. «В лето 6748 (1240 г.) избиша немцы пскович под Изборском 600 муж месяца сентября в 16 день. И по сем пришедшее немцы и взявша город Псков и седоша немцы в Пскове 2 лета» — так описывает русская летопись те события. Псков действительно сдался без боя (сдержал слово псковский боярин Твердило Иванович). Заняв Псков, немецкое войско разместило в нем символический гарнизон, состоявший из двух рыцарей и их свиты (около 30–50 человек) плюс дружины псковского правителя.

В то время ослабленная в Невской битве дружина Александра Невского была не в состоянии противостоять натиску захватчиков с запада, к тому же новгородские бояре не только не оказали никакой помощи ни Александру, ни Пскову, но еще и вынудили князя покинуть Новгород и уехать в Переяславль (есть мнение, что бояре хотели заключить мир с немцами, а Александр им мешал).