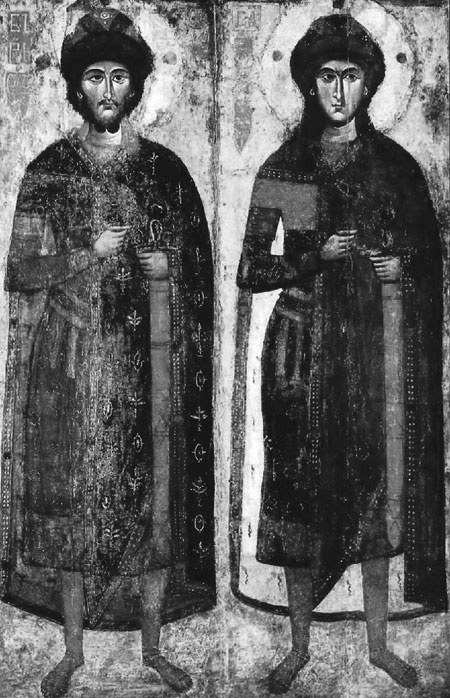

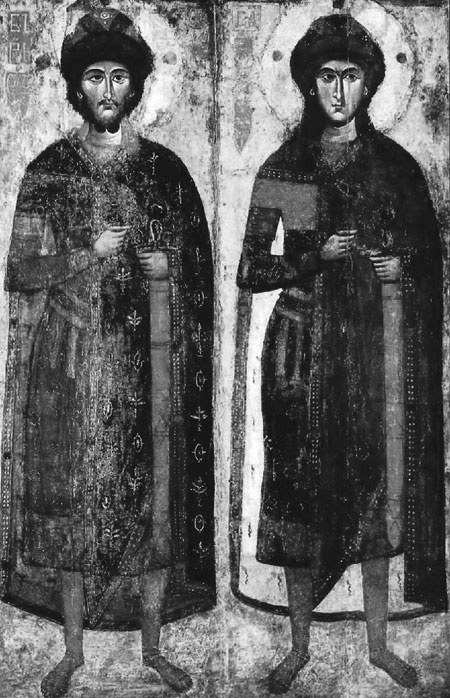

Изображение князей Бориса и Глеба на православной иконе. Тверь, XIII–XIV века. Обратите внимание на одежду князей, которая была характерна для русского дворянства средневекового периода.

Изображение князя Александра Ярославовича Невского на русской православной иконе.

Войско Александра насчитывало примерно 5 тыс. воинов (по некоторым данным, не больше 3 тыс.). Туда входили: конные дружины братьев (князей Александра и Андрея) — 800 профессиональных тяжеловооруженных воинов; конный отряд новгородцев — 200 всадников; новгородская пехота — 800 человек; пехота племен союзников — 2000 человек; половецкие конные лучники — 1200 стрелков. Свое войско Александр построил следующим образом: пехоту, вооруженную копьями, топорами, булавами и луками он поставил в центре; на флангах пехоты разместил конные отряды (судя по летописным миниатюрам, боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому, крутому берегу озера, а лучшая дружина Александра укрылась в засаде за одним из флангов).

Изображение святого Дмитрия на резной православной иконе. Россия, XIII век. Хорошо видно защитное снаряжение воина.

Изображение святого Георгия Победоносца на резной православной иконе. Новгород, XIII век. Примерно так выглядели древнерусские знатные конные воины того периода. Хорошо видны одежда воина и сбруя боевого коня.

Войско крестоносцев, которым командовал епископ Дорпата Герман фон Буксхефден, было гораздо меньшим по численности, всего около 1500 человек. Тут были и рыцари-монахи (примерно 30–35 человек), и братья-сержанты (примерно 120–200 человек), и датские рыцари и их дружины (примерно 300 человек), а также ополчение из Тарту и отряды эстонской пехоты (всего примерно 1 тыс. человек). Несмотря на численное превосходство противника, крестоносцы были полны решимости, сразиться с дерзким неприятелем. Правда, у эстонской пехоты при виде явного численного преимущества русских, о боевых качествах которых они знали не понаслышке (соседи, как-никак, воевать приходилось часто), желание сражаться сильно снизилось. Так и не вступив в сражение, большинство эстонцев бросились бежать и в спешке покинули поле боя. Бегство эстонцев значительно уменьшило силы крестоносцев, но не повлияло на их решимость сразиться с русскими. Итак, построившись клином, первый ряд которого составляли профессиональные бойцы — рыцари-монахи, войско крестоносцев устремилось к порядкам противника.

Рыцарь с оруженосцем. Миниатюра из «Большой гейбельбергской книги песен». Германия, конец XIII — начало XIV века. Хорошо видно полное боевое вооружение германского рыцаря того периода. Оруженосец рыцаря держит в поводу боевого коня (обратите внимание на рыцарское седло). На попоне коня и на копье с флажком изображен фамильный герб рыцаря. Украшение большого шлема рыцаря также повторяет его фамильный герб.

Конный рыцарь. Миниатюра из «Большой гейбельбергской книги песен». Германия, конец XIII — начало XIV века.

«Ливонская рифмованная хроника» лаконично описывает данное сражение: «У русских было много стрелков, и битва началась с их смелой атаки на людей короля (датчан). Знамена братьев-рыцарей вскоре развевались в гуще стрелков, и было слышно, как их мечи рубили шлемы (русских). Многие с обеих сторон пали мертвыми. Затем войско братьев было полностью окружено, ибо у русских было столько людей, что против каждого немецкого рыцаря сражалось шестьдесят воинов. Братья сражались доблестно, но, несмотря на это, были разбиты. Некоторые из них убежали с поля битвы к Дорпату, и они спаслись, потому что убежали. Двадцать братьев погибли и шестеро попали в плен».

Великий магистр Тевтонского ордена Конрад Тюрингский и Гессенский (был магистром с 1239 по 1240 год). Надгробие из собора Святой Елизаветы в Марбурге-на-Лане.

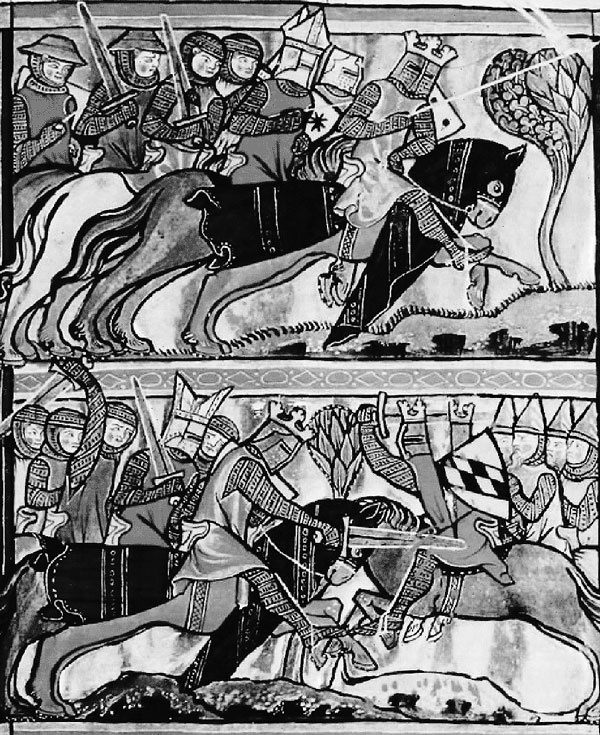

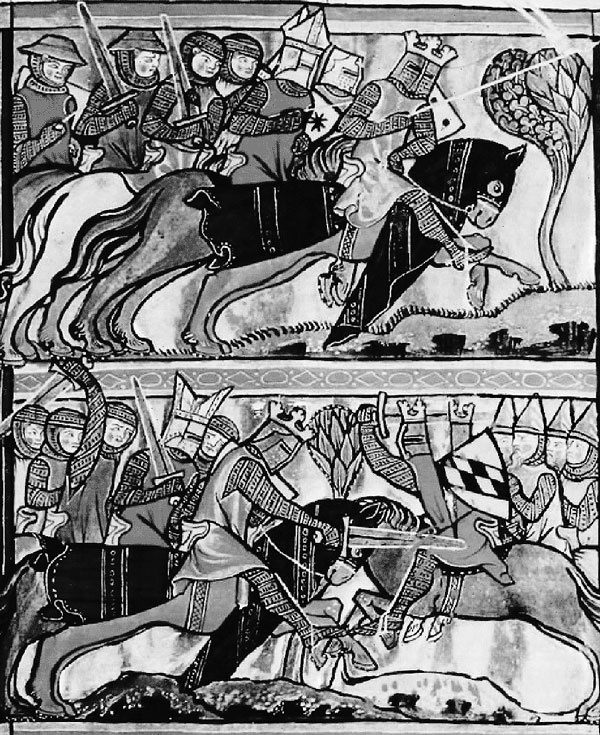

Конные рыцари в бою. Миниатюра из рукописи «Жизнеописание Карла Великого». Европа, конец XIII века. Вооружение конных рыцарей и сержантов, показанных на данной миниатюре, характерно для XIII столетия. Так выглядели большинство западноевропейских воинов, участвовавших в битве с древнерусскими ратоборцами.

Хоть источники очень скупо сообщают подробности боя, его общий ход довольно понятен. Несмотря на скользкий и неровный лед, рыцарская конница под обстрелом вражеских стрелков врубилась в пеший строй русского войска, стоящего в центре, и основательно потеснила его. О прорыве противником пеших новгородских полков пишет русский летописец: «Немцы же и чудь пробились свиньею (имеется в виду построение клином) сквозь полки». Яростно сражаясь в гуще вражеских пеших воинов, рыцари-монахи не видели, что происходило на флангах крестоносного войска. В то время, как рыцари бились в центре с пехотой противника, его конные отряды обходили крестоносцев с флангов. Конные стрелки Александра нанесли серьезный урон датским воинам, стоявшим на правом фланге крестоносного войска. Находясь под усиленным обстрелом вражеских конных лучников, датчане, продержавшись некоторое время, дрогнули и рассеяли свои ряды. Большинство даже обратилось в бегство. Усилив натиск на противника, русские конные отряды завершили его охват с флангов и тыла, тем самым полностью окружив крестоносцев, сражающихся в центре. Крестоносцы, среди которых были и рыцари-монахи, отчаянно сражались и дрогнули лишь тогда, когда русские воины ударили им в тыл. Видя, что в создавшейся ситуации выиграть сражение нереально, некоторые рыцари и простые воины крестоносного воинства обратились в бегство, спасая тем самым свои жизни. Но большинство крестоносцев не имели возможности отступить либо не желали показывать спину врагу, дрались отчаянно и пали на поле битвы. «И была тут сеча зла, и великое число немцев и чуди пало, заливая лед кровью», — пишет русский летописец.

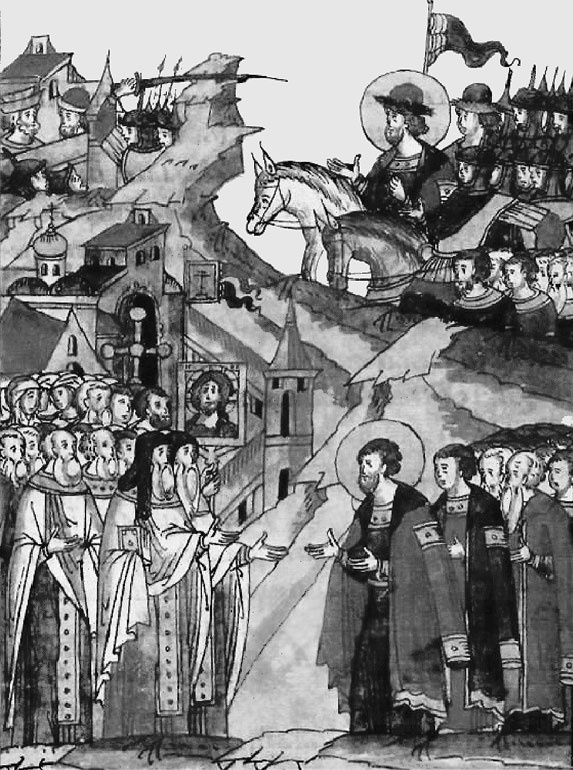

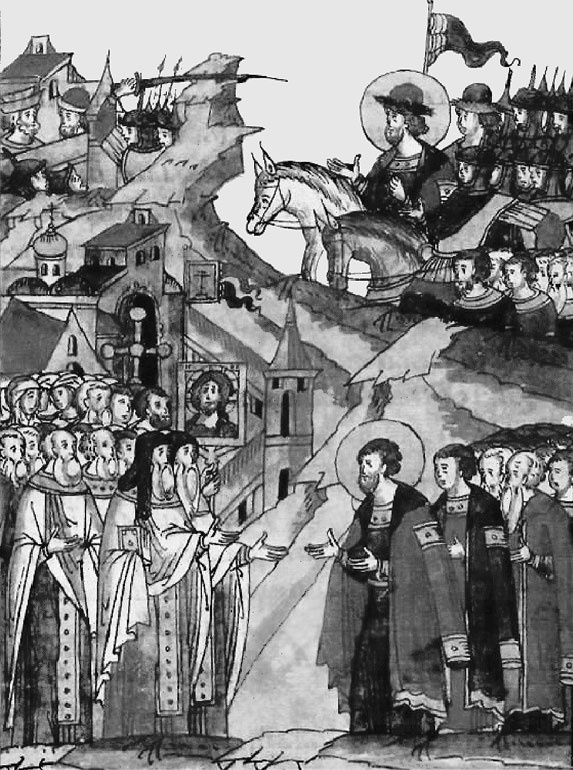

Псковичи встречают победителя Ледового побоища — князя Александра Ярославовича Невского. Миниатюра из «Лицевого летописного свода». Россия, XVI век.