Найденное во время археологических раскопок в Новгороде резное изображение конных западноевропейских рыцарей на пластинчатой накладке. Франция, XIII век.

Всего крестоносцев пало в бою около 400 человек. Шесть рыцарей-монахов и примерно 44 тяжеловооруженных воина из числа немцев и датчан попали в плен к русским. Так, полным разгромом крестоносного войска, закончилось сражение у Чудского озера.

Летом 1242 года Тевтонский орден, остро нуждающийся в людских ресурсах и не имеющий средств вести боевые действия на нескольких направлениях, предложил Новгороду заключить мир при условии, что обе стороны отпустят пленников и рыцари-монахи уйдут из некоторых завоеванных земель. Покинуть некоторые завоеванные территории рыцари-монахи предложили сами, представив это как великую уступку русским. На самом же деле Тевтонский орден попросту не имел ни финансовых, ни людских ресурсов на удержание этих проблемных земель, покинув которые он мог сосредоточить усилие на других фронтах, например на подавлении восстания в Пруссии (тем более что, накопив достаточно сил, всегда можно было вернуться и продолжить завоевание). Новгородцы приняли условия рыцарей-монахов, и мирный договор был заключен сроком на 20 лет.

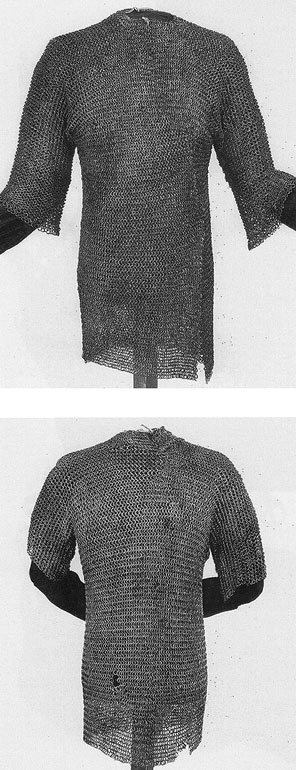

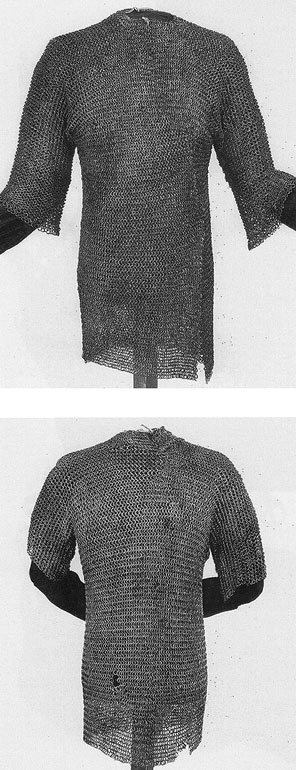

Кольчуга (вид спереди и сзади). Германия, 1350–1360 годы.

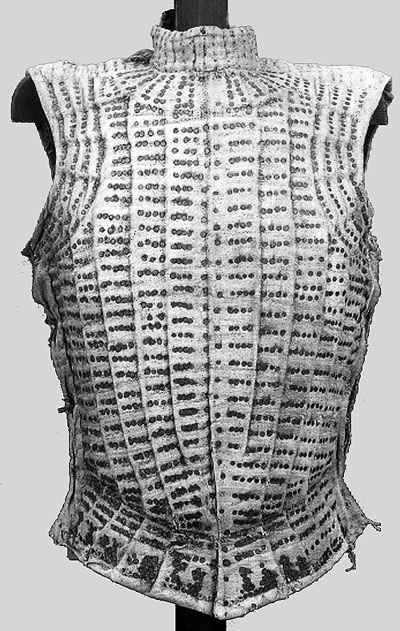

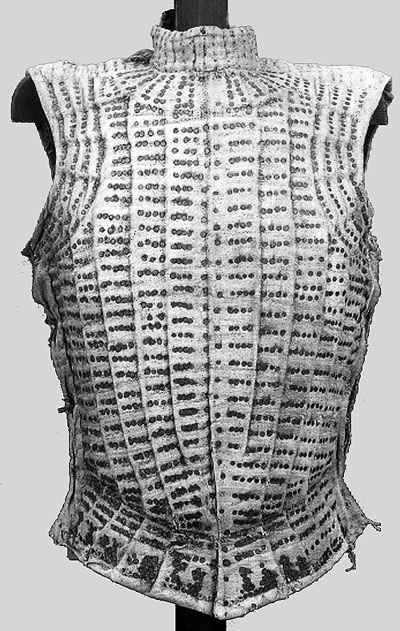

Бригандина. Милан, конец XV века. У этой бригандины нагрудник и наспинник являются отдельными деталями, которые связываются по бокам.

В середине XIII века произошло событие, которое повлияло на дальнейшее развитие рыцарской конницы — «век кольчуги сменился пластинчатыми латами». Конечно, кольчуга никуда не исчезла, просто из основного средства защиты тела рыцаря она превратилась в дополнение к пластинчатому доспеху. Этот новый вид защитного снаряжения оказал существенное влияние на тактику и способы ведения боя. Первые доспехи из-за низкого уровня металлообработки были не очень надежными, их можно было пробить хорошо закаленным и отточенным холодным оружием. Так как в то время качественная углеродистая сталь была большой редкостью, а кричное железо было очень мягким. Для придания жесткости и упругости металлу нужна была термообработка (закалка). Но это был сложный и трудоемкий процесс. Еще был способ пакетирования, который представлял собой кузнечную сварку двух пластин: одной железной, второй стальной. Все эти элементы обработки металлов применялись для изготовления холодного оружия. Лезвие меча было значительно толще, чем пластины доспехов, поэтому при изготовлении мечей процесс термообработки шел гораздо быстрее и был менее трудоемким и дорогим. Для изготовления пластинчатого доспеха нужна была очень дорогая листовая сталь, прошедшая специальную обработку, вследствие чего она была пригодна для закаливания. Это приводило к тому, что хороших закаленных клинков было гораздо больше, чем прочных доспехов. Примерно в 1250 году в Западной Европе появляется пластинчатое защитное снаряжение, получившее название «бригандина», которое качественно изменило все защитное снаряжение западноевропейских воинов. Этот вид доспеха представлял собой тканевую основу, на которую при помощи заклепок крепились стальные пластины. Стальные пластины крепились на изнанке тканевой несущей основы доспеха, а заклепки проступали рядами на лицевой стороне. Помимо бригандин в то время еще применялись старые чешуйчатые и ламеллярные доспехи. Но уже к XIV веку 90 % доспехов было бригандинного типа, а 10 % составляли кольчуги и пластинчатые доспехи других конструкций. Идейная конструкция бригандины была настолько удачной, что по ее образцу стали изготавливать различные элементы защитного снаряжения, такие, как наручи, поножи и бармицы.

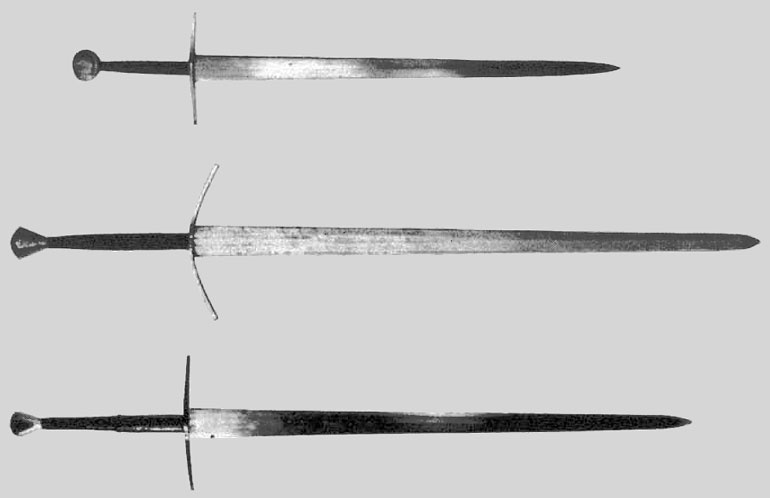

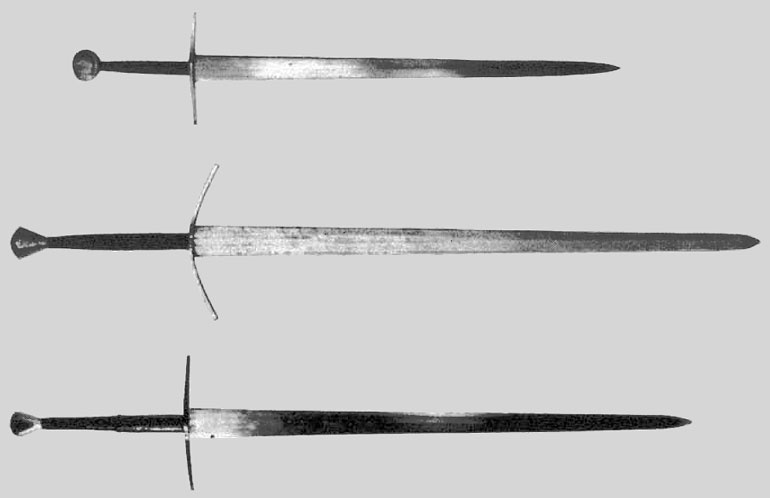

Три меча. Меч «бастард» и два больших двуручных меча. Европа, конец XIV века.

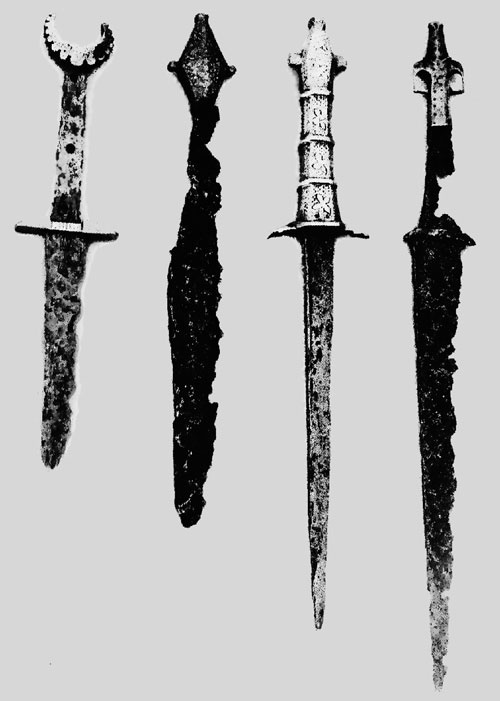

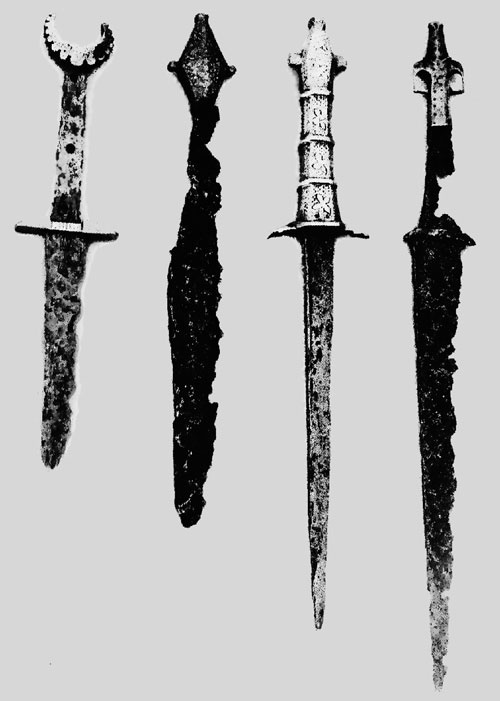

Нумерация слева направо:

1. Кинжал. Европа, XIII–XIV века. Длина 23,8 см; длина клинка 12 см; ширина клинка 2,1 см; вес 100 г.

2. Кинжал. Европа, XIV в. Длина 27,2 см; длина клинка 14 см; ширина клинка 2,2 см; вес 110 г.

3. Кинжал. Европа, XIV в. Длина 32,7 см; длина клинка 20,7 см; ширина клинка 1,7 см; вес 200 г.

4. Кинжал. Европа, XIV в. Длина 36,6 см; длина клинка 24 см; ширина клинка 3 см; вес 140 г.

Европейские рыцарские кинжалы милосердия. Нумерация слева направо:

1. Дисковый кинжал, XV в. Длина 41,4 см; длина клинка 31,4 см; ширина клинка 2,4 см; вес 270 г.

2. Дисковый кинжал, XIV в. Длина 33,2 см; длина клинка 23 см; ширина клинка 2,1 см; вес 200 г.

3. Дисковый кинжал, 1400 г. Длина 42,9 см; длина клинка 32,2 см; ширина клинка 1,3 см; вес 300 г.

4. Дисковый кинжал, XIV в. Длина 40 см; длина клинка 30 см; ширина клинка 2,2 см; вес 300 г.

5. Дисковый кинжал, XIV в. Длина 35,2 см; длина клинка 25,6 см; ширина клинка 1,9 см; вес 180 г.

Немецкий плосковерхий большой горшкообразный шлем с забралом начала XIII в. (копия XIX века).

Большой горшкообразный шлем с коническим верхом, около 1370 года (копия XIX века). Такой тяжелый, большой шлем доходил до плеч рыцаря, благодаря чему снималась нагрузка с мышц шейного отдела воина. Толщина стенок шлема была достаточно толстой, чтобы выдержать прямое попадание рыцарского копья. Горшкообразный шлем защищал лицо полностью, он имел узкую смотровую щель и отверстия для доступа воздуха. Именно из-за своего внешнего вида этот шлем и получил название горшковый шлем (нем. Topfhelm). Шлемы такого типа модификации использовались до начала XV века, хотя в реальных сражениях его практически перестали применять с 1340 г. (место горшковых шлемов занял более удобный бацинет с забралом, а старую модификацию использовали в поединках и на турнирах). Первые горшковые шлемы еще прилегали к голове. В основном горшковые шлемы крепились кожаными ремешками к «хауберту» (хауберт — это пластинчатый или кольчужный панцирь с длинными рукавами и капюшоном, на кожаной или полотняной подкладке). Горшковые шлемы французов и англичан в первой половине XIII в., в основном были с плоским верхом, а у немцев верх был закруглен. К концу XIII в. макушка становится конусообразной, стенка шлема становится изогнутой по форме черепа. С XIV в. горшковый шлем хотя и не использовался в бою все же являлся важным атрибутом рыцарства и с незначительными изменениями использовался на рыцарских турнирах до XVI в. (так возникли шлемы типа «жабья голова»). Ко всему выше сказанному необходимо добавить, что, несмотря на свои боевые качества, горшковый шлем имел один большой недостаток. В летний зной в таком шлеме рыцарь мог просто-напросто задохнуться. Поэтому обычно шлем вне боя носил оруженосец либо шлем просто висел на цепи (один конец цепи крепился к шлему, другой — к груди война). Кстати, уже во время второго Крестового похода рыцари были вынуждены покрывать свои шлемы куском льняного полотна, чтобы немного уменьшить нагревание железа под солнцем. Эта ткань, ниспадающая по плечам вниз, при длительном ношении под воздействием погодных условий и походной жизни постепенно приходила в ветхое состояние: поперечные нити рвались и по краям свисали грязные лохмотья. Рваное покрывало для шлема, как и знамя вместе с геральдической фигурой на шлеме, щите и попоне лошади, стало типичным атрибутом рыцарского достоинства.