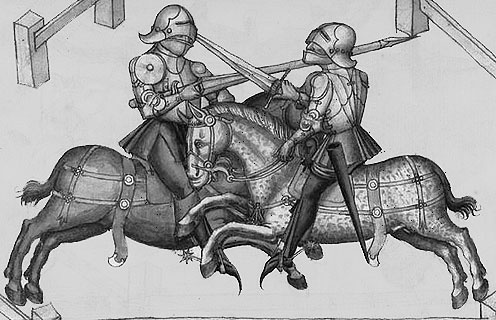

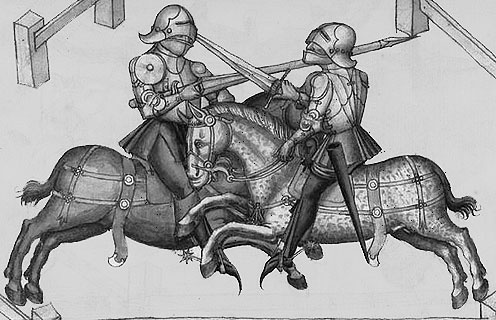

Конный рыцарский поединок. Иллюстрация из боевой рукописи Ганса Талхоффера 1459 года. Изображены конные рыцари, облаченные в полные «готические доспехи» со шлемом-саладом с забралом и бевором (подбородником).

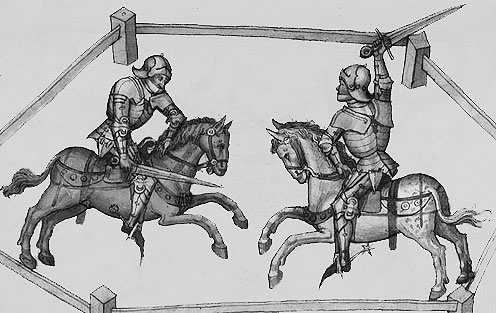

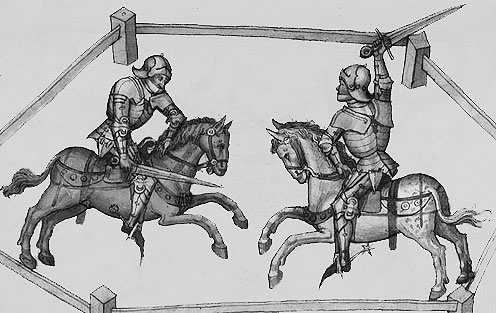

Конный рыцарский поединок. Иллюстрация из боевой рукописи Ганса Талхоффера 1459 года.

Конные рыцари, закованные в доспехи и вооруженные копьями, составляли основной костяк армии всех стран средневековой Европы, в том числе и военно-монашеских орденов. Поэтому с учетом существенной дороговизны боевых коней, правители европейских государств и магистры рыцарских орденов были вынуждены строго следить за состоянием конского поголовья в среде военнообязанных. Эффективность тяжеловооруженной рыцарской конницы напрямую зависела от качества ее конского состава. Поэтому в то время сложились определенные требования к боевым, вьючным и верховым коням для рыцаря, оруженосца и т. д. Качество коня отражалось на его стоимости. Хороший боевой конь стоил очень дорого. Сумма, за которую рыцарь приобретал своего коня, составляла около половины от той суммы, которую средний рыцарь тратил на свое снаряжение. В эпоху позднего Средневековья стоимость коня по-прежнему оставалась высокой, и с учетом того, что рыцаря сопровождало помимо оруженосца 3–4 простых воина, расходы его значительно увеличивались. Высокая стоимость боевых коней заставляла их владельцев иметь соответствующее снаряжение. Конское снаряжение состояло из упряжи, седла и защитного снаряжения. С помощью упряжи (сбруи), состоящей из наголовья и поводьев, всадник непосредственно управлял конем. Вторым средством для управления конем всаднику служили шпоры. Начиная с XV века шпоры становятся длиннее. Кстати, шпоры, снабженные зубчатым колесиком, так называемой «звездочкой», были значительно эффективнее обычных шпор с пиковидным окончанием. Рыцарское седло для боевого коня являлось важным элементом, без которого рыцарский способ ведения войны, «таранный» копейный удар, был бы невозможен. Только упершись в заднюю луку седла, рыцарь мог сообщить копью всю массу и скорость атакующего коня. То есть мощь копейного удара состояла из массы коня, всадника, доспехов, умноженная на скорость мчащегося коня. Рыцарское седло имело высокие луки, а в XIV веке появившиеся «ясельные» седла имели луки, доходящие почти до середины торса всадника. Но с XV века луки боевых седел значительно уменьшились, что позволило всаднику более свободно поворачиваться по сторонам, вследствие чего возможности всадника атаковать и отражать удары конных и пеших противников значительно выросли. Кстати, седельные луки несли в себе еще и защитные функции, поэтому их часто оковывали железом, а с XVI века окованные луки седла стали нормой.

Рыцарский боевой конь, так же как и его всадник, имел защитное снаряжение. Начиная с конца XIII века конская броня становится практически обязательным снаряжением для боевого коня рыцаря. Для защиты коня в то время применялись кольчужные попоны, которые закрывали голову, шею и круп коня (то есть конь был целиком защищен), чуть позже появилась попона бригандинного типа, которую использовали до XV века. Также использовались и различные облегченные варианты конского защитного снаряжения, когда конь был защищен броней частично, например только спереди. Кольчужная попона всегда надевалась поверх стеганой попоны, которая при значительной толщине набивки иногда использовалась как самостоятельное защитное снаряжение. Примерно с середины XIII века для защиты коня начинают применять пластинчатое защитное снаряжение. Так появились конские налобники и нагрудники, изготовленные либо из стальных пластин, либо из специально обработанной вываренной кожи.

С 1360 года для защиты шеи коня стали применять подвижные железные пластины, а в 1400 году для защиты груди коня стали использовать латный нагрудник. Чуть позже появился накрупник, состоящий из железных пластин. К середине XV века конский доспех был окончательно сформирован и в таком виде просуществовал до XVI века. Тяжесть конских доспехов и вес закованного в латы рыцаря привел к тому, что не всякий конь мог активно двигаться и послушно выполнять команды, имея такой дополнительный вес. Поэтому рыцарский конь того времени представлял собой помесь арабского скакуна и рейнского тяжеловоза. На Руси породу, предназначенную для тяжеловооруженного всадника, называли боярской лошадью. Практически все европейские породы лошадей формировались под влиянием восточных, а начало этому влиянию положило вторжение арабов в VIII веке в Испанию и Францию. До VIII века в Европе в основном использовались низкорослые, но выносливые кони. Помимо арабов на влияние селекции европейских лошадей оказывали кочевые народы Востока: аланы, сарматы, авары, болгары и мадьяры. Основными породами рыцарских коней в период с VIII по XIII век являлись андалузская и фризская. Кони этих пород не были тяжеловозами, потому что в тот период от рыцарского коня требовались лишь быстрота и резкость в движении. Только на быстром и резвом коне рыцарь мог на равных сражаться с арабскими всадниками. Еще одним плюсом этих пород лошадей был их небольшой рост, что давало возможность всаднику без особого труда спешиваться и вновь садиться в седло, а наличие у коней широкой груди и сильных ног увеличивало силу атаки во время прорыва вражеского строя. Во время правления Карла Великого в Европе основными центрами селекции лошадей становятся монастыри, которые продолжают заниматься этим на всем протяжении Средних веков. В XIV веке в связи с утяжелением рыцарского снаряжения в Европе нарастает потребность в крупных боевых конях.

Помимо тяжести снаряжения еще одним фактором появления массивного, крупного рыцарского коня является то, что западноевропейские королевства, ведя непрерывные междоусобные войны, практически не сталкиваются с легкой, высокоманевренной конницей Востока, вооруженной луками, поэтому для рыцарского коня особая резвость уже не требуется. Основным критерием становится рост и вес боевого коня: чем массивнее и тяжелее конь, тем больше шансов у рыцаря одержать победу, поскольку при копейном ударе более тяжелый конь сшибал с ног более легкого. Поэтому нет ничего удивительного в том, что плотный строй закованных в латы рыцарей, восседающих на конях-тяжеловесах, также покрытых броней, во время атаки попросту сметал противника.

На Востоке крупные, ширококостные, мощные боевые кони так и не прижились. Восточные тяжеловооруженные всадники предпочитали менее массивных коней, так как в условиях степной войны маневренность конницы была на первом плане и являлась залогом победы. В коннице Испании и Италии, постоянно участвующей в сражениях с мусульманами, также преобладали кони среднего веса, представляющие собой промежуточную ступень между легкими восточными скакунами и тяжелыми североевропейскими тяжеловозами. Но, для того чтобы конь стал настоящим боевым конем, одних физических данных было мало. Он должен был пройти обязательную специальную подготовку. К обучению коня относились очень серьезно, ведь от его навыков и уровня подготовки напрямую зависела жизнь всадника. Плохо дрессированный конь мог во время боя сбросить всадника или, не подчиняясь командам, понестись в гущу врагов, где всадника ожидала неминуемая смерть. О серьезности в отношении к обучению коней говорит и тот факт, что в то время даже издавались специальные учебные пособия с рекомендациями по дрессировке. Боевой конь должен был уметь наносить удары копытами, резко разворачиваться в движении и на месте, мгновенно останавливаться и срываться с места в любой аллюр, а также преодолевать различные препятствия и пятиться задом. Хорошо вышколенный боевой конь не только нес своего господина, но и помогал ему в бою. Если рыцаря окружала вражеская пехота, конь вздымался на дыбы, и всадник получал возможность разить мечом нападавших с обеих сторон. Эта фигура называлась «левада». Если конь, стоя на задних ногах, совершал три-четыре прыжка вперед, то ему часто удавалось разорвать кольцо нападающих. Эти прыжки назывались «курбетами». Когда всадник с помощью коня вырывался из окружения, то заставлял коня совершить высокий прыжок, причем конь сильно бил копытами, находясь еще в воздухе. Эта фигура называлась «каприола». Под конем возникало свободное пространство, так как пешие враги стремились убраться подальше от опасных ударов. После «каприолы» конь, приземлившись, молниеносно совершал пируэт и, устремляясь в образовавшуюся брешь, атаковал противника. «Каприолу» применяли и против вражеских всадников. Кстати, разница между обученным боевым рыцарским конем и верховой лошадью была хорошо видна непосредственно в самом бою. Так, если на рыцаря, едущего на обычной верховой лошади (на боевого коня рыцарь садился непосредственно перед боем), неожиданно нападал противник, то рыцарь мог при всем своем желании и не вступить в ближний бой. Ведь для этого надо было, чтобы верховая, не приученная к опасности боя лошадь согласилась приблизиться к врагу и тем самым подвергнуть себя смертельному риску, подставившись под удар копья или другого оружия противника. Поэтому непосредственно для боя рыцарю и был нужен специально обученный боевой конь. Основное преимущество конного воина над пешим бойцом состояло в том, что всадник использовал боевого коня в качестве главного оружия, то есть разогнавшийся конь, врезаясь в противника, сбивал его с ног и затаптывал. Если противнику удавалось увернуться из-под копыт боевого коня, то тогда всадник пускал в ход копье или меч и т. п. В данной ситуации всадник рисковал получить удар противника только в том случае, если он сам и его конь промахивались. Но обычно боевой конь старался не промахнуться. Так как если он решил приблизиться к вооруженному и враждебному человеку, то, двигаясь прямо на него, он подвергал себя меньшему риску, чем подставляя под удар свой бок. Тем более двигаясь прямо на врага, конь имел все шансы упредить удар противника (многие исследователи часто недооценивают умения и разум животных, а также их стремление к выживанию). Осуществляя наезд на неприятеля, всадник приобретал огромное преимущество, ибо тем самым принуждал своего коня тоже вступать в бой, раскидывать и давить врага из соображений самообороны (удар копытом даже не очень крупного коня способен убить человека). Против несущихся боевых коней у пеших воинов долгое время не было по-настоящему эффективного приема. Отбиваться от них мечами, топорами и даже в некоторых случаях копьями было практически бесполезно, так как серьезно ранить коня ударом спереди было трудно, и даже если удавалось, то смертельно раненное животное, сохранившее инерцию массы, все равно давило пеших воинов. Главной задачей было заставить коня идти на строй пеших воинов, выставивших перед собой различное древковое оружие. Ведь для животного самым простым способом избежать опасности (ударов) было просто не приближаться к агрессивному врагу. Именно бегство от опасности в наибольшей мере соответствует природным наклонностям копытных животных. Простым способом вынудить коня идти напролом — это значит не оставить ему другого выбора. Породы рыцарских боевых коней (агрессивных и храбрых) выводили специально с учетом психологических особенностей (как бойцовских собак). Рыцарский боевой конь не должен был сворачивать за отсутствием самой такой мысли. Двигаться указанным курсом для него было делом принципа, а те, кто преграждал дорогу, являлись врагами. Также боевой конь был обучен избегать ударов противника. Для этого применяли тупые копья, мечи и стрелы. После обучения отбирали потомство тех животных, которые проявляли склонность не бежать от опасности (ударов), а атаковать, упреждая ее. Из такого потомства получались лучшие боевые кони, которые страдали человеконенавистничеством, были недоверчивы и подпускали к себе только знакомых людей (таких коней практически было невозможно угнать). Кстати, храбрость боевого коня росла пропорционально его размеру. Так, небольшой конь весом около 400 кг еще как-то воспринимал людей и поэтому мог отказаться атаковать отряд воинов, состоящий даже из нескольких человек (таких коней применяли в основном для атак на уже рассеянного противника). А вот огромных размеров боевой конь, весивший около тонны, уже без всяких колебаний шел даже на сомкнутую пехоту, ощетинившуюся копьями. Животное таких размеров рассматривало как препятствие своему движению только особенности рельефа и других подобных ему гигантов, двуногие же, смеющие грозить ему, только раздражали, их копья в большинстве случаев не могли проткнуть его кожу и мышцы и бесполезно ломались о кости. Попавшиеся на пути огромного коня мелкие лошади неприятеля разделяли судьбу людей. Основной особенностью европейского рыцарского коня был его пол. Боевой конь потому так и назывался, что был именно конем. Жеребцом. Жеребец больше размером, чем лошадь, он менее возбудим, более склонен идти на принцип, то есть многое воспринимал как личное, например шел напролом, если ему не уступали дорогу и угрожали оружием. Единственным минусом коня было то, что, потеряв всадника, в большинстве случаев животное прекращало атаку и убегало с поля боя (еще боевой конь много ел и слишком дорого стоил). Таким образом, между боевым конем и верховой лошадью существовала четкая разница. Так, верховая лошадь гражданского образца выступала только в качестве средства передвижения. Военная верховая лошадь, в отличие от гражданской, уже не останавливалась и не сворачивала, если на пути у нее оказывался человек, также она не пугалась оружия и крови, но она никого не стала бы давить намеренно и не горела желанием врезаться в толпу людей или таранить других лошадей. А вот настоящий большой боевой рыцарский конь совершенно сознательно давил людей и других лошадей и не останавливался даже перед плотным построением пехоты. В целом роль боевых коней в средневековом сражении была весьма активной. Они рассматривались как полноправные участники мероприятия. В то время считалось, что один конный рыцарь стоит десяти пеших.