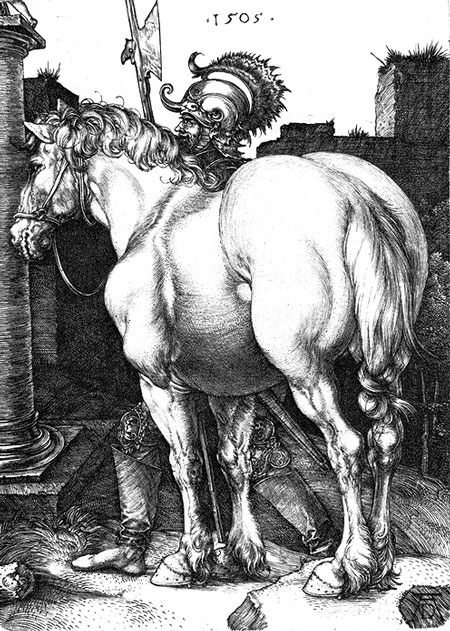

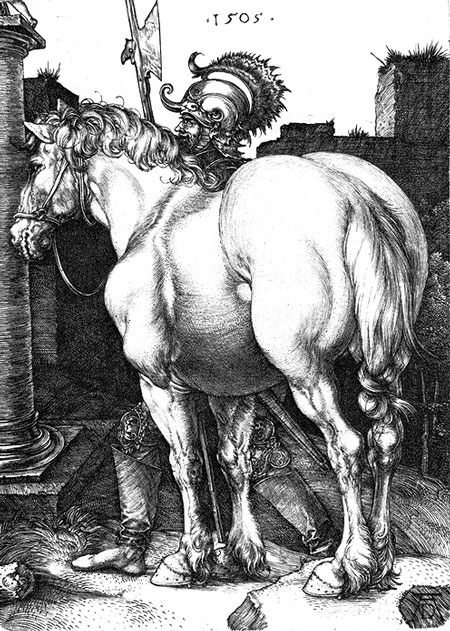

Большой боевой рыцарский конь. Гравюра А. Дюрера 1505 года.

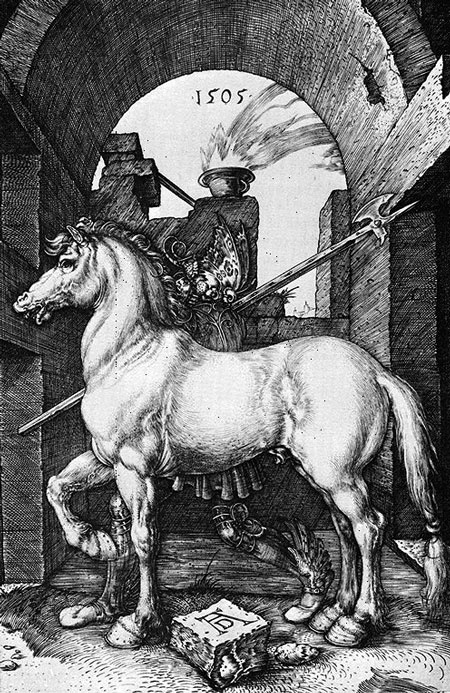

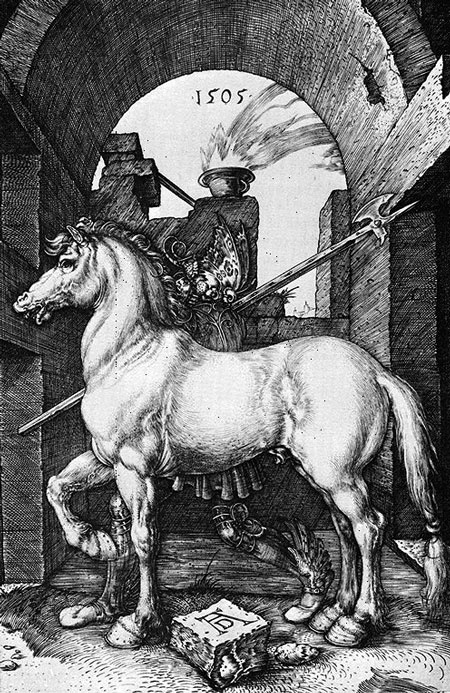

Маленький боевой рыцарский конь. Гравюра А. Дюрера 1505 года.

Рыцарь являлся профессиональным воином, прекрасно владеющим всеми видами оружия своего времени. Прочный доспех делал рыцаря практически неуязвимым для холодного и метательного оружия врага. Закованный в броню рыцарь представлял собой смертоносную машину на поле боя. Даже появившееся огнестрельное оружие в течение достаточно долгого времени не могло пробить «белый» рыцарский доспех, оставляя на его поверхности лишь вмятины (harnois blanc, фр. — «белый доспех» — означает доспех, состоящий из больших пластин, лишь сочленения прикрыты подвижными небольшими пластинами). Подтверждением тому служат подлинные рыцарские доспехи того времени, выставленные в европейских музеях, с многочисленными вмятинами от пуль. Но следует признать, что именно усовершенствование огнестрельного оружия привело к тому, что рыцарский доспех постепенно вышел из употребления.

Примерно с середины XIV и до начала XV века идет плавное развитие «белого» доспеха. А вот уже с 1420 года рыцарский доспех претерпевает значительные конструктивные изменения и к середине XV века превращается именно в те рыцарские латы, которые мы и привыкли ассоциировать с рыцарями, то есть к этому времени уже полностью сформировался рыцарский «белый» доспех.

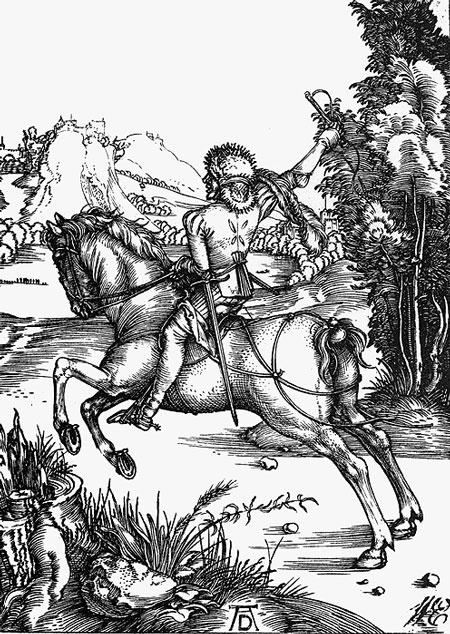

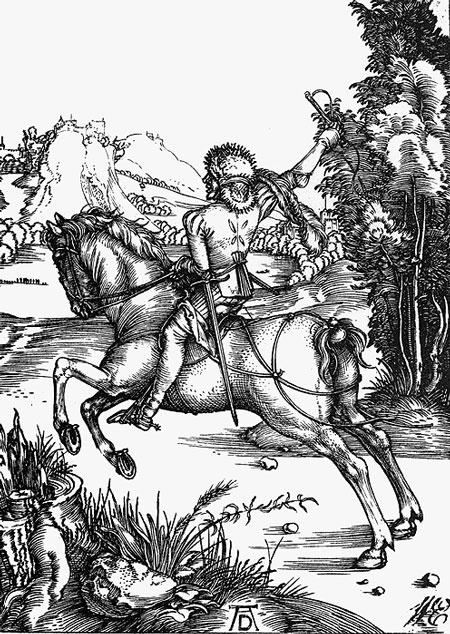

Военная верховая лошадь. Гравюра А. Дюрера, XV век.

Гражданская верховая лошадь. Гравюра А. Дюрера, XV век.

Очередное значительное усиление защитного снаряжения воина в то время привело к необходимости не пробивать доспех, а наносить раздробляющие удары, поэтому в среде рыцарской конницы вновь стало популярным короткое древковое оружие, такое, как булава, боевые молоты, шестоперы, чеканы.

В XV веке западноевропейские полководцы, как и военно-монашеские ордена, стали уже в массовом порядке применять в сражениях отряды латников, усиленные спешенными рыцарями. Но в целом, конечно, основная роль все же отводилась тяжеловооруженной рыцарской коннице, которая имела линейное или клиновидное построение. Комплектация клина была такой же, как и в XIII–XIV веках, то есть по-прежнему впереди и на флангах ставились лучшие рыцари, защищенные доспехами отличного качества. Середину клина формировали отряды воинов, имевших худшее защитное снаряжение. Иногда за прямоугольной колонной, находящейся в тылу клина, шла шеренга рыцарей, одной из задач которых было поддержание порядка в строю. Многие не понимают, что построение клином в основном было нужно лишь для того, чтобы, образовав из максимального числа воинов компактный строй, привести его в полном порядке к фронту неприятеля, после чего клин разворачивался в линию. Линия позволяла нанести слитный удар силами всего отряда одновременно. При этом вытянутый фронт позволял в некоторых случаях охватить фланг или фланги неприятеля, что являлось почти абсолютной гарантией успеха. Использование построения клином в качестве исходной формации позволяло в значительной мере убрать некоторые недостатки рыцарской конницы. Так, например, малая ширина строя обеспечивала равнение при движении. Низкая динамика конного боя в эпоху Средневековья, когда основным аллюром атаки была рысь, давала достаточно времени для развертывания строя непосредственно в момент столкновения. Во многих европейских рукописях XV века, сохранившихся до наших дней, встречаются подробные данные о военном деле того периода, в частности имеются описания построения рыцарской конницы клином и т. п. Так, например, в военной рукописи, носящей название «Приготовление к походу», которую написал для своего сына в 1477 году курфюрст Бранденбургский Альбрехт Ахилл (1414–1486), есть подробное описание построения конного войска. Альбрехт Ахилл, будучи профессиональным воином, писал свой манускрипт исходя из личного богатого боевого опыта. Он пишет, что рыцарское конное войско можно было делить на три знамени (хоругви). Этим трем отрядам для удобства присваивались характерные названия, такие, как: «Великая», «Хоругвь святого Георгия» и «Гончая». Название отражало как численность, так и назначение данного отряда. Так, в «Великой» хоругви было около 700 воинов, соответственно в «Хоругвь святого Георгия» входило 500, а хоругвь «Гончая» состояла из 400 конных воинов. Хоругвь строилась колонной с клиновидной фронтальной частью (клином). Это клиновидное построение имело пять шеренг в глубину. Первая шеренга исходя из численности хоругви состояла из 3, 5, 7 или 9 рыцарей. Задняя шеренга состояла из 11, 13, 15 или 17 рыцарей. Численность клина «Великой» хоругви была 65 воинов, «Хоругви святого Георгия» — 55, «Гончей хоругви» — 35. За клином следовала прямоугольная колонна, ширина которой по фронту не превышала ширины задней шеренги клина. Соответственно в порядке убывания хоругви имели по 635, 445 и 365 воинов в задней части построения. В целом можно сказать, что боевая рукопись Альбрехта Ахилла представляет собой уникальный источник по исследованию военной тактики европейских армий XV века (особенно это касается рыцарской конницы).

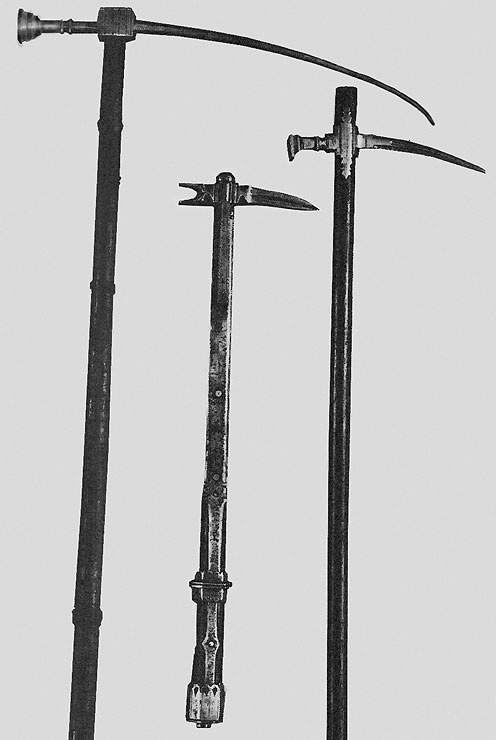

Боевые шестоперы. Нумерация идет слева направо. 1. Шестопер. Германия, ок. 1500 года. Длина 57 см; вес 1220 г. 2. Шестопер. Германия, ок. 1500 года. Длина 53,5 см; вес 1020 г. 3. Шестопер. Германия, ок. 1500 года. Длина 58,5 см; вес 1330 г. Шестоперы 1 и 3 имеют поясной крюк. Древняя форма булав была усовершенствована, головка для нанесения концентрированного удара получила перья с остриями, превратившись, если перьев было шесть, в пернач или шестопер. Древко было обычно с металлической рукояткой, ограниченной сверху и снизу защитными дисками.

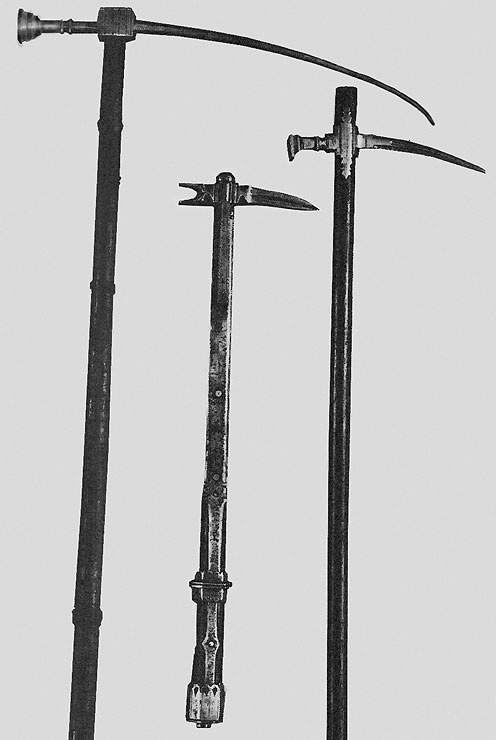

Чеканы. Нумерация идет слева направо. 1. Чекан. Германия, XVI век. Длина 91,2 см; длина клюва 46,5 см; вес 1010 г. 2. Чекан. Германия, XVI век. Длина 60,8 см; длина клюва 16 см; вес 1400 г. 3. Чекан. Германия, XVI–XVII века. Длина 73,5 см; длина клюва 27,9 см; вес 700 г. Чеканы (на Руси назывались клевцы) имели аналогичное устройство, что и шестоперы, но вместо головки стоял клюв с молоточком на обухе. Это оружие совмещало силу амплитудного удара с колющим действием узкого граненого острия. Навершия некоторых чеканов формой напоминали клюв птицы, за что их называли «клюв попугая» или просто «попугай» (чекан 2). В XVI веке в итальянской коннице каждый всадник вплоть до полковника имел небольшой чекан с железной рукоятью, который носил на поясе.