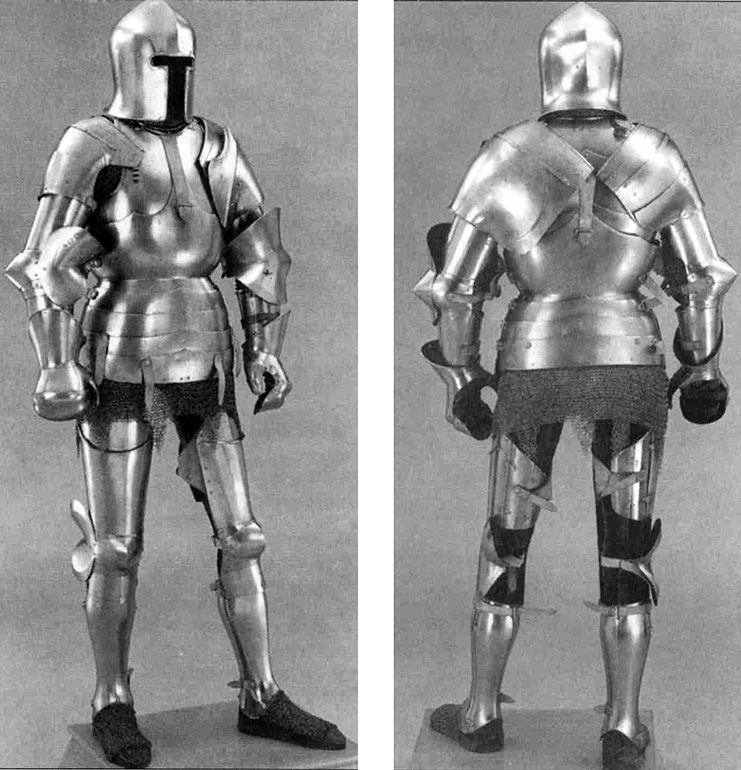

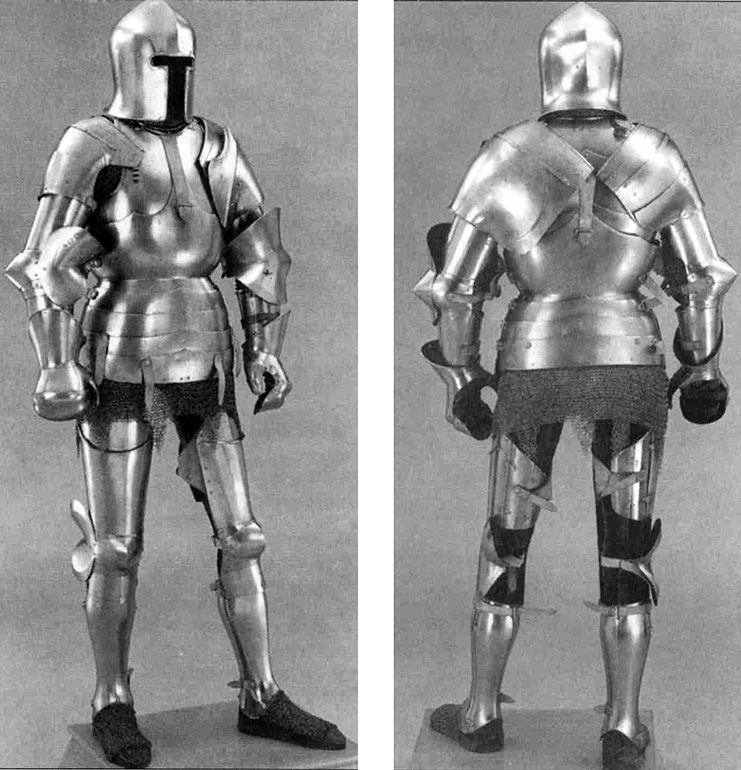

Вид спереди и сзади полного боевого итальянского доспеха члена рода Матш. Милан (мастерская Миссалья), около 1450 года. Милан стал крупным центром производства и экспорта доспехов уже в конце XIII века. В середине XV века мастерство итальянских оружейников достигло апогея. В этот период никто не мог на равных соперничать с миланскими производителями доспехов, среди которых по-прежнему выделялись мастера из семейства Миссалья (полностью де Негрони да Элло дето Миссалья). Эта семья имела славную традицию изготовления предметов защитного вооружения. Их продукция пользовалась неизменным спросом. Дом, который занимала семья Миссалья, находился на Виа дельи Спадари в Милане, он был украшен семейными эмблемами и монограммами. Трудились оружейники в мастерской рядом с кварталом Порта Романа, за которую семья Миссалья платила арендную плату герцогу Миланскому в виде одного шлема-салада в год. Семейство Миссалья не только трудилось в кузницах лично, но и нанимало толковых работников по всей Италии, возглавляя крупнейшую в Европе гильдию мастеров-оружейников. Можно без преувеличения сказать, что искусство и деловая сметка итальянских платенеров (платенер — мастер, изготавливающий пластинчатые доспехи) во многом определили внешний облик европейского рыцарства своего времени.

В XV веке улучшилось не только защитное снаряжение воинов, но и боевые характеристики артиллерии, благодаря чему ее стали активно использовать помимо осад фортификационных укреплений и в полевых сражениях против закованных в броню конных рыцарей. Артиллерия наносила существенный урон войску противника, и уже даже самый хороший доспех не мог защитить рыцаря от ядра, выпущенного из пушки. Военно-монашеские ордена одними из первых стали активно применять на полях сражений артиллерию. Появление полевой артиллерии и существенные изменения в структуре европейских армий повлияло на тактику ведения боя. Примером полевого сражения, в котором армия военно-монашеского ордена применяла пушки, может служить знаменитая битва, произошедшая при Грюнвальде в 1410 году (битва происходила между селами Грюнвальд и Танненберг). Данное сражение еще и является хорошим примером действий тяжеловооруженной и легковооруженной конницы в бою в начале XV века (особенно примечательно то, что военные действия велись с использованием всех известных в данном регионе разновидностей конницы, которую имели все стороны, участвующие в конфликте). Тевтонский орден в качестве основной ударной силы использовал тяжеловооруженную рыцарскую конницу, поддержку которой осуществляли конные и пешие стрелки (правда, они несильно отличились в прямом полевом столкновении). Силы союзников, противостоявших рыцарям-монахам, состояли из конницы польской шляхты, которая была практически идентична в своей основе коннице ордена и по вооружению, и по составу, и по тактике; литовской коннице, существенным отличием которой было легкое вооружение и низкорослые, но быстроногие кони (имелись в литовском войске и тяжеловооруженные всадники, но их число было незначительным). Также в состав литовского войска входил и конный татарский отряд сына хана Тохтамыша Джелал-эл-Дина, который бежал из Орды к своему союзнику Витовту от ставленника Тамерлана Едигея (татар было примерно 500–1500 человек). Против ордена на стороне Польши и Литвы выступили и русские, конница которых состояла из тяжеловооруженных и легковооруженных воинов (стрелков). Тактику русской конницы можно охарактеризовать как рыцарскую, хотя в отличие от западных соседей русские более широко применяли традиционный дистанционный бой (многие тяжеловооруженные русские конные воины имели при себе лук со стрелами).

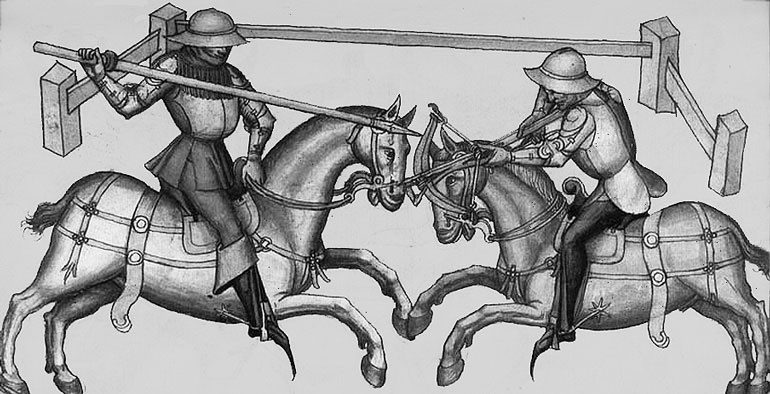

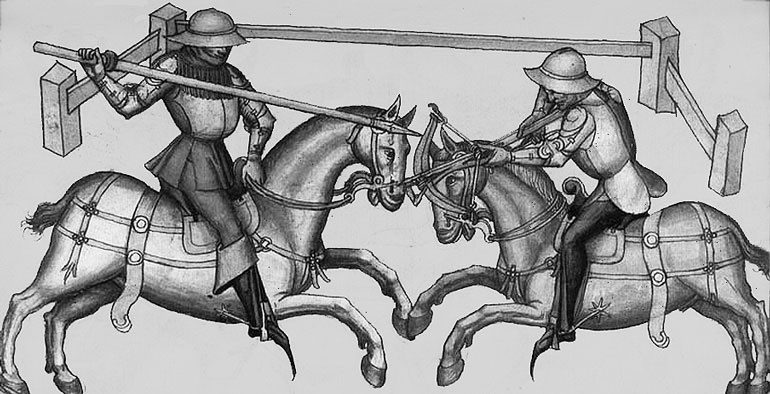

Конный воин, вооруженный копьем, против конного арбалетчика. Иллюстрация из боевой рукописи Ганса Талхоффера 1459 года.

Составные доспехи Ульриха IV фон Матша. Милан, 1390 г. Такой тип доспехов использовался в странах Западной Европы повсеместно с 1350 по 1420 год.

В целом можно сказать, что вооружение сторон, столкнувшихся при Грюнвальде в 1410 году, представляло собой примечательную смесь стилей, форм и направлений различных оружейных школ.

В начале XIV века Тевтонский военно-монашеский орден окончательно покорив Пруссию, обратил свое внимание на соседние земли. Тевтонский орден хотел расширить территорию своего государства (к тому времени военно-монашеский орден практически превратился в государственную структуру) за счет земель Польши и великого княжества Литовского. Так, на востоке рыцари-монахи позарились на литовские территории, что стало причиной длительного конфликта, а на западе они начали угрожать своим прежним польским союзникам. Тевтонский орден претендовал на земли Померании (впоследствии ставшая Западной Пруссией), захват которых позволил бы рыцарям-монахам соединить прусские территории с Германией. Помимо этого сама территория Померании являлась важным стратегическим объектом, так как ее восточной границей была река Висла, по которой проходил важный торговый путь, и тот, кто обладал Померанией, мог полностью контролировать речную торговлю. Захватить Померанию рыцарям-монахам «помог» германский маркграф Бранденбургский, который напал в 1308 году на главный портовый город Померании Данциг (Гданьск). Польский король Владислав Короткий в это время был сильно занят войной с Русью, поэтому, не имея достаточных сил для отражения вражеского нападения, он обратился за помощью к тевтонским рыцарям. Те, естественно, согласились изгнать захватчиков. Войско Тевтонского ордена сокрушило силы маркграфа Бранденбургского, захватило Данциг и Диршау. Проведя столь успешную военную кампанию, рыцари-монахи стали требовать у польского короля в качестве награды за оказанную ими помощь серьезные территориальные уступки, на что тот ответил решительным отказом. Тогда рыцари-монахи (с позиции силы) попросту аннексировали Померанию, тем самым отрезав поляков от Балтийского моря. Захват Померании Тевтонским орденом привел к длительному конфликту, который длился почти полтора века. Обладание Померанией позволило ордену существенно повысить свои людские и экономические ресурсы. Помимо этого теперь западноевропейские рыцари, желавшие поучаствовать в крестовых походах против язычников, могли в безопасности прибывать в Пруссию через Бранденбург, Наймарк и Померанию, если по каким-то причинам обычный маршрут через Польшу оказывался перекрытым. Польские короли расценивали переход Померании к ордену не иначе как кражу своей собственности. Их не особо интересовало прошлое этой области или ее этнический состав. Они считали ее польской, обосновывая это тем, что ее жители платили Риму «Грош святого Петра» — вся Польша платила этот налог, а германские земли — нет. Польские патриоты не упускали ни одной возможности оплакать потерю этой провинции.

Салад с подъемным забралом и бевором от «готического доспеха» графа Гауденца фон Матша. Инсбрук, 1475–1485 годы.