Святой Федор Стратилат. Миниатюра из Федоровского Евангелия (фрагмент). 1320-е гг. Москва или Ярославль. Примерно такое вооружение было у знатных русских воинов — частников Грюнвальдского сражения.

Место в районе Курзетника было просто идеальным, для того чтобы дать бой неприятелю и остановить вторжение. Хорошо укрепленный замок рыцарей-монахов, стоящий на холме, доминировал над речными бродами. С его стен и башен были прекрасно видны перемещения польско-литовского войска. Замок мог стать основной базой для длительного сопротивления и огневой поддержкой войск рыцарей-монахов. Подойдя к Курзетнику, некоторые отряды рыцарей-монахов перешли реку и частично укрепили западный берег, установив полевую артиллерию и частокол для прикрытия стрелков (лучников и арбалетчиков).

Армия союзников встала лагерем недалеко от реки Древенцы на противоположном берегу от Курзетника. Общее командование союзными войсками осуществлял непосредственно король Ягайло. Польским войском командовал нобиль из Кракова пан Зындрам Машковицкий. Литовское войско возглавлял князь Витовт.

Для изучения обстановки у брода и прощупывания обороны противника Ягайло направил к реке небольшой мобильный отряд легкой конницы, вооруженной луками. Эти конные разведчики, вернувшись, доложили, что позиция рыцарей-монахов у брода довольно сильно укреплена не только стрелками, но и полевыми пушками, что делало переправу в этом месте довольно опасной. Выслушав донесения разведчиков, Ягайло во главе своих полководцев удалился на военный совет, на котором было решено не форсировать реку в столь хорошо охраняемом врагом месте, подставляясь под огонь вражеской артиллерии, а подняться к истокам Древенцы и обойти ее в восточном направлении. Так, оставив Курзетник, армия союзников двинулась на восток и, отойдя далеко от реки, встала лагерем на ночлег в районе деревни Высока и замка Зольдау, гарнизон которого был усилен незадолго до вторжения отрядов рыцарей-монахов. Польско-литовское войско не стало осаждать замок Зольдау, а, передохнув, утром 13 июля двинулось на север к Гильгенбургу (в настоящее время Дабровно в Польше).

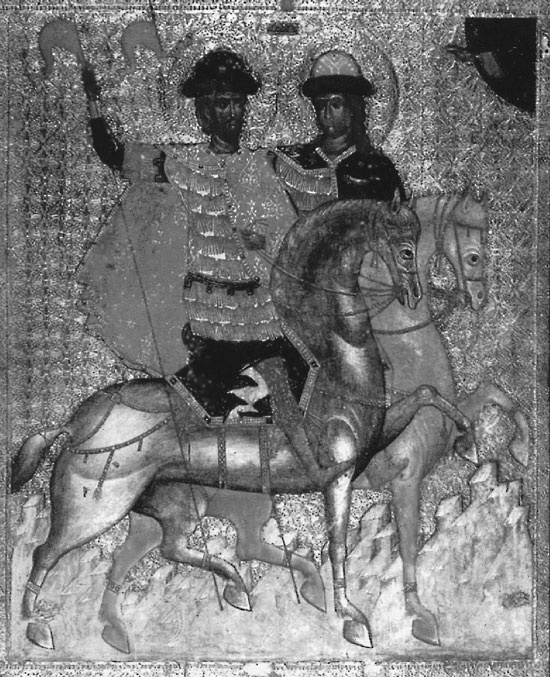

Святые князья Борис и Глеб. Икона конца XIV века, Новгород. Хорошо видно защитное снаряжение конного русского воина, сбруя и седло коня.

За всем передвижением вражеского войска с безопасного расстояния следили разведчики Тевтонского ордена. Они и доложили великому магистру ордена о направлении основного удара противника. Выяснив, где находится и куда направляется противник, Ульрих фон Юнгинген приказал немедленно форсировать Древенцу и двинуться на перехват неприятеля. Поскольку вражеская армия двигалась на север от Зольдау, войско рыцарей-монахов пересекло реку возле Любавы и, пройдя вперед, остановилось возле села Танненберг поджидать неприятеля. В это время армия союзников находилась примерно в пяти милях на юг от рыцарей-монахов, на берегу озера около Гильгенбурга. Вечером авангард союзного войска, состоящий из литовцев Витовта (там были и татары, и русские), начал штурм фортификационных укреплений Гильгенбурга. Согласно Длугошу, литовское нападение было спровоцировано вылазкой гарнизона крепости. Но согласно «Хронике конфликта» штурм начался по приказу короля Ягайло. Летописец ордена Иоганн фон Позильге так описал события вокруг Гильгенбурга: «Поскольку король Польский не смел перейти Древенцы, он двинулся к Гильгенбургу, и захватил этот город, и сжег его дотла. Его воины перебили там и молодых и старых. Его союзники, безбожные язычники, совершали отвратительные убийства. Они убивали жителей города во множестве, бесчестили женщин и дев, после чего отрезали им груди, и всяко ужасно мучили их, и уводили в рабство. Поруганию и осквернению подверглись и церкви: язычники святотатствовали, ломая и бросая под ноги себе облатки, ломали реликвии и топтали ногами. И делали они это в каждой церкви, куда бы ни зашли».

Для войска союзников факт наличия татар в своих рядах был неплохим прикрытием, чтобы все бесчинства свалить на дело рук дикого народа — язычников-татар. Только вот больше всех в зверствах усердствовали не татары, а польско-литовские хоругви. После захвата Гильгенбурга союзникам досталось столько добычи, что это сказалось даже на продвижении войска.

14 июля войску союзников, уставшему от грабежей и погромов, был дан отдых. В ночь на 15 июля разразилась буря, шел проливной дождь. К утру буря утихла, но дождь не прекращался. Утром 15 июля войско союзников свернуло лагерь и, несмотря на дождь и туман, выступило в поход. Армия двигалась несколькими колоннами по немногочисленным проходимым дорогам и в скором времени добралась до поселений Людвигедорф и Фаулен. Союзники решили встать лагерем, влево от озера Лаубен (Любань), которое прикрыло бы их правый фланг. Королевский лагерь расположился на юго-западном берегу озера Лаубен (Любань), литовский лагерь был разбит немного севернее. Зындрам Машковицкий выслал несколько разъездов в сторону селения Танненберг, которое виднелось к северу. Разведка вскоре донесла о подходе всего неприятельского войска. Разведчики Ягайло, до того потерявшие войска ордена из виду, очень удивились, когда обнаружили, что отряды рыцарей-монахов опять преграждают им путь на север.

Войско Тевтонского ордена находилось почти в двух милях от лагеря союзников между селениями Танненберг и Грюнвальд. Как пишет летописец ордена Иоганн фон Позильге: «Великий магистр со своим войском и рыцарями, пришедшими к нему на помощь, и наемниками выехал против короля. И когда они смогли увидеть армию противника, построились они в боевые порядки, и стояли, держа его в виду более трех часов. Король же тем временем направил язычников, чтобы напали они на войско ордена, но поляки все еще не готовы были к сражению. И если бы напасть на короля немедленно, победило бы наше войско и завоевало бы честь и захватило бы богатую добычу. Но, увы, к несчастью, этого не случилось, ибо желали они вызвать короля на бой по рыцарским обычаям, и маршал отправил к королю герольдов, которые отвезли тому два обнаженных меча» (в те времена обнаженный полностью меч и вонзенный в землю перед ногами противника означал вызов на смертный бой).

Количество воинов, принимавших участие в Грюнвальдском сражении, до сих пор вызывает ожесточенные споры. Дело в том, что в источниках, дошедших до наших дней, называются разные цифры — от небольших до очень больших. Поэтому одни исследователи считают, что в польско-литовском войске было примерно 50–60 тыс. человек, из которых 30–40 тыс. были конными воинами. А тевтонское войско насчитывало около 27 тыс. человек, из которых конных воинов было 20–21 тыс. Другие полагают, что в армии союзников было лишь 15–20 тыс. человек, а силы ордена не превышали 10–12 тыс. воинов. А, например, Гейсман в своей книге 1907 года «Краткий курс истории военного искусства» писал: «Армию ордена, составляли: а) собственно прусские войска (рыцари, двор гроссмейстера и милиция); б) войска вассальных князей; в) „гости“ или охотники из различных стран Западной Европы; г) наемные войска; всего не менее 14–16 тыс. конных и 3 тыс. пеших воинов». Помимо стрелков (арбалетчиков и лучников) в войске ордена была и полевая артиллерия, состоящая из бомбард, стреляющих каменными и свинцовыми ядрами.