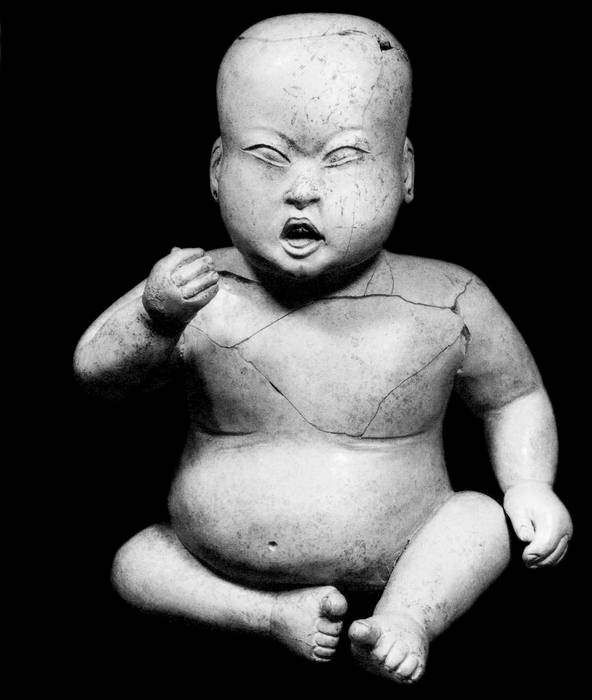

Илл. 4. Это не маленький Будда, а всего лишь довольно типичное древнее ольмекское изображение «сидящего младенца». Фигурка датируется 1200–700 гг. до н. э.

Если говорить о формировании андского цивилизационного региона, то следует начать с появления культуры полуоседлых охотников Чинчорро (Чили), мумифицировавших своих покойников с V по II тысячелетие до н. э. Культуры Чавин, Паракас, Моче, Наска и многие другие были предшественниками возникновения империи инков, подчинившей себе огромные территории.

Несколько культурных областей сформировалось на промежуточной между двумя очагами территории – от Гондураса до Колумбии. Такие культуры Колумбии, как археологические Сан-Агустин (600 г. до н. э. – 1200 г.) и Кимбайя (600 г. до н. э. – 1400 г.), а затем Тайрона (X–XV вв.) и Чибча-муиски (XV–XVI вв.), встреча испанцев с которыми привела к появлению легенды об «Эльдорадо», отражают этапы развития пограничного между мезоамериканским и андским цивилизационного очага.

По какому пути развивался Новый Свет?

Как известно, цивилизационные очаги имеют единую направленность и этапность своего развития – чередование сходных процессов наблюдается в юго-восточном регионе (долина Инда, Китай), в околосредиземноморском регионе, переходя с юга (Египет, Месопотамия, Вавилон) на север (Греция, Рим). Однако нетрудно заметить, что скорость протекания тех или иных культурно-социальных процессов, определяющая уровень развития отдельно взятой цивилизации, в каждом случае зависит от множества факторов – начиная с климата, рельефа, специфики флоры и фауны и заканчивая уровнем развития соседей, а также характером отношений с ними. Поэтому временная шкала не является основным признаком, характеризующим степень «цивилизованности» того или иного народа. Мумии Чинчорро в Новом Свете появились почти на три тысячелетия раньше, чем в Старом, а пирамиды в Мезоамерике стали возводиться примерно на два тысячелетия позже, нежели в Египте, на рубеже I и II тысячелетий до н. э., когда на Аппенинском полуострове неолитические племена переходили к железу и вовсе не строили пирамид. К началу IV–III веку до н. э. древние мезоамериканцы только создали собственное фонетическое морфемно-силлабическое письмо, а на Аппенинах к этому времени на основе греческого (восходящего, в свою очередь, к финикийскому) был разработан латинский алфавит и восприняты письменные традиции культурных предшественников. Что касается абстрактных знаний, то древние мезоамериканцы и римляне в одно и то же время пришли к необходимости более точного календаря – на рубеже нашей эры и те, и другие отказались от лунного в пользу солнечного. И надо заметить, что система летосчисления, да и счета в целом, у современников римлян классических майя была значительно более точной. Вместе с тем, использование металла в Новом Свете (особенно в Мезоамерике) не имело хозяйственного значения, а отсутствие на континенте тягловых животных обусловило невостребованность колеса, что, в конечном счете, неизбежно становилось тормозом в развитии транспорта и коммуникаций и, как следствие, цивилизации в целом.

На пути в Новый Свет

…Перед восхождением на вулкан Тятя-Яма мы зашли в располагавшийся у подножия пограничный штаб для уточнения маршрута. Военные, как выяснилось позже, решили почему-то, что мы всего лишь отправляемся на экскурсию к горячим источникам – так обычно поступают командировочные. Поэтому они составили для нас четкую схему прогулочного маршрута: пройти по тропе через завалы леса, выйти к ручью, немного пройти вдоль русла, искупаться в специальной запруде и по дополнительной тропе спуститься к Южно-Курильску. И выдали новый, с номером, но совершенно тупой охотничий тесак. Предполагалось, что в гостиницу мы вернемся в 2000. Поудивлявшись собственному неумению правильно рассчитывать расстояние и время, мы в этот же день, уже достаточно поздно, двинулись в путь, захватив с собой лишь пару бутербродов и бутылку воды. Примерно через час мы добрались до «купален» и… с недоумением обнаружили, что собственно восхождение еще и не начиналось! Не допуская мысли о коварстве пограничников, мы решили, что сами что-то перепутали в схеме, и потому двинулись дальше вверх по ручью, надеясь вот-вот выйти в нужное место. Теплый ручей пробегал внутри довольно узкого каньона, стены которого состояли из разноцветных, невероятно ярких глин. Цвета менялись как на палитре – красный, синий, розовый, желтый… Яркость красок поддерживалась за счет постоянного присутствия горячего пара. По мере подъема каньон все больше сужался, в некоторых местах русло оказывалось заваленным упавшими деревьями. Идти становилось все труднее. Казалось, что, случись в этот момент землетрясение, каньон, по которому мы шли, просто захлопнется, похоронив нас заживо. Про внезапное извержение думать и вовсе не хотелось… Смеркалось, когда мы добрались до фумаролей – на желтом от серных холмиков дне кратера из множества отверстий со свистом и бульканьем вырывался пар. То там, то здесь попадались круглые в диаметре кипящие ключи, прорывавшиеся откуда-то из центра земли. Вся емкость «спящего» кратера была заполнена густым серным запахом. Перед нами была преисподняя в классическом европейском представлении. Мы и не заметили, как неожиданно оказались на дне того самого кратера! Вертикальные черные стены окружали нас, как если бы мы находились на дне гигантской каменной шахты. Где-то высоко в небе по диаметру кратера виднелись верхушки деревьев, с которых в быстро сгущавшихся сумерках молча наблюдали за нами казавшиеся огромными черные птицы. Внезапно стемнело, и до нас стало доходить, что обратный путь нам придется проделывать в кромешной тьме – небо было затянуто плотными облаками, а фонарика у нас не было! Резко похолодало, задул резкий ветер с дождем.

– Надо спасаться. Переночевать здесь, пожалуй, не удастся, – закурив, философски заметил шеф и заботливо пересчитал оставшиеся «герцеговины» и спички. – Только я абсолютно ничего не вижу, – добавил он, попытавшись протереть толстые стекла очков.

Наше бегство в ночи из кратера вулкана чрезвычайно напоминало некий страшный миф, где героям приходилось преодолевать множество препятствий и испытаний. Первым и, пожалуй, самым рискованным испытанием стал выход из зарослей курильского бамбука. Курильский бамбук мелок, чуть выше роста человека, но зато растет очень плотно и быстро. Известны случаи, когда опытные охотники погибали, потеряв едва заметную тропу. Если же дул встречный ветер, то бамбуковые заросли превращались в ощетинившийся частокол, пройти сквозь который было невозможно. Тропу мне пришлось искать на четвереньках, нащупывая ее руками. Забыв о змеях, колючках и прочих сюрпризах, я почти два километра продиралась сквозь заросли, громко крича любимые песни про «Варяг» и «Марсельезу». Мои вопли служили ориентиром для журналистки Инны, которой пришлось практически волочить на себе совершенно дезориентированного в темноте шефа.

Следующим испытанием стал спуск по руслу ручья. Мы долго брели по воде, пока не дошли до толстого поваленного дерева. Когда же попытались обойти его, поняли, что потеряли направление и кружим на одном месте. Для определения течения решили бросить половину светлого пакета от давно съеденных бутербродов в воду. Но куда он уплыл, разглядеть так и не удалось…