Настенные росписи гробницы № 105 признаны лучшими в Монте-Альбане. Композиция поделена на три яруса. Этот прием возник еще у ольмеков, был усовершенствован в Исапе и стал характерным у майя. Основной сюжет размещался на центральном, самом широком уровне. Перед зрителем предстают стоящие в профиль фигуры в пышных одеяниях – девять мужских и девять женских персонажей в окружении астрономических знаков.

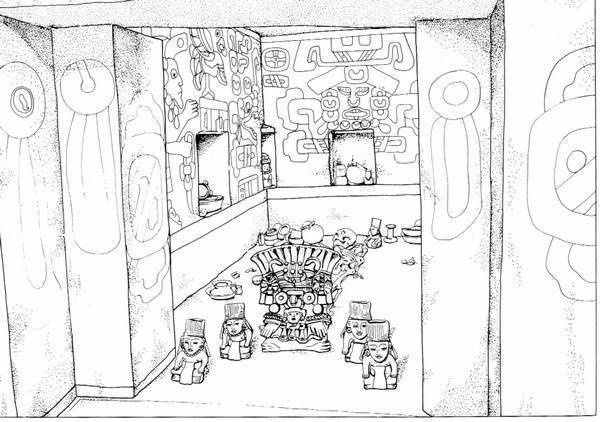

Илл. 18. Так выглядела погребальная камера сапотеков в Монте-Альбане (погребение № 104). Ее стены были покрыты росписями. Покойник лежал в окружении богатого инвентаря

В центре композиции четыре фигуры в пышных одеяниях со знаками власти в руках как бы идут вправо от дверного проема. Перед двумя первыми помещен характерный для Мезоамерики символ речи и могущества. Стилистически рисунок напоминает скорее изображения в миштексом кодексе, особенно по пропорциям частей человеческой фигуры: крупная голова, почти квадратный корпус при коротких ногах (ступня равна голенищу), невыразительная пластика.

Первый персонаж представлен в профиль, ладони рук сложены на груди. Он одет в длинную юбку до щиколоток, на которых видны браслеты. На плечи накинута мягкая пелерина до пояса. Орнамент на одежде представлен в виде линий и знака ступеней, символизирующих вход в преисподнюю. На шее крупное ожерелье, на голове пышный убор из перьев. Рядом с человеком помещена вертикальная надпись из нескольких иероглифических знаков. Второй персонаж – старик – сгорблен и как бы опирается на посох. Из одежды на нем только набедренная повязка. На бедре вписаны три знака. На ногах сандалии. На шее крупное ожерелье. От лица ниспадает на плечи и грудь нечто вроде складчатого капюшона-пелерины. Глаз обведен, на голове – пышный убор. Перед ним надпись из трех знаков. Третий персонаж одет в юбку с узором из кружочков, перед ним две вертикальные надписи. Последний из шествующих держит в руках «штандарт». Его лицо раскрашено черным цветом. Нижний уровень росписи, отведенный для изображения преисподней, к сожалению, сильно поврежден. На верхнем уровне видна стилизованная пасть животного и знаки «призрак», «темнота».

Кукушка, кукушка, сколько лет жить осталось?

Ответ на этот вопрос пытаются получить все народы, но делают это по-разному. Своя традиция существует до сих пор и в штате Оахака, в древнем городе Митла.

Предполагается, что название Митла происходит от слова науа миктлан – «Страна мертвых». К 750 году Митла становится одним из важнейших городов-государств долины Оахаки. При планировке этого сакрального центра, возникшего на несколько столетий раньше, в первую очередь учитывались особенности рельефа местности. Можно даже предположить, что место для города выбиралось по особым признакам – как и для Теотиуакана. Не случайно территория города почиталась как место «отдохновения предков». Ритуальный центр возник на реке Митла, которая протекает точно с востока на запад, аналогично реке, пересекающей Теотиуакан. Все постройки ориентированы по оси юг-север – от профанного к сакральному. Именно на севере находятся горы, где обитаемые пещеры-укрытия датируются по крайней мере IX тысячелетием до н. э.

Архитектура городских ансамблей Митлы следовала единой модели. Так называемая «Группа колонн» включала три внутренних дворика – патио, ограниченных комнатами. Северный патио, как правило, был небольшим по размерам, и доступ к нему был ограничен. Относительно просторный средний двор чаще всего имел выход на юг. Третий двор, также большой и иногда открытый с одной стороны, больше походил на позднюю пристройку. Это была наземная часть жилого комплекса для живых, под полами которого располагалось гораздо более пышное «жилище мертвых». Правда, когда археологи обнаружили эти подземные сооружения, они были уже разграблены. Под северной комнатой находилась крестовидная погребальная камера средних размеров. А под восточной располагалось огромное, также в форме креста, помещение, украшенное ступенчатым «греческим» орнаментом меандром. Верхнее перекрытие поддерживалось мощной колонной. Она-то и получила название «колонны жизни». Трудно отследить истоки некоторых поверий, но до сих пор среди местных индейцев сохраняется традиция приходить в первый день каждого года в мертвый город Митлу, чтобы, охватив колонну руками, узнать, сколько лет осталось жить. Считается, что об этом специальным знаком могут сообщить пришедшему индейцу божественные предки. С чужаками, как оказалось, индейские предки предпочитают дела не иметь: сколько я ни хватала колонну, знака не получила. Впрочем, это не был первый день года.

Йагул: под сенью старого дерева

Каждый город в Оахаке имеет свои особенные черты. Слово йагул означает «старое дерево». Это название наводит на мысль о мировых деревьях, считавшихся у индейцев опорами мироздания. Четыре дерева соответствовали странам света, а центральное считалось главным, соединяющим три уровня пространства: подземный мир, мир живых и небеса. Одновременно деревья олицетворяли четыре рода, обеспечивавшие единство племени. И по сей день каждое селение индейцев имеет свое «главное» дерево, под которым проходят общественные собрания.

Особенностью Йагула считается так называемый «дворец шести двориков». Это сложное архитектурное сооружение представляет собой запутанный лабиринт вокруг патио и примыкающих к нему помещений. Вход в комплекс расположен с южной, «административной», стороны, тогда как в северную часть попасть достаточно сложно.

Площадка для игры в мяч ориентирована по оси запад-восток. С востока к ней примыкает комплекс, состоящий из храма и дворика с четырьмя пирамидами и алтарем посредине. Под центральной частью дворика помещено обширное погребальное помещение из трех комнат.

Портрет дедушки на погребальной урне

Особой популярностью в Оахаке на протяжении многих веков пользовалось производство фигурной и расписной керамики, а также лощеных сероглиняных чаш с гравированным или резным орнаментом.

Странным памятником сапотекского искусства были уже упоминавшиеся погребальные урны. Эти большие фигурные сосуды появляются в истории Монте-Альбана не сразу, а только за 100 лет до н. э. Не случайно знаменитый мексиканский ученый Мигель Коваррубиас ставил появление этого типа памятников в зависимость от привнесенной извне традиции ольмекских мудрецов, которые, как уже отмечалось, разработали к этому времени новый календарь и новую религиозно-идеологическую систему.

Новая религия принесла идею «божественного предка», оставшегося в далекой северной пещере-прародине. Образ этого предка и запечатлевали древние сапотеки в урнах, выполнявшихся в виде «сидящих фигур», которые помещались внутри ниш в стенах погребальных камер. Сама ниша выполнялась в виде креста, напоминая знак пещеры ольмеков. Внутри ставилась полая фигура сидящего со скрещенными ногами человека с открытым ртом и даже с высунутым языком. В некоторых случаях мастера придавали лицу индивидуальные портретные черты. Предок представал сидящим на возвышении-платформе, украшенной оскаленной пастью ягуара. Голова его увенчивалась пышным убором со стилизованной мордой животного посредине – иногда ягуара, иногда летучей мыши. На одной из урн оказался помещен изогнутый разинутый клюв птицы. По всей видимости, это были нагуали – звери, считавшиеся предками и покровителями того или иного человека или рода. Над верхней частью убора, как правило, изображалось пышное растение, символизировавшее возрождающуюся жизнь. На груди человека помещалась подвеска, часто изображавшая пещеру, а в некоторых случаях – перевернутую человеческую голову. На одной из урн поверх растения устроился симметрично изгибающийся двухголовый змей, также олицетворявший переход в потусторонний мир.