Но с ходу сделать это не удалось. Первые и довольно многочисленные попытки конструкторов создать учебно-тренировочный вариант Ла-7 для подготовки пилотов в соответствии с требованиями заказчика так и не удались. Поэтому на первом этапе пришлось использовать двухместные Ла-5. Первую спарку Ла-7 изготовили в марте 1945 года на заводе в Горьком, использовав серийный истребитель № 45211521. Для этого между 5-м и 8-м шпангоутами разместили вторую кабину для инструктора. При этом в ней установили серийные сиденье пилота, ручку управления самолетом с рычагом тормозов, педали ножного управления, штурвал управления триммером руля высоты, колонку управления силовой установкой, кран переключения управления тормозами, воздушный кран и трос аварийного выпуска шасси, пилотажно-навигационные приборы и приборы контроля винто-моторной установки. Новым было переговорное устройство СПУФ-2, измененная проводка управления самолетом, усиление фюзеляжа в связи с увеличением выреза под кабину. Кроме этого, сняли правую пушку СП-20 ШВАК, но боекомплект остался прежний — 340 патронов, бронеспинку и бронестекло, кислородное оборудование, систему нейтрального газа и радиооборудование (на время испытаний на машине установили радиостанцию).

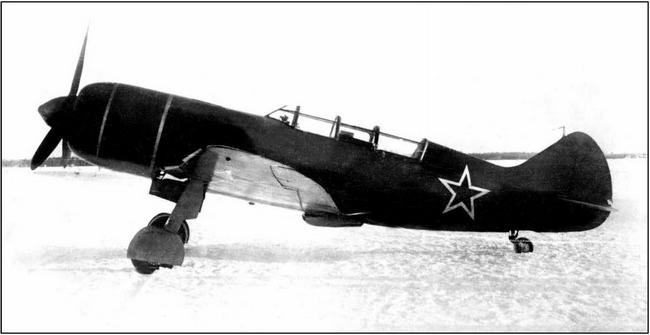

УТИ Ла-7 № 45211521. Фото из архива Вахламова.

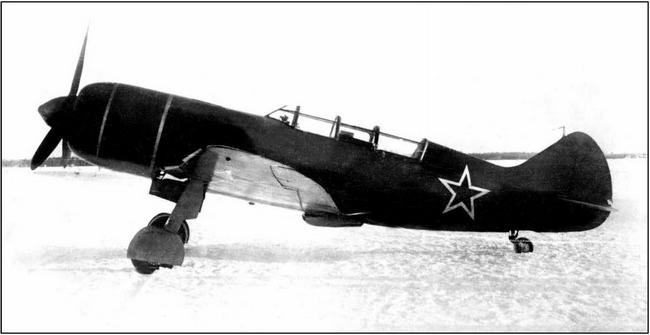

УТИ Ла-7 № 46210117.

Спустя три месяца, в июне 1945 года, машину предъявили в НИИ ВВС. Ведущими по ней были инженер Г. В. Чернявский и летчик А. Г. Прошаков, второй пилот — В. П. Трофимов. В ходе государственных испытаний, завершившихся 16 августа, выяснилось, что центровка машины чрезмерно задняя (25 % средней аэродинамической хорды, или САХ), а при посадке, начиная с центровки 23,5 % САХ, давление на ручку управления самолетом пропадало и приземление, и без того считающееся самым сложным элементом полета, становилось просто опасным. На пробеге самолет оказался неустойчивым из-за отсутствия стопора хвостового колеса, а механизм аварийного сбрасывания подвижной части фонаря задней кабины требовал доработки.

В кабинах самолета (особенно передней) стояла если не африканская, то по крайней мере очень сильная жара. К тому же состав оборудования оказался недостаточным для полноценного обучения курсантов летных школ и запасных авиаполков. Машину вернули на завод для доработки.

Тем не менее самолет запустили в серийное производство и в 1945 году построили 205 машин этого типа.

Вслед за первым учебно-тренировочным вариантом самолета в октябре 1945 года в НИИ ВВС поступила другая спарка — УТИ Ла-7 № 46210117. В отличие от боевой машины, под капотом двигателя поставили два чугунных сегмента общим весом 25 кг, сместивших центровку вперед на 1,5 %. Такой прием довольно широко применяется в самолетостроении, когда иных технических решений нет. Костыль сделали неубирающимся, но с полуавтоматическим механизмом его стопорения. Дополнительная теплоизоляция и вентиляция передней кабины, герметизация винтомоторной группы несколько улучшили температурный режим. В передней кабине предусмотрели светонепроницаемый колпак для имитации слепого полета. Не забыли самолетостроители и о внешней отделке машины.

В дополнение к этому установили радиостанцию PCИ-4, посадочную фару, в кабине курсанта — шторки для слепого полета и по требованию заказчика у Як-9 заимствовали систему управление тормозами. Была предусмотрена установка радиополукомпаса с отметчиком РПКО-10М (их устанавливали на некоторые машины на завершающем этапе войны), аэрофотоаппарата АФА-ИМ, фотопулемета ПАУ-22, авиагоризонта и индикатора курса.

Самолет испытывался с 6 по 19 октября. Ведущими по нему были инженер В. И. Алексеенко и летчик А. Г. Прошаков, второй пилот — Д. Г. Пикуленко.

Несмотря на то что техника пилотирования машины из обеих кабин и усилия на ручке и педалях при выполнении фигур высшего пилотажа, включая штопор, остались такими же, как и у боевого Ла-7, а посадка упростилась, спарка государственные испытания не выдержала. По-прежнему высокой оставалась температура в кабинах (в передней — +28°С, а в задней — +35°С при температуре наружного воздуха +10°С). Инструктор не мог аварийно выпустить шасси, отмечались и другие недостатки.

УТИ Ла-7 № 46210117 с открытыми фонарями кабин пилотов.

В январе 1946 года на аэродроме НИИ ВВС появилась третья спарка Ла-7 № 46210325. Ведущими по машине были инженер Г. В. Чернявский и летчик А. Г. Прошаков, второй пилот — В. Г. Масич. Но и эта машина оказалась неудачной. Ее центровка опять сместилась назад до 24,5 % САХ вместо допустимых 23,5 %, а дополнительные грузы, установленные на капоте редуктора, снижали его прочность и были опасны для эксплуатации самолета. Набралось еще немало дефектов. Два месяца ушло на испытание УТИ Ла-7, но машина их так и не выдержала.

В апреле этого же года в ОКБ Лавочкина сделали еще одну попытку. На этот раз с самолета сняли центровочный груз, а в системе управления рулем высоты ввели пружинный балансир, создававший усилия на ручке управления самолетом при посадке. Но все равно при центровке 25,2 % САХ запас продольной устойчивости оказался недостаточным.

УТИ Ла-7 № 46210325.

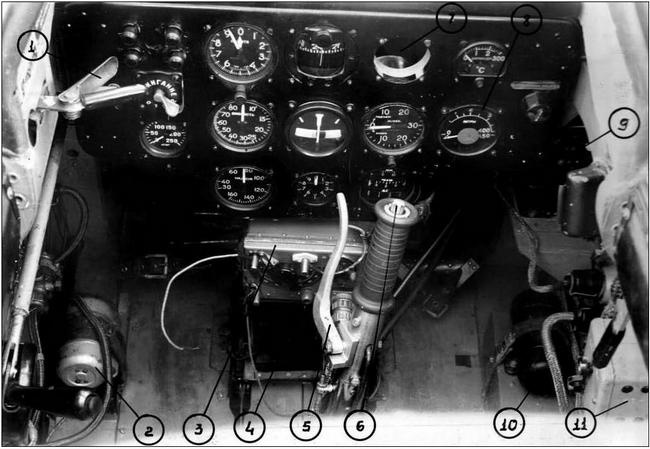

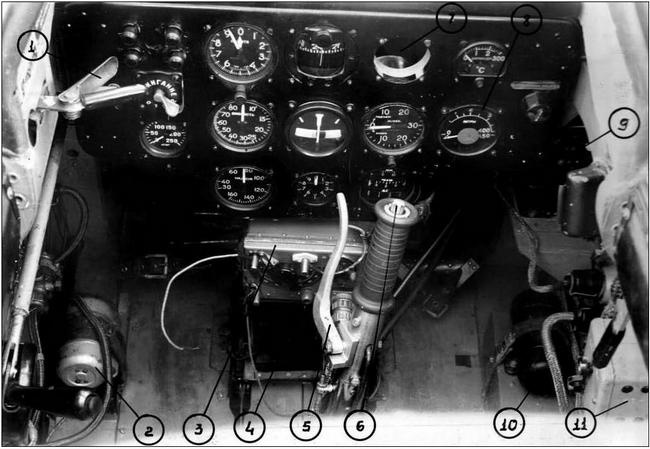

УТИ Ла-7 № 46210514. Общий вид кабины инструктора:

1 — рычаг управления краном посадочных щитков; 2 — умформер радиоприемника; 3 — радиопередатчик РСИ-3М1; 4 — место для радиоприемника РСИ-4Д; 5 — новый рычаг управления тормозом; 6 — кнопка растормаживания; 7 — место для часов АВТМ; 8 — указатель бензиномера; 9 — умформер переговорного устройства; 10 — умформер радиопередатчика; 11 — абонентский аппарат.

Вслед за этой машиной на аэродроме Чкаловская появился четвертый УТИ Ла-7 № 46210514. Ведущими по машине были инженер А. С. Розанов, летчик П. М. Стефановский и его дублер В. Г. Масич. Испытания проходили с 29 апреля по 20 мая 1946 года.

На этот раз спарка кардинально отличалась от своих собратьев. Вопрос с центровкой решили, перенеся маслорадиатор под второй ряд цилиндров двигателя, сняв при этом центровочные грузы. Заборник системы вентиляции кабин был сделан в виде выпадавшего совка вместо канала во входной части тоннеля маслорадиатора. Были и другие, более мелкие отличия. При этом самолет сразу стал легче на 111 кг.