Несмотря на упорную оборону, Красная Армия не смогла остановить врага на дальних подступах к Ленинграду. Ценой больших потерь за 83 дня операции противнику удалось захватить Эстонию, значительную часть Ленинградской области и прорваться к городу. В тот период советские войска потеряли убитыми 214 078 человек, было ранено 130 848 человек

[38]. Однако расчеты германского командования овладеть Ленинградом с ходу и использовать освободившую группу армий «Север» для наступления на Москву не оправ дались. К концу сентября 1941 года, несмотря на ожидания немецкого командования, фронт под Ленинградом стабилизировался. Началась длительная борьба за город, продолжавшаяся более трех лет.

Источники и литература

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Доклад помощника командующего войсками по АБТВ Северного фронта о боевой деятельности АБТВ фронта с 22 июня по 5 августа 1941 года (ЦАМО, ф. 38, оп. 80038сс, д. 22, лл. 17–86).

2. Отчет помощника командующего войсками по АБТВ Ленинградского фронта о боевой деятельности АБТВ фронта с 1 августа по 1 октября 1941 года (ЦАМО, ф. 38, оп. 80038 сс, д. 21, лл. 84–95).

3. Сведения начальника АБТВ 7 А о боевых действиях бронетанковых войск армии с 22 июня по 1 августа 1941 года (ЦАМО, ф. 340, оп. 5399, д. 2, лл. 52–64).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки. М.: Библиотека / Мосгорархив, 1995, кн. 1. 454 с.

2. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945. М.: Воениздат, 1961, т. 2. 683 с.

3. Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. Рига, Лиесма, 1966. 370 с.

4. История ордена Ленина Ленинградского военного округа. М.: Воениздат, 1974. 613 с.

5. Россия и СССР в войнах XX века. М., Олма-Пресс, 607 с.

6. Военно-исторический журнал. 1987, № 9.

7. Военно-исторический журнал. 1988, № 9.

8. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М.: Издательство АПН, 1986, т. 2. 450 с.

9. Миняйло С. Н. Отступательные и оборонительные операции советских войск на северо-западном направлении. Героическая оборона Ленинграда. М.: Военная академия им. М. В. Фрунзе, 1956. 43 с.

10. Манштейн Э. Утерянные победы. Пер. с нем. М., 1957. 322 с.

11. Thomas L. Jentz. Panzertruppen 1942–1945. Schiffer Military History, 1996. 297 p.

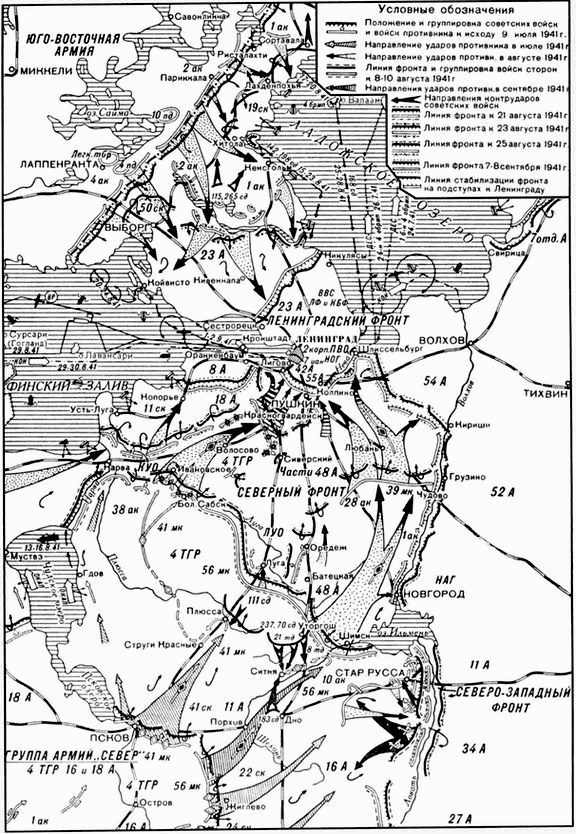

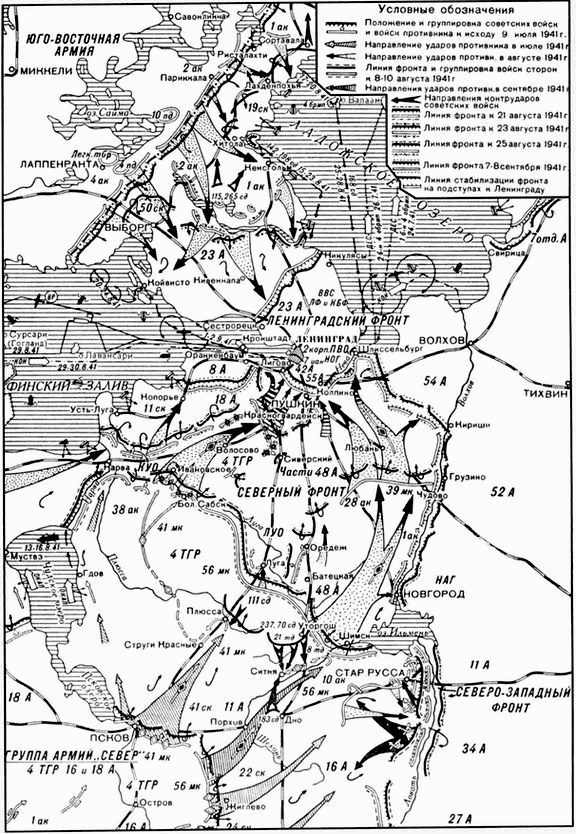

Оборонительные операции на ленинградском направлении в июле — сентябре 1941 года

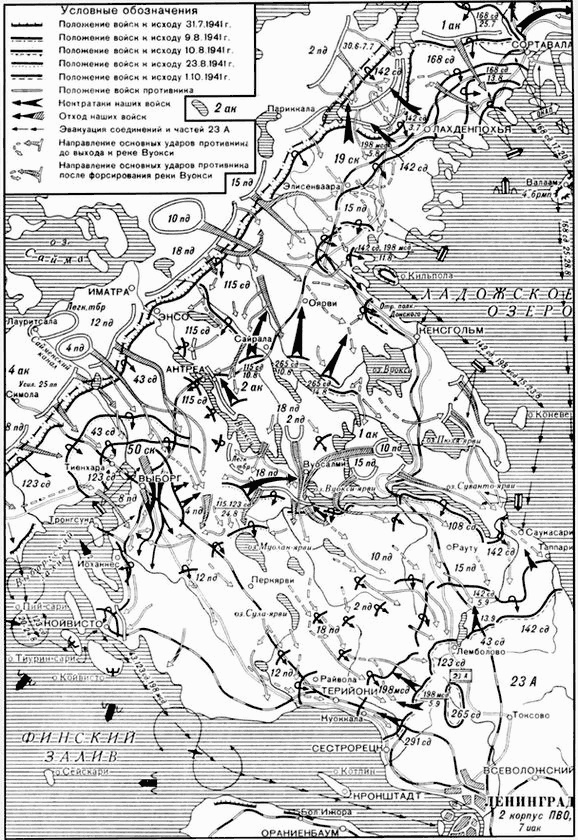

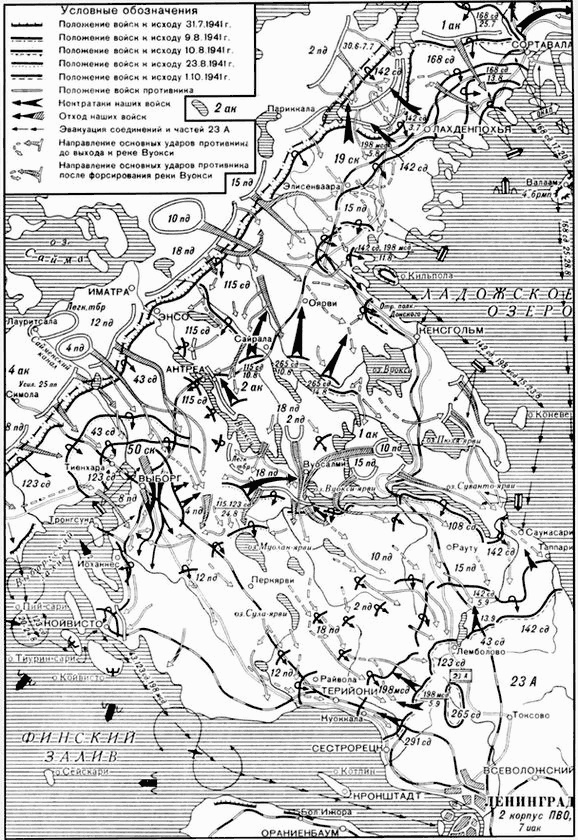

Оборонительная операция 23-й армии на Карельском перешейке с июля по сентябрь 1941 года

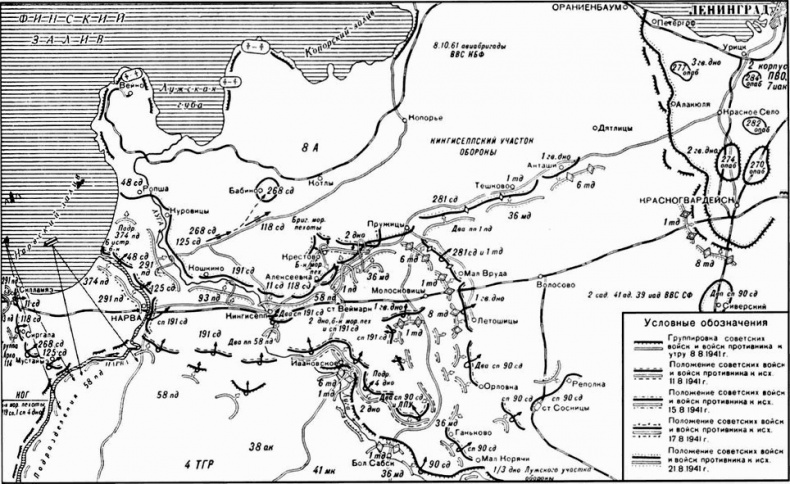

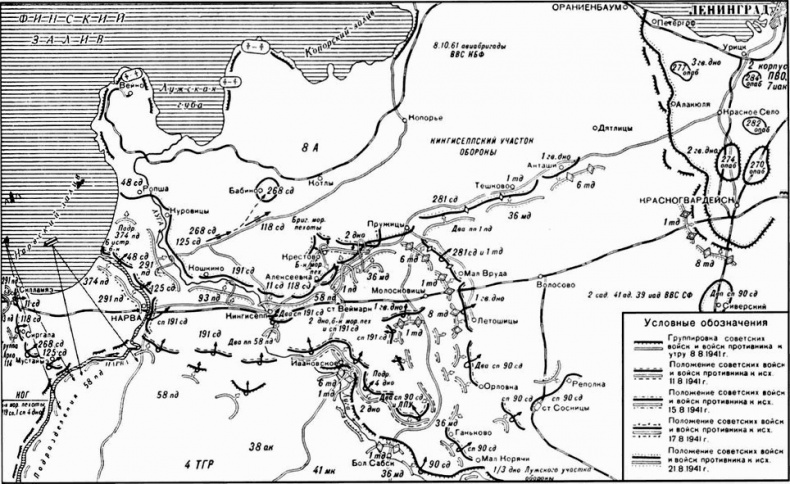

Оборонительные операции на красногвардейском направлении с 8 по 21 августа 1941 года

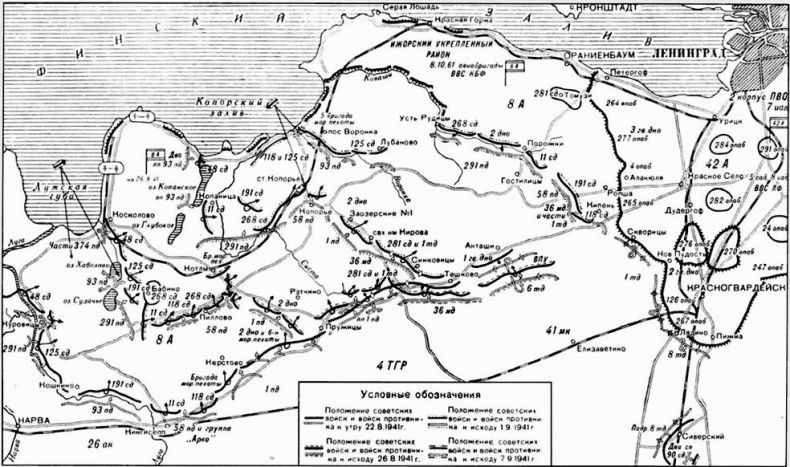

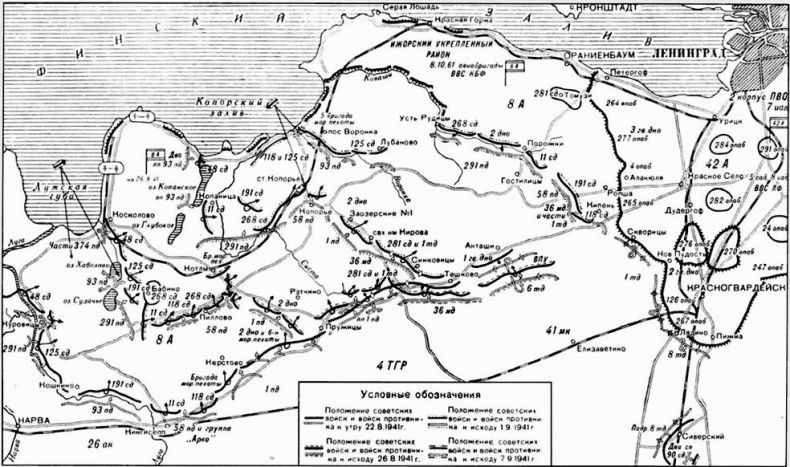

Борьба за Приморский плацдарм с 22 августа по 9 сентября 1941 года

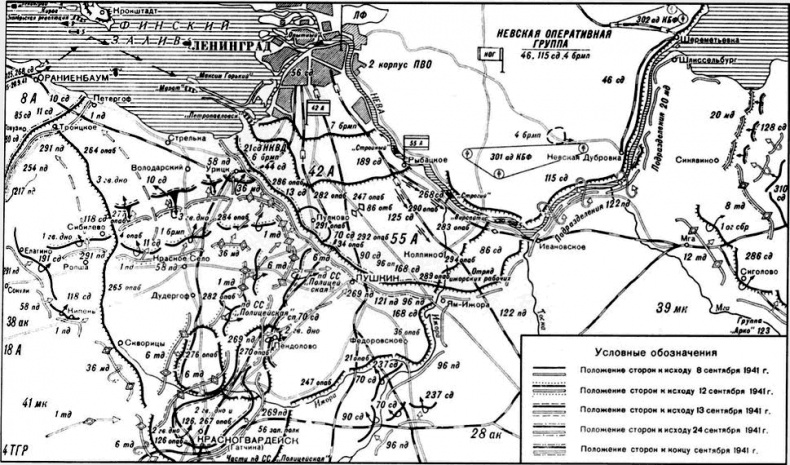

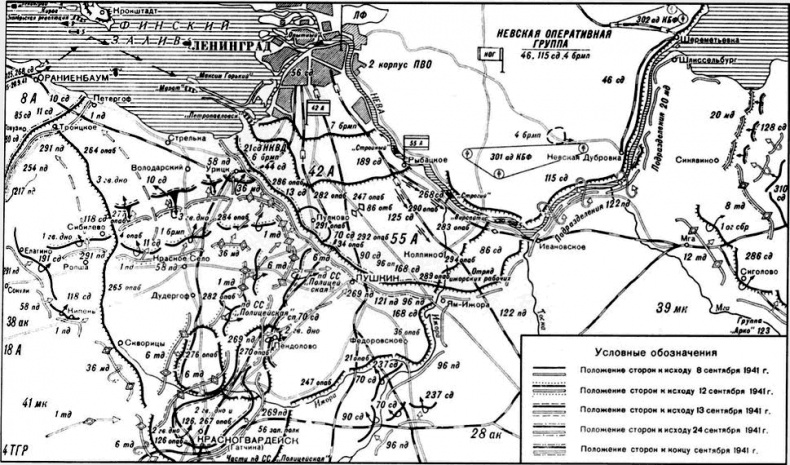

Ход боевых действий на ближних подступах к Ленинграду в сентябре 1941 года

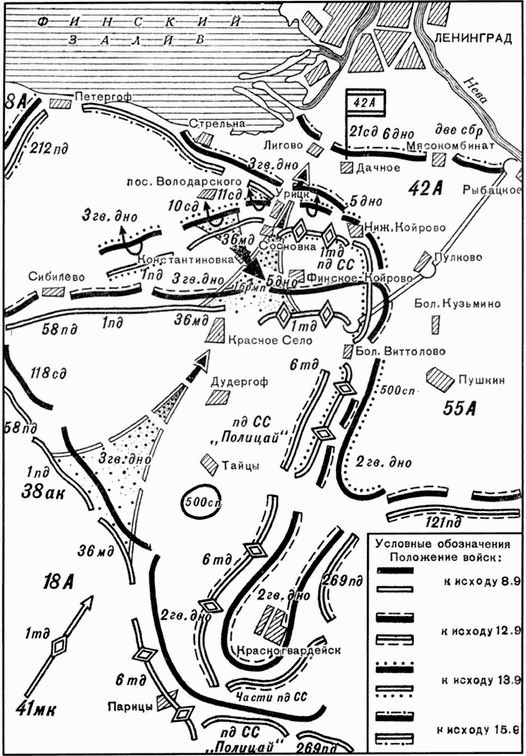

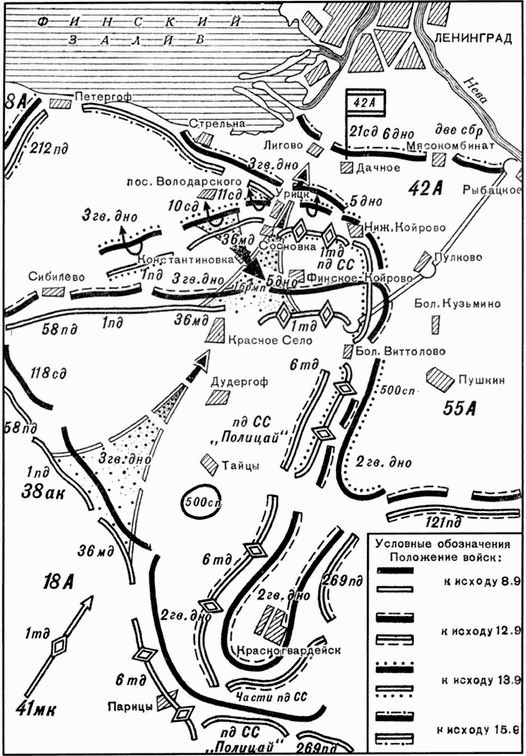

Оборонительные бои 42-й армии на подступах к Ленинграду в сентябре 1941 года

Окончательная победа

Эта работа посвящена финальной «главе» в битве за Ленинград. В течение неполных двух месяцев 1944 года войскам Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при поддержке Балтийского флота удалось полностью деблокировать город на Неве и отбросить германские войска на территорию Прибалтики. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция (4 января — 1 марта 1944 года) стала первым из десяти «сталинских ударов», под знаком которых прошел весь 1944 победоносный год.

Планирование операции

Тяжелые изнурительные бои у Синявинских высот и Красного Бора стали затихать. Официальные сводки были лаконичны — на фронте без перемен: ведут свой поиск разведчики, активно действуют снайперы, артиллерия подавляет огневые точки противника, происходят локальные воздушные бои.

Но любое затишье на фронтах временное — Ленинградский и Волховский фронты готовились к решающему сражению за город.

В первую очередь мотивация к новой стратегии на ТВД была обусловлена общим положением противоборствующих сторон. Германские войска после поражения под Сталинградом и Курском окончательно утратили на советско-германском фронте стратегическую инициативу и в соответствии с новой тактикой и указаниями фюрера стремились во что бы то ни стало сохранить не утраченные еще позиции. От войск группы армий «Север» немецкое руководство требовало удерживать оборонительные рубежи под Ленинградом, не сдавать их ни при каких обстоятельствах.

Нацистская пропаганда, именуя рубежи у берегов Невы и Волхова «неприступным Северным валом», убеждала своих солдат в том, что оборона германских войск под Ленинградом абсолютно надежна и позволит отразить любое наступление войск Красной Армии. В директиве командующего 18-й полевой армии вермахта генерал-полковника Г. Линдемана, направленной в подчиненные соединения и части в декабре 1943 года, предписывалось оборонять каждый населенный пункт, ни на шаг не отступать с занимаемых позиций. Германский военачальник подчеркивал, что освобождение Ленинграда от блокады «будет всегда одной из важнейших целей большевиков… равнозначной защите Москвы, борьбе за Сталинград»

[39].

Получив подобные указания, командиры немецких дивизий и полков принимали все возможные меры, чтобы отразить будущее наступление Красной Армии. «В случае наступления противника, — указывалось в декабрьском приказе командира 10-й авиаполевой дивизии, занимавшей позиции на гостилинском участке, — каждый опорный пункт, каждый ДОТ должен защищаться до последнего, отхода быть не может. Начальники секторов обороны снимают пехоту и оружие с позиций, не подвергающихся нападению, и бросают их на угрожаемые участки. Если противнику прорыв удастся, то требуется немедленно предпринять контратаку с использованием резервов, прежде чем противник успеет закрепиться»

[40].