В одной только крепости Читор в нескольких джаухарах погибло в общей сложности более пятидесяти шести тысяч человек. В 1568 году, при осаде ее моголами, после того, как безнадежность ситуации стала ясна, в огонь в присутствии воинов клана вошли 1700 женщин и детей. А на следующий день ворота крепости распахнулись, и из них вышли последние оставшиеся в живых защитники Читора — восемь тысяч воинов. Среди них были и женщины. Рядом со своим женихом и сыном сражались невеста и мать юного полководца Фатеха Сингха Сисодии, который возглавил оборону крепости после того, как пали старшие представители клана. В последней жертвенной битве погибли все до одного защитники Читора — и мужчины, и женщины.

Китай

Воинственные устремления китаянок испокон веков находились под влиянием диаметрально противоположных тенденций. С одной стороны, китайская традиция отказывала представительницам прекрасного пола в женственности. «Женщина сильнее мужчины», — говорит пословица китайских крестьян. В древности одежда и обувь жительниц Поднебесной практически не отличались от мужской. Да и позднее, когда эти отличия появились, они были минимальны. Китаянки носили широкие в поясе штаны и халаты, скрадывающие фигуру. На рисунках эпохи Тан (во второй половине первого тысячелетия нашей эры) можно часто видеть светских дам, которые, облачившись в мужские костюмы, участвуют в скачках или выезжают на охоту… Казалось бы, китайские феминистки, жаждавшие проявить себя на поле брани, имели для этого все предпосылки. Но в жизни все было не так просто.

«Жена, на которой женился, и лошадь, которую купил, — это чтобы ездить на них и плеткой учить», — гласит старая китайская пословица. Китаец признавал за своей женой немалую силу (чем и пользовался), но категорически не хотел признавать за ней какие бы то ни было права, кроме права работать и рожать детей. Женщина в Китае всегда находилась в приниженном положении, и воинственность ее не приветствовалась.

И наконец, несмотря на то, что традиция предлагала мужу «ездить» на жене, начиная с десятого века, после прихода к власти династии Сун, «ездить» на женщинах стало весьма затруднительно, потому что в Поднебесной распространилась мода на бинтование ног у девочек. Этот варварский обычай возник сначала в аристократической среде одновременно с модой на миниатюрных, хрупких и изысканных женщин. Девочкам, начиная с пятилетнего возраста, накладывали на ноги тугие повязки, которые притягивали все пальцы, кроме большого, к пятке, а саму ступню выгибали наподобие лука. Иногда, чтобы усилить эффект, кости дробили палкой. Крохотные туфельки, которые надевали на искалеченные ноги, запрещалось снимать даже на ночь. Ногу освобождали лишь для того, чтобы обработать загнивающую плоть квасцами. Через несколько лет гнойники заживали, стопа принимала нелепую форму, но сохраняла длину около десяти сантиметров. Все эти годы девочки проводили почти без движения, потому что ходить на кровоточащих культях было больно. Но и потом каждый шаг вызывал проблемы. Кровообращение в ногах нарушалось, походка уродовалась, изменялась форма бедер… Знатная китаянка с трудом делала несколько шагов с помощью слуг. По улицам ее носили в паланкине. Считалось, что беспомощность придает даме особое очарование в глазах мужчины.

В сатирическом эссе, написанном в 1915 году по поводу обычая «бинтования ног», говорится: «…Я китаец, типичный представитель своего класса. Я слишком часто был погружен в классические тексты в юности, и мои глаза ослабели, грудная клетка стала плоской, а спина сгорбленной. Я не обладаю сильной памятью… Среди ученых я невежда. Я робок, и голос мой дрожит в разговоре с другими мужчинами. Но по отношению к жене, прошедшей обряд „бинтования ног“ и привязанной к дому (за исключением тех моментов, когда я беру ее на руки и несу в паланкин), я чувствую себя героем, мой голос подобен рыку льва, мой ум подобен уму мудреца. Для нее я целый мир, сама жизнь».

Женщины из простых семей уродовали своих дочерей ровно настолько, чтобы они могли выполнять домашнюю работу или выходить в поле. Но бегать и уж тем более заниматься воинскими упражнениями китаянки были не в состоянии. Традиция бинтования ног соблюдалась практически всеми женщинами Поднебесной (кроме жительниц «варварских» окраин) в течение почти тысячи лет — у девушки со здоровыми ногами не было шансов на замужество. И лишь в начале двадцатого века обычай стал выходить из моды.

Поэтому, несмотря на пристрастие к мужской одежде, несмотря на декларируемую силу китайских женщин, «амазонки» среди них встречались лишь в далекой древности. Но зато это были настоящие воительницы, которые не только владели оружием, но и управляли армиями.

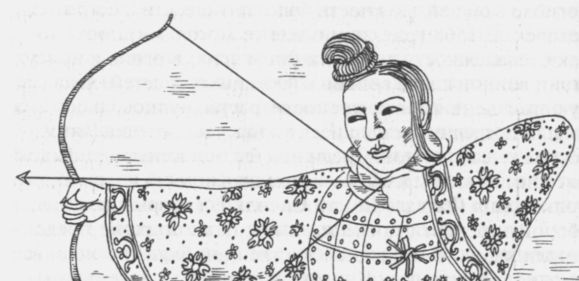

Во втором тысячелетии до нашей эры на равнине реки Хуанхэ существовало могущественное царство Шан-Инь. Его владыки совершали успешные завоевательные походы, обычно во главе трех-пятитысячного войска, хотя при необходимости его численность могла возрасти до тридцати тысяч. Наибольшего расцвета государство достигло в конце тринадцатого — начале двенадцатого веков, при У Дине, который вел множество завоевательных войн. Его армия состояла из профессиональных лучников и копейщиков, иногда ее усиливали мобилизованными крестьянами. Активно использовались и боевые колесницы. Одним из военачальников У Дина была некая «Державная праматерь Восьмая», или Фу Хао (Госпожа Хао). Эта дама, по мнению некоторых ученых, была женой императора-завоевателя. И она же возглавила крупнейшую из его военных экспедиций.

Могила воинственной китаянки в знаменитом иньском городище Аньяне была исследована археологами. Здесь найдены огромные по тем временам богатства: 6000 раковин каури, заменявших в иньском Китае деньги, до полутора тысяч изделий из бронзы, нефрита, слоновой кости, около двухсот ритуальных сосудов, два громадных квадратных парных чана с именными надписями, весом по 117,5 кг каждый… Госпожа Хао взяла с собой в иной мир бронзовые зеркала (древнейшие на территории Китая) и музыкальные инструменты. Впрочем, и то, и другое не говорит о ее женственности: и зеркала, и музыкальные инструменты могли использоваться в ритуальных целях. А вот огромное количество самого разнообразного оружия, уложенного вместе с царицей, скорее всего должно было служить своему прямому назначению. Конечно, воевать в загробном мире могла не только Фу Хао, но и ее приближенные — вместе с «Державной праматерью Восьмой» были убиты и похоронены шестнадцать мужчин, женщин и детей. Но о том, что сама царица тоже была далеко не чужда военного дела, говорит найденная здесь же гадательная кость.

Традиция гадания на костях уходит корнями еще в неолит, но гадательные кости, относящиеся к эпохе Шан-Инь, насчитываются многими тысячами. В одном только городе Аньян их было найдено около двадцати тысяч. Шанцы использовали для гадания лопатки животных или пластроны (нижние части панциря) черепах. Гадатель нагревал участок кости с помощью раскаленного стержня и по форме трещин пытался дать ответ на заданный ему вопрос. Но что самое главное: и вопрос, и полученный ответ, и дату гадания, и имя гадателя, а иногда и информацию о том, сбылось ли предсказание, на этой кости записывали. Поэтому кости сохранили бесценный материал о том, какие вопросы волновали шанцев, прежде всего шанских правителей, и как они пытались разрешить свои проблемы… Одна из гадательных костей, найденных в Аньяне, сообщает о женщине-воительнице, возглавившей войско численностью тринадцать тысяч человек. Ученые считают, что этой женщиной была Госпожа Хао.