То есть основная территория, на которой найдены Збручский идол и большинство похожих памятников, — это Галиция, северные притоки Верхнего Днестра.

В эпоху раннеславянского племенного быта это место входило в область обитания дулебов — племени славянского, но не восточнославянского происхождения, с западногерманским именем (Хабургаев 1979: 202; Седов 1982: 90-94). В VII в. дулебов «примучили» авары. Позже на этом участке дулебской территории, к югу от волынян, обитали хорваты — племя также славянское, но не восточнославянское по языку и западное по культурной ориентации, с неславянским именем (предположительно иранским). Его ближайшие родичи, тоже хорваты, отделившиеся от общего хорватского корня, оказались в различных районах Центральной Европы: в Чехии, Силезии, в верховьях Эльбы и на Заале, а также на Адриатическом побережье и на Карпатах (Хабургаев 1979: 202-203).

Шиманьский очень убедительно локализует здесь в X в. славянское племя лендичей (у Константина Багрянородного лендины), тех самых, название которых перешло в венгерском языке на поляков (Лендель) и которых русские летописи не отличают от ляхов. Это было западнославянское племя, а у западных славян четырехголовые божества зафиксированы и письменными, и археологическими источниками очень хорошо (Szymaňski 1996: 104-110).

Что же касается вологодского или новгородского идолов, о которых сообщалось, что они были четырехгранными и, возможно, четырехликими, то тут остается вспомнить о «ляшском» происхождении вятичей.

В XI-XII вв. в эти же места Верхнего Поднестровья были оттеснены кочевниками (половцами) из Среднего Поднестровья и слились с местным населением тиверцы — племя смешанного происхождения. А. И. Соболевский (1910: 183-184; Стрижак 1969) у объясняет название племени из тюркского tiv-ár («переводчик») и считает тиверцев обрусевшими печенегами, еще двуязычными. Русские летописи называли тиверцев «толковинами» (от тълкь — «перевод»). Еще «Слово о полку Игореве» (XII в.!) именует толковинов «погаными», т. е. язычниками. В этих условиях понятно появление на изображении бога кочевнической сабли — ранней, т. н. «аварского» или «венгерского типа». Шиманьский приводит кочевнические венгерские памятники с этой территории.

Таким образом, в верхнем Поднестровье сосредоточилось очень своеобразное население, в котором скрестилось много разно- этничных вкладов, поначалу преимущественно западнославянских и тюркских, а у западных славян переживали кельтские традиции. Как же быть с этническим определением обнаруженных здесь идолов? Ясно, что считать эти культовые памятники типичными для восточных славян нет никаких оснований.

Итак, предложенные академиком Б. А. Рыбаковым идентификации изображений на памятнике с древнерусскими божествами Мокошью, Ладой, Перуном, Дажьбогом и Волосом не выдерживают критики и должны расцениваться как абсолютно фантастические, не говоря уж о боге Роде, которого и вовсе не было. Памятник, занявший у Рыбакова видное место в реконструкции восточнославянского языческого пантеона, скорее всего, вообще не восточнославянский. Он принадлежал смешанному населению с западнославянскими корнями, испытавшему влияние тюркских племен.

О рыбаковской манере интерпретаций уже писал по другому поводу А. А. Формозов (1969: 17-18): «предельно упрощенно», «увлекательные фантазии, ценность которых, однако, крайне сомнительна», «скорее беллетристика, чем наука». В истолковании Збручского идола мы снова встречаемся с этим подходом. Пером талантливого автора водит исключительно вдохновение. Методических правил — никаких, будто и не было предшествующего развития мировой науки, и снова каждому волхву вольно по-своему колдовать. Увлеченный и сам полетом своей фантазии, маститый автор не очень считается с фактами, кое-где просто переиначивает их. Для него важно не соответствие его блестящих идей фактам, а нечто иное — чтобы его фантазии согласовывались между собой и вписывались в общее учение о древнем прошлом отечества, красивое и возвышающее.

Многофигурную стелу из Збруча он характеризует в своем обычном красочном стиле: «Эта интереснейшая композиция... является высшим достижением языческой теологии первобытности на самой последней, верхней ступени военной демократии>> (1981: 768). Языческая теология тут, пожалуй, налицо. Но не столько в самом памятнике, сколько в методике его анализа.

Идолы языческих богов на Руси

Как обстоит дело с другими идолами, которых можно было бы связать с языческими богами, в частности с Перуном?

Большей частью они были, видимо, деревянными. В летописи приведен эпизод из времен до крещения Руси, когда к жившему в Киеве варягу-христианину пришли горожане с известием о том, что его сын избран в жертву богам. Варяг отвечает: «Не суть то бози, но древо; днесь есть, а утро изгнееть; не ядять бо, ни пьють, ни молвять, но суть делании руками в дереве» (Повесть временных лет, под г. 983). Примерно то же отвечал Олав Трюгвасон в исландской саге XII в князю Владимиру, стоя у языческого храма и отказываясь войти в него и принести жертву богам: «Никогда не испугаюсь я богов, которым ты поклоняешься, потому что у них нет ни речи, ни зрения, ни слуха, и у них нет никакого разума...» (Джаксон 1993: 177). Тут, правда, не указан материал, из которого сделаны кумиры. Но при летописном описании выбора вер Владимиром прибывшие к нему в 986 г. немцы якобы сказали ему: «бози ваши древо суть». Как все это отразилось в поздней словесности? Долго еще, пугаясь, русские призывали обожествленного предка: «Чур меня!», а потом в языке «чурка» оказалась куском дерева. «Взял боженьку за ноженьку да и об пол!» — это тоже не о каменной стеле.

Срезневский (1853: 181) и Ловмяньский (Lowmianski 1979: 158) считали, что каменных идолов у восточных славян вообще не было — ведь не было же в языческий период и каменного зодчества. С ними ныне соглашается Петров (2001).

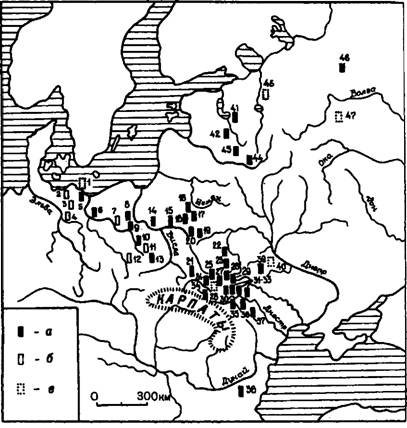

Однако несколько каменных изваяний, найденных на Псковщине, включил в свой обзор А. А. Александров (1983), более обширную сводку сведений о славянских языческих идолах (около 20 изваяний) со всей Руси, каменных и деревянных, привел Ю. М. Золотое (1985). Оба опирались главным образом на непрофессиональные краеведческие описания XIX в. Есть и обобщающие работы (Винокур i Забапгга 1989; Русанова и Тимощук 1993; Shipecki 1993), в которых признается наличие у докиевских восточных славян не только деревянных, но и каменных изваяний. Всего на карте Винокура и Забашты 25 пунктов на территории всего славянства (рис. 23).

Что касается каменных изваяний, то, проанализировав выборку подобных памятников из разных мест территории Киевской Руси, Н. Н. Петров (2001) показал, что принадлежность их славянской культуре очень ненадежна. Это все случайные находки, связи с археологическим контекстом не имеющие. Ни их датировка, ни культурная принадлежность не установлены. Частью они могут быть дославянскими, частью славянскими, но не языческими.