Наверное, самым лучшим примером являются облицовочные блоки Великой пирамиды, поскольку они имеют самые гладкие стыки из всех сооружений Египта, а возможно, и всего мира. Кроме того, они почти так же хорошо подогнаны к блокам внешних рядов кладки, расположенным позади них, и имеют огромную величину и вес около 15 тонн.

Прежде чем приступить к описанию процесса укладки этих блоков

[29], примем во внимание несколько важных факторов.

Мы уже говорили о том, что блоки сгружались с салазок с помощью рычагов без каких-либо талей (глава 8); говоря же о рычагах, следует подчеркнуть, что с их помощью можно было лишь ненамного пододвинуть блок вперед. На плитах пола или на блоках стен кое-где видны отверстия, в которые, вероятно, вставляли эти рычаги. Однако такие отверстия встречаются крайне редко, и ими можно пренебречь. Например, хотя мощеная площадка у Великой пирамиды выступает из-под блоков ее стен на 60 см, на них нет никаких следов того, что могло бы служить точкой опоры для рычагов. Аналогичным образом, на вершине кладки нет никаких приспособлений, с помощью которых блок можно было бы сдвигать вдоль кладки, чтобы плотно состыковать его с соседним. Скорее всего, отверстия в плитах мощения и на стенах проделывались в тех редких случаях, когда блок никак не хотел вставать на место, словом, в случае неполадок в работе.

Предположим теперь, что нам надо уложить облицовочный блок весом 15 тонн, верхняя и лицевая поверхность которого обтесаны весьма грубо, а на последней оставлены выступы, куда можно вставить рычаги так, чтобы он, после тщательной отделки, аккуратно установленный на свое место, плотно состыковался не только со своим соседом сбоку, но и с блоком внешнего ряда кладки позади него. Допустим также, что ложе, на котором мы будем его устанавливать, плоское и что перед стеной сооружена платформа из кирпича и булыжников, протягивающаяся на расстояние около 12,9 м. В таких условиях, очевидно, и происходила укладка блоков при облицовке Великой пирамиды. Камень, вероятно, поднимали на стену на салазках (если, конечно, это был не первый слой кладки)

[30] и располагали сантиметрах в пяти от того места, куда он должен был лечь.

Затем его надо было снять с салазок, а это было непростой задачей. Единственный способ при отсутствии талей заключался в следующем: блок слегка поднимали рычагами, упираясь ими под выступы на лицевой стороне, и прислоняли к камням прокладки, расположенным сзади. После этого салазки убирали, а блок опускался на блоки внешнего ряда кладки, расположенные внизу, поскольку с помощью рычагов, не имеющих прочной опоры, можно было лишь слегка пододвинуть блок. Опускание камня производилось, скорее всего, за пять или шесть этапов. Когда блок укладывался на блок внешнего ряда кладки, возвышаясь всего на 2–5 см над ложем, можно было готовить строительный раствор. Способ тщательной подгонки блока к соседнему блоку облицовки мы, однако, еще не рассматривали. При изучении боковых швов облицовки на этой и других пирамидах ученые не обнаружили никаких следов рычагов, которые могли бы вставляться под края блока или под лицевую часть. А ведь если бы их устанавливали на свое место с помощью рычагов, то следы, несомненно, остались бы. Способ установки был прост – к внешнему краю блока прикладывалась деревянная подпорка, и группа рабочих втаскивала его на место с помощью веревок, привязанных к обоим выступающим краям подпорки. По-видимому, это был единственный способ, который позволял получить нужный результат, хотя у нас нет никаких доказательств того, что египтяне применяли именно его. Перед тем как опустить камень на место, добавляли строительный раствор нужной консистенции. Какой она должна была быть, подсказывал опыт.

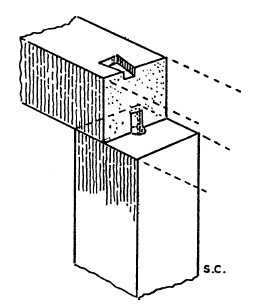

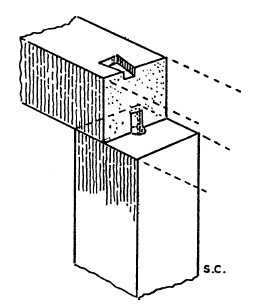

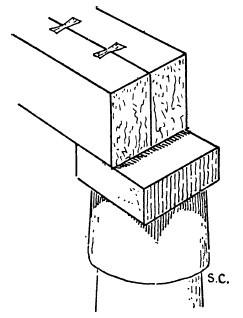

Рис. 50. Углубление в форме «ласточкина хвоста», сделанное в архитраве Храма Сфинкса в Гизе, с отверстием, через которое нагель доходил до верхней части колонны

Достаточно сказать, что она была таковой, что при установке камня на место раствор образовывал в боковом шве слой толщиной не более 0,5 мм. Вполне возможно, что еще совсем жидкий раствор заливали под блок и слегка смазывали им его боковые края, пока он еще опирался на блок внешнего ряда кладки позади него, и сразу же после этого укладывали его на ложе и подгоняли к соседнему. Эту операцию нужно было проделать очень быстро, пока не застыл раствор, поскольку тогда блок уже нельзя было никуда сдвинуть. Скорее всего, именно на этом этапе люди с рычагами изо всех сил двигали камень, стараясь, чтобы он как можно плотнее состыковался с соседними блоками.

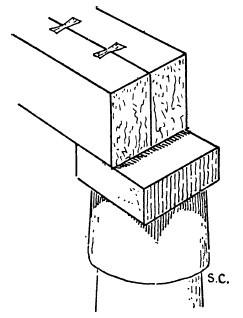

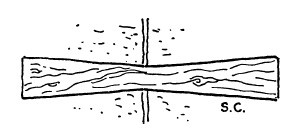

Рис. 51. Двойной архитрав, соединенный «ласточкиными хвостами». Мединет-Абу

Допуская, что теории, изложенные выше, соответствуют действительности, обсудим теперь вопрос, как создавалась кладка – от одного конца стены к другому или работы велись одновременно с двух сторон, и в середине вставлялся последний камень. Конечно, мы не можем дать точный ответ на этот вопрос, но вполне вероятно, что время от времени блоки в процессе транспортировки или обработки трескались и оказывались непригодными для работы. Поэтому можно предположить, что египтяне могли, если им было нужно, обтесать блок так, чтобы он встал между косыми боковыми поверхностями двух уже уложенных камней. Такое встречалось часто, если укладка блоков производилась с двух или нескольких концов сразу. Однако трудно поверить, чтобы встречающиеся время от времени относительно небольшие блоки в облицовке южной пирамиды в Дахшуре или Второй и Третьей пирамид в Гизе появились по той же самой причине. Тем не менее создается впечатление, что пара небольших камней в кладке Третьей пирамиды (фото 27) была вставлена сюда уже после того, как блоки, находящиеся сбоку от них, были уложены на свое место.

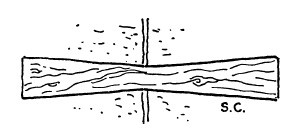

Рис. 52. «Ласточкин хвост» и деревянная скоба, длиной около 1,5 м, в архитраве Двора Шешонка в Карнаке

Поскольку египтяне умели плотно подгонять один блок к другому, может возникнуть такой вопрос – поднимали ли строители Великой пирамиды и других сооружений из гигантских камней блок на стену и обтесывали ли край бокового шва параллельно краю последнего блока, как это делали строители эпохи Джосера (рис. 43)? Мы ответим «нет» по двум причинам. Во-первых, в верхней части кладки в лучших сооружениях из гигантских камней мы не находим никаких следов того, что камни обтесывались здесь, а также следов, похожих на те, что мы видим на плитах у основания Великой пирамиды, которые свидетельствуют о том, что лицевая поверхность блоков самого нижнего слоя обрабатывалась уже после их укладки.