О жизни русских анзаков, вынужденных после войны кочевать с места на место, можно узнать и из сводок полицейской регистрации иностранцев. Этой обязательной процедуре по месту жительства подлежали с октября 1916 г. все ненатурализовавшиеся иностранцы. При переезде с одного места в другое они должны были являться в участок и заполнять учетную карточку. Парадоксально, но когда русские были на фронте, им доверяли оружие и жизни их товарищей, им даже доверяли служить в австралийской военной разведке и в полиции, но как только они ступали на землю Австралии, они снова становились чужими, потенциально подозреваемыми. Более того, унизительной процедуре полицейской регистрации подлежали теперь не только сами русские, но и их жены, родившиеся в Англии или даже в Австралии.

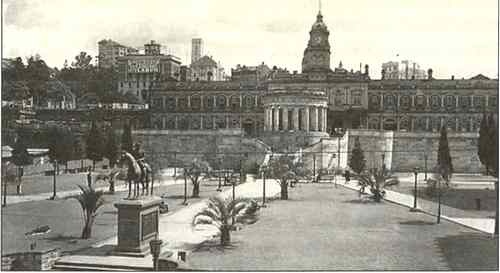

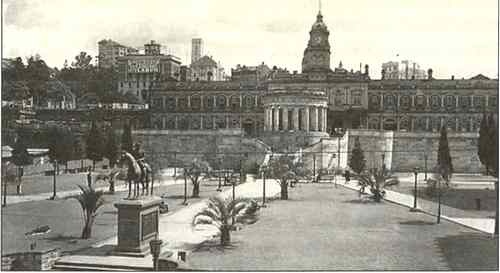

Брисбен. Фото 1930-х гг.

Одним из тех, о чьих передвижениях можно узнать из полицейской регистрации, был Николай Силантьев. В феврале 1917 г. он получил тяжелые ранения в правую руку и обе ноги, на всю жизнь оставшись калекой. В конце того же года ему выплачивали небольшую пенсию, на которую он жил в меблированных комнатах в Брисбене. К августу — сентябрю 1918 г. его военные сбережения, очевидно, закончились, так как он отправился на север — в Маунт-Морган и Рокхемптон, чтобы подзаработать денег на рубке сахарного тростника. Через 2 месяца вернулся в Брисбен на рождественские праздники, а затем, в феврале 1919 г., отправился в Хеленсвейл. Лето 1919–1920 гг. он снова провел в Брисбене и в следующем сезоне отправился в Самсонвейл. В конце года он опять был в Брисбене, а когда праздники и деньги закончились, подался на север, в Кэбултур, где шло строительство железной дороги. Затем он, минуя все тот же Брисбен, двинулся на юг, в Кэнангру. К этому времени ему наверняка осточертела такая кочевая жизнь, и он подал заявление на разрешение выехать в Россию. В 1923 г. разрешение было получено, и вскоре после того он покинул Австралию.

В передвижениях Устина Гловацкого столица штата Квинсленд — город Брисбен — также являлась ключевой точкой, когда на протяжении 1918–1921 гг. он работал то корабельным стюардом, то на строительстве дорог, то поваром и садовником, перемещаясь между Кулангаттой и Тувумбой. Наконец в 1927 г. он нанялся на корабль, шедший в Лондон, и вскоре оказался в Польше, недалеко от своей родины — деревни Жабинки под Брестом.

Томас Хабаев, осетин, прошедший Галлиполи и Западный фронт и тяжело раненный под Булекур-том, между 1918 и 1921 г. был разнорабочим и рубщиком тростника, кочевал по Центральному и Северному Квинсленду — Рокхемптон, Арамак, Уинтон, Таунсвилл, Кэрнс, опять Таунсвилл, Галифакс, Иннисфейд и снова Таунсвилл, Моурильян. Позже он тоже вернулся в Советскую Россию.

Поскольку сезонные миграции русских в Квинсленде часто имели своим центром Брисбен, там сформировались структуры, обеспечивающие их нужды. На южном берегу реки, в районе улиц Меривейл и Стэнли и в соседнем районе Вуллунгабба, находилось несколько пансионов для русских, зачастую с русскими же названиями. Популярными были, например, «Москва» и «Аделаида» на улице Стэнли, «Киев» — в Вуллунгаббе. Но самым известным среди них, настоящим центром русского Брисбена, как уже говорилось выше, был дом Михаила и Анастасии Степановых. Их дом служил и своеобразным почтовым ящиком для русских. «Вручить через Степанова» — часто значилось в адресах, которые они оставляли властям, отправляясь в новые странствия. По соседству с ними находились русская мастерская сапожника Николая Шленского и фруктовый магазин Шуюпова.

Накануне Первой мировой войны русский писатель Николай Ильин, в свободное от расчистки джунглей время, на своем участке земли на плато Атертон, что в Северном Квинсленде, писал статьи в русскую газету. В ответ на многочисленные запросы об условиях жизни в Австралии, которые он получал из России, он сообщал: «На общий вопрос: можно ли устроиться в Австралии, существует только один правильный ответ: с энергиею и мозолями — да». И действительно, в те годы почти все русские иммигранты — интеллигенты, рабочие и крестьяне — вынуждены были заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы выжить, а некоторые даже вступали в армию, движимые безработицей и голодом. Но и та страна, в которую они вернулись после войны, хотя и не была непосредственно затронута боевыми действиями, тоже не являлась обетованным раем. Для анзаков-интеллигентов пропасть между той работой, которую они выполняли в России, и тем, чем приходилось им заниматься в Австралии, была особенно глубока.

Николай Ильин, русский писатель, живший в Квинсленде

Георгий Плотников из Екатеринбурга, окончивший Русский технический железнодорожный институт и имевший большой практический опыт работы в качестве инженера, был вынужден в 40 лет вступить в австралийскую армию рядовым. Он прошел Галлиполи, но под Позьером, на Западном фронте, был тяжело ранен в лицо, руку и ногу. В Лондоне ему удалось устроиться на работу в Русский правительственный комитет. Затем через Владивосток он в начале 1918 г. вернулся в Австралию, снова вступил в армию и попал на Западный фронт во второй раз. Во время службы его зрение стало быстро ухудшаться, и после демобилизации он оказался в отчаянном положении. Благотворительная организация «Альянс Короля и Империи», пытаясь помочь ему, обратилась в январе 1920 г. в австралийское министерство репатриации. Там ему предложили работу лесоруба, но из-за ранений, полученных во время войны, он не мог согласиться на такой труд. В результате ему перестали выплачивать прожиточное пособие. Тогда он обратился к австралийским властям за разрешением на выезд из Австралии в Сибирь, полагая, что там он сразу найдет работу по своей специальности инженера-строителя, но ему отказали. Вместо этого министерство репатриации предложило ему железнодорожный билет, топор, одеяла и палатку с москитной сеткой с тем, чтобы он отправился на работу в Станторп или в Сесил-Плейс в Квинсленде, где нужны были работники. Плотников, а ему в то время шел уже пятый десяток, отказался от столь «щедрого» предложения, и неудивительно, что в 1923 г., когда русских стали выпускать из страны, он все же отправился в Россию.

Однако ради справедливости стоит сказать, что не всем русским инженерам в Австралии так не везло — некоторым даже удалось зарегистрировать здесь свои изобретения. Среди них были морской инженер Петр Метсер, пытавшийся стать русским «небольшевистским» консулом, и Николай Коцебу. Удалось найти конторскую работу и Георгию Камышанскому, сыну петербургского прокурора. Здоровье Георгия было подорвано в Галлиполи, и он не мог вернуться к своей прежней профессии моряка. В Сиднейском техническом колледже он освоил профессию инженера-электрика и получил работу на телефонной станции. Затем окончил бухгалтерские курсы и, сдав экзамены, получил работу в таможенном управлении Сиднея, где нашел применение своему знанию французского и немецкого языков. Джек Канаев, отчисленный из армии вследствие недостаточного знания английского, после войны работал электриком. В 1922 г. он проводил электричество в Канберре (современная столица Австралии), а в 1923 г. уехал электрифицировать Фиджи. Василий Грешнер вернулся после войны в Тасманию и нашел работу на прокладке телефонных линий, затем переехал в Мельбурн, а в 1929 г. отправился со своей семьей в Новую Гвинею, где работал, прокладывая телефонные и электрические линии в Сала-моа, Вау и Рабауле на Новой Британии.