Благодаря развитой торговле, в Новгороде более терпимо, чем в других русских землях, относились к иностранцам. Даже глава новгородской православной церкви, архиепископ, в своих письмах называл ганзейских купцов-католиков «дети мои» и посылал им свое благословение

[105]. При этом в Новгороде хорошо понимали различия между православием и католичеством. В Новгородской первой летописи под 1348 г. очень эмоционально повествуется о присоединении Волынской земли к Польскому королевству: «Король краковьскыи (Магнус. — О.K.)… много зла крестианом створиша, а церкви святыя претвориша на латыньское богумерзъкое служение»

[106]. То есть новгородцы четко отличали свою «православную» веру от «латыньского богумерзкого служения», всячески осуждали агрессивную миссионерскую деятельность католиков, но это не мешало новгородцам проявлять веротерпимость в отношениях с торговыми западными партнерами.

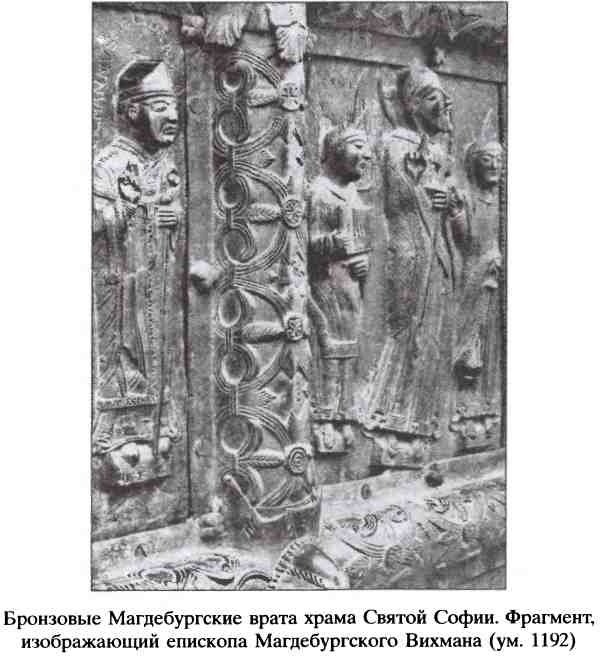

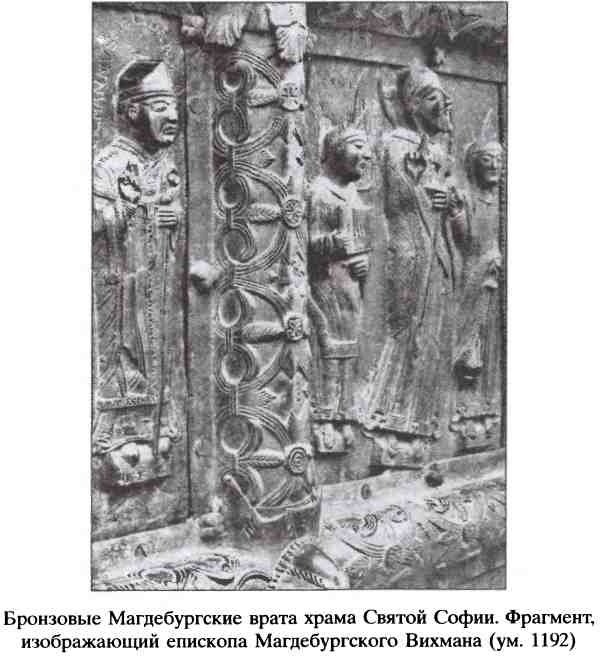

Широту религиозных взглядов не только простых новгородцев, но и высших церковных иерархов прекрасно иллюстрирует тот факт, что главный храм города — Святую Софию — украшали Магдебургские врата XII в. В числе прочих литых изображений на створках этих врат помещены портреты католических церковных иерархов

[107].

То есть архиепископы Великого Новгорода посчитали возможным, чтобы на парадных вратах главного православного храма города сохранились портреты католиков, тем более католических епископов.

Особо следует обратить внимание на музыкально-зрелищную часть культуры Новгорода. Православная церковь с момента своего утверждения на Руси вела борьбу со светской музыкально-смеховой культурой. «Егда играют русалия, ли скомороси… или како сборище идолъскых игр — ты же в тот час пребуди дома!»

[108] В другой рукописи XV в. говорится: «Не подобает хрестыаном на пирах и на свадьбах бесовьскых игр играти, аще ли то не брак наричется, но идолослужение, иже суть: плясба, гоудьба, песни бесовскыя, сопели, боубни и вся жертва идольска»

[109]. Преподобный Нифонт (XIV в.) прекрасно выразил, как воспринимали церковные иерархи светскую музыку: «Яко же труба, гласящи, собирает вой, молитва же творима совокупляет ангели божия, а сопели, гусли, песни неприязньскы, плясанья, писканья собирают около себе студныя бесы»

[110].

На скоморохов перешли отчасти функции древних языческих жрецов, недаром в период Средневековья их считали колдунами. В былине «Про гостя Терентища» заболевшая жена просит мужа: «Ты поди дохтуров добывай, Волхи-та спрашивати». Отправившийся на поиски лекарей муж обращается за помощью к скоморохам, то есть в его сознании скоморохи были равны волхвам. В другом источнике рассказывается, как скоморохи пришли в монастырскую слободу и «начаша играти во всякие свои игры и глумитися всякими глумы, яко же их диавол научил». За свою игру скоморохи просили платы. Некая Наталья отказалась дать им денег — и «наведоше на нея болезнь люту» — у нее опухло лицо

[111]. Однако в Новгороде противостояние церкви и скоморохов не было столь уж непримиримым, в скоморохах не видели непременно слуг дьявола. Недаром миниатюры с изображениями игрецов украшали новгородские церковные книги XIV в., написанные по заказу архиепископов.

О народе можно судить по его героям. Один из любимейших героев средневековых новгородцев — гусляр Садко, очаровавший своей игрой водяного царя. Ватага скоморохов в былине «Гость Терентище» удостоена самой лестной характеристики: «Скоморохи — люди вежлевыя, Скоморохи очестливыя». Более того, в былине «Вавило и скоморохи» ходят по земле и совершают чудеса святые скоморохи — Кузьма и Демьян.

Но все же в Новгороде в исследуемый период случались столкновения представителей официальной религии и любителей языческих увеселений. В 1358 г. новгородское духовенство добилось того, что «новогородци утвердишася межи собою крестным целованием, что им играная бесовскаго не любити и бочек не бити»

[112], то есть архиепископ Моисей добился отмены какого-то языческого праздника.

Здесь следует отметить особый строй народных праздников, включавших в себя и серьезную и смеховую части. А. Д. Авдеев отметил, что «при отправлении обрядовых церемоний наряду с действующими лицами, так сказать серьезного, обрядового порядка, на стадии распада первобытнообщинного строя выступают специальные комические персонажи, которые пародируют обрядовое действие, перемежают его шутками и буффонадой, стремясь вызвать смех у присутствующих зрителей»

[113]. Эти комические персонажи были, как правило, в масках. Именно они после принятия христианства стали скоморохами. В языческие времена скоморох пародировал действия волхва или жреца. После принятия христианства скоморохи принялись пародировать новых служителей культа — христианских священников. Сохранилась даже пословица: «Где поп с крестом, там и скоморох с дудой». Но служители церкви, в отличие от языческих жрецов, подобные действия стали воспринимать как издевательство и преследовать.

Маскарад как таковой, по мнению христианских священников, был глумлением над божественными законами. «На тых же своих законопротивных соборищах, — говорится в одном из поучений против язычества, — и некоего Тура-сатану… воспоминают и иныи лица своя и всю красоту человеческую, по образу и по подобию сотворенную, некими харями или страшилами (масками. — О.К.) закрывают»

[114]. В 23-м правиле Номоканона запрещались игры и пляски, различные виды ряжения: «… или во одежду женскую мужие облачаться, и жены в мужескую; или наличники, яко же в странах латинских зле обыкше творят, различная лица себе притворяюще»

[115]. Источник XVI в. «Поновление священноинокам» также свидетельствует, что на игрищах мужчины переодевались в женское платье и наоборот: «Грех есть мужам в женской одежде ходить, играя, или женам в мужской. Епитимья — 7 недель, поклонов по 150 на день»

[116]. На новгородском изразце середины XV в. изображен скоморох с гуслями, одетый в женское платье с накладной грудью. То, что это именно переодетый мужчина, подтверждается многочисленными песнями, былинами и сказками, в которых гусли воспеваются как символ мужского начала. Песни эти рассыпаны по всей России. На всевозможных изображениях, начиная с XII в., гуслями владеет добрый молодец. Для женщины играть на гуслях было бы кощунством с точки зрения обрядности.